- 2021-05-28 发布 |

- 37.5 KB |

- 4页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

人教版九年级化学上册教案(第四单元课题2 元素第1课时)

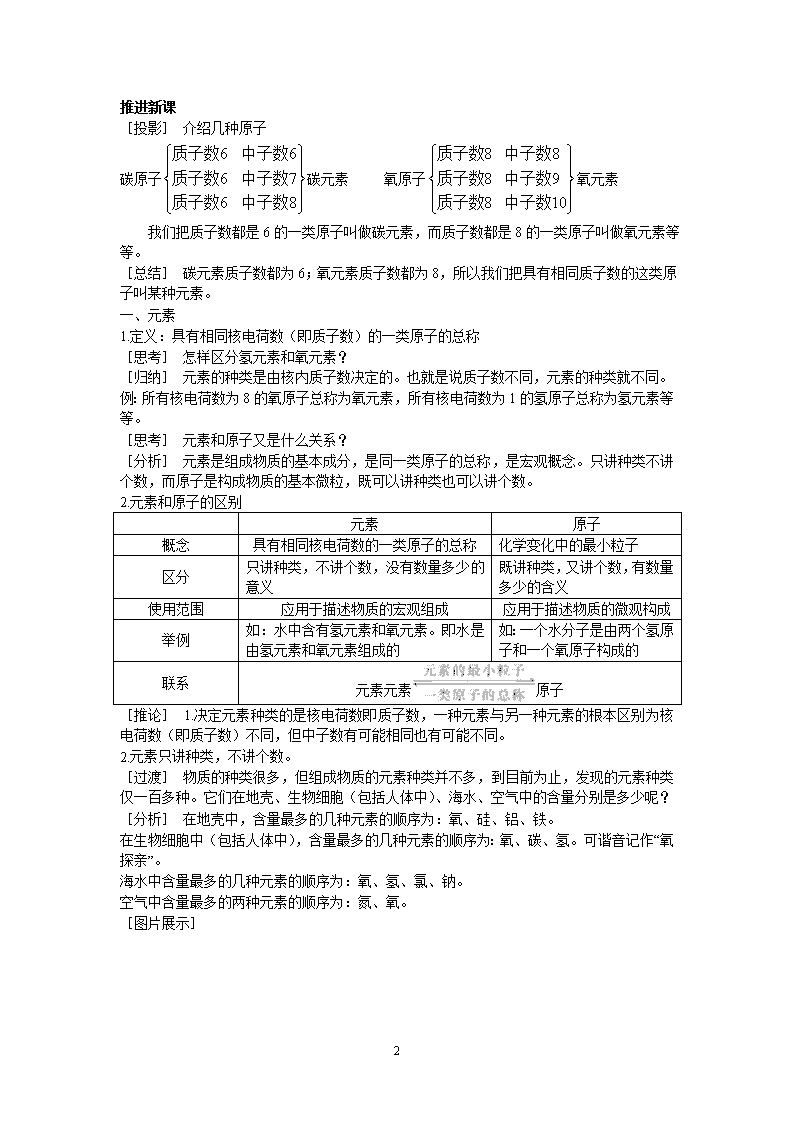

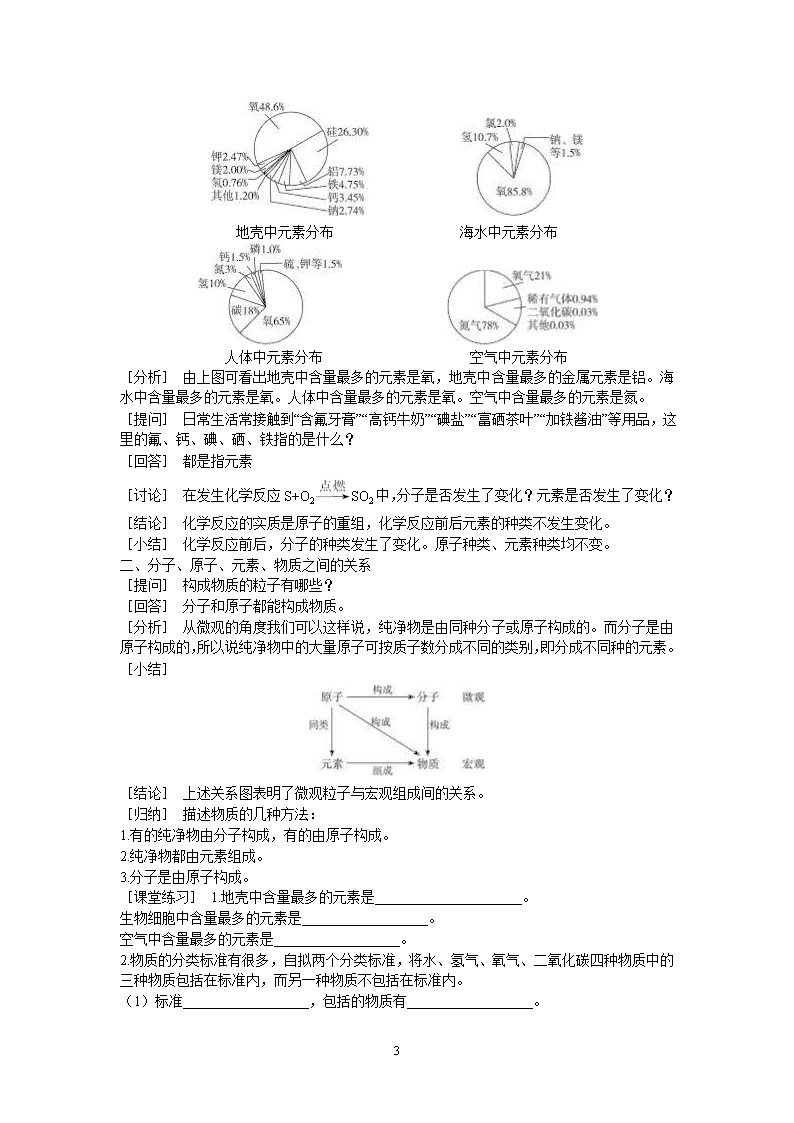

1 课题 2 元素 课题分析 本课题包括元素、元素符号和元素周期表简介三部分内容。此前学生把元素当成组成物 质的基本成分,现在他们已经学习了原子结构,就应该从微观结构的角度对元素下一个比较 确切的定义,从而把对物质的宏观组成与微观结构的认识统一起来。 元素概念是教学难点,因为它比较抽象,而且对于“具有相同核电荷数的一类原子的总 称”中的“一类原子”这一定义,在没有同位素知识准备时,学生难以理解。理解元素概念的 困难还在于在实际使用中容易跟原子概念混淆。学生不明白在分析物质宏观组成时要用“元 素”,在研究物质微观结构时要用“原子”。这是学生初学化学时普遍存在的问题。随着知识 的积累,他们是会豁然开朗的。 元素符号是国际通用的化学用语,是学习化学的重要工具,因此也是教学重点。要求学 生了解元素符号的意义,对于一些常见元素的符号和名称,必须会写、会读、会用。 学生在学本单元内容之前,并没学过多少元素,因此难以理解元素周期律。本课题编写 “元素周期表简介”,目的在于让学生比较早地学会使用元素周期表这个工具。根据学生的知 识基础,他们可以从原子序数查找某一元素的名称、符号、核外电子数、相对原子质量及确 认该元素是金属、非金属还是稀有气体元素等信息,为他们以后的学习提供方便。 课时分配:2 课时 整体设计 三维目标 1.知识与技能 (1)了解元素的概念,将对物质的宏观组成与微观结构的认识统一起来; (2)了解元素符号所表示的意义,学会元素符号的正确写法,逐步记住一些常见的元素符 号; (3)初步认识元素周期表,利用周期表查取一些简单信息。 2.过程与方法 通过对元素知识的探究学习,联系生活和地壳中元素含量,让学生体验探究过程,培养归纳 总结的能力。 3.情感态度与价值观 通过合作学习,学会与人相处。通过对生活中一些物质所含元素含量的确定,养成更加关心 社会,关心自然的好习惯。 教学重点 元素的概念、元素符号 教学难点 元素的概念、元素符号的含义,能用元素周期表查取一些简单信息。 教具准备 投影仪 第一课时 元素 教学过程 知识回顾 1.原子的结构 2.原子结构中的一些规律 导入新课 我们每时每刻都在与化学元素打交道,吸入的空气中含有氧气,氧气由氧元素组成;水中含 有氢元素、氧元素;吃的蔬菜中含有铁元素,铁锈中也含有铁元素;海水中含有大量的钠元 素、镁元素,对绿色植物而言,镁元素是不可缺少的……,这节课我们就来研究元素。 2 推进新课 [投影] 介绍几种原子 碳原子 86 76 66 中子数质子数 中子数质子数 中子数质子数 碳元素 氧原子 108 98 88 中子数质子数 中子数质子数 中子数质子数 氧元素 我们把质子数都是 6 的一类原子叫做碳元素,而质子数都是 8 的一类原子叫做氧元素等 等。 [总结] 碳元素质子数都为 6;氧元素质子数都为 8,所以我们把具有相同质子数的这类原 子叫某种元素。 一、元素 1.定义:具有相同核电荷数(即质子数)的一类原子的总称 [思考] 怎样区分氢元素和氧元素? [归纳] 元素的种类是由核内质子数决定的。也就是说质子数不同,元素的种类就不同。 例:所有核电荷数为 8 的氧原子总称为氧元素,所有核电荷数为 1 的氢原子总称为氢元素等 等。 [思考] 元素和原子又是什么关系? [分析] 元素是组成物质的基本成分,是同一类原子的总称,是宏观概念。只讲种类不讲 个数,而原子是构成物质的基本微粒,既可以讲种类也可以讲个数。 2.元素和原子的区别 元素 原子 概念 具有相同核电荷数的一类原子的总称 化学变化中的最小粒子 区分 只讲种类,不讲个数,没有数量多少的 意义 既讲种类,又讲个数,有数量 多少的含义 使用范围 应用于描述物质的宏观组成 应用于描述物质的微观构成 举例 如:水中含有氢元素和氧元素。即水是 由氢元素和氧元素组成的 如:一个水分子是由两个氢原 子和一个氧原子构成的 联系 元素元素 原子 [推论] 1.决定元素种类的是核电荷数即质子数,一种元素与另一种元素的根本区别为核 电荷数(即质子数)不同,但中子数有可能相同也有可能不同。 2.元素只讲种类,不讲个数。 [过渡] 物质的种类很多,但组成物质的元素种类并不多,到目前为止,发现的元素种类 仅一百多种。它们在地壳、生物细胞(包括人体中)、海水、空气中的含量分别是多少呢? [分析] 在地壳中,含量最多的几种元素的顺序为:氧、硅、铝、铁。 在生物细胞中(包括人体中),含量最多的几种元素的顺序为:氧、碳、氢。可谐音记作“氧 探亲”。 海水中含量最多的几种元素的顺序为:氧、氢、氯、钠。 空气中含量最多的两种元素的顺序为:氮、氧。 [图片展示] 3 地壳中元素分布 海水中元素分布 人体中元素分布 空气中元素分布 [分析] 由上图可看出地壳中含量最多的元素是氧,地壳中含量最多的金属元素是铝。海 水中含量最多的元素是氧。人体中含量最多的元素是氧。空气中含量最多的元素是氮。 [提问] 日常生活常接触到“含氟牙膏”“高钙牛奶”“碘盐”“富硒茶叶”“加铁酱油”等用品,这 里的氟、钙、碘、硒、铁指的是什么? [回答] 都是指元素 [讨论] 在发生化学反应 S+O2 SO2 中,分子是否发生了变化?元素是否发生了变化? [结论] 化学反应的实质是原子的重组,化学反应前后元素的种类不发生变化。 [小结] 化学反应前后,分子的种类发生了变化。原子种类、元素种类均不变。 二、分子、原子、元素、物质之间的关系 [提问] 构成物质的粒子有哪些? [回答] 分子和原子都能构成物质。 [分析] 从微观的角度我们可以这样说,纯净物是由同种分子或原子构成的。而分子是由 原子构成的,所以说纯净物中的大量原子可按质子数分成不同的类别,即分成不同种的元素。 [小结] [结论] 上述关系图表明了微观粒子与宏观组成间的关系。 [归纳] 描述物质的几种方法: 1.有的纯净物由分子构成,有的由原子构成。 2.纯净物都由元素组成。 3.分子是由原子构成。 [课堂练习] 1.地壳中含量最多的元素是_____________________。 生物细胞中含量最多的元素是__________________。 空气中含量最多的元素是__________________。 2.物质的分类标准有很多,自拟两个分类标准,将水、氢气、氧气、二氧化碳四种物质中的 三种物质包括在标准内,而另一种物质不包括在标准内。 (1)标准__________________,包括的物质有__________________。 4 (2)标准__________________,包括的物质有__________________。 答案:1.氧元素 氧元素 氮元素 2.(1)常温下是气态的 氢气、氧气、二氧化碳 (2)组成物质中含有氧元素的 水、氧气、二氧化碳(答案合理均可) [课堂小结]通过本节课我们知道,元素表示物质的宏观组成,只讲种类不讲个数。原子、 分子表示物质的微观构成,既讲种类又讲个数。世界上形形色色的物质都是由已经发现的一 百多种元素组成的。 板书设计 课题 2 元素 一、元素 1.定义:元素是具有相同核电荷数(即质子数)的一类原子的总称 2.元素和原子的区别 3.特点:(1)决定元素种类的是核电荷数,即一种元素与另一种元素的根本区别为核电荷数 (即质子数)不同,但中子数不一定相同 (2)元素只讲种类,不讲个数 4.地壳中含量较多的元素:氧、硅、铝、铁 5.化学反应前后,分子的种类发生了变化。原子种类、元素种类均不变 二、分子、原子、元素、物质之间的关系 布置作业 1.上册课本 P77 习题 1、2 2.自编口诀,背诵上册课本 P75,常见元素名称及元素符号。 教学反思 就前几节课来说,学生已经知道同类原子具有相同的核电荷数,而不同类原子的根本区 别在于核内所含质子数不同,因此,完全可以放手给学生自己下一个定义。在概念的形成过 程中,从分析具体物质的组成出发,使学生知道不同物质里可以含有同种类的原子,然后指 出这些原子之所以相同,是因为它们具有相同的核电荷数并由此引出元素的概念。查看更多