- 2021-04-21 发布 |

- 37.5 KB |

- 18页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2019高考语文专题一小说阅读借得故事一枝花写人叙事无稽涯6高考命题点五探究类题教师用书 (1)

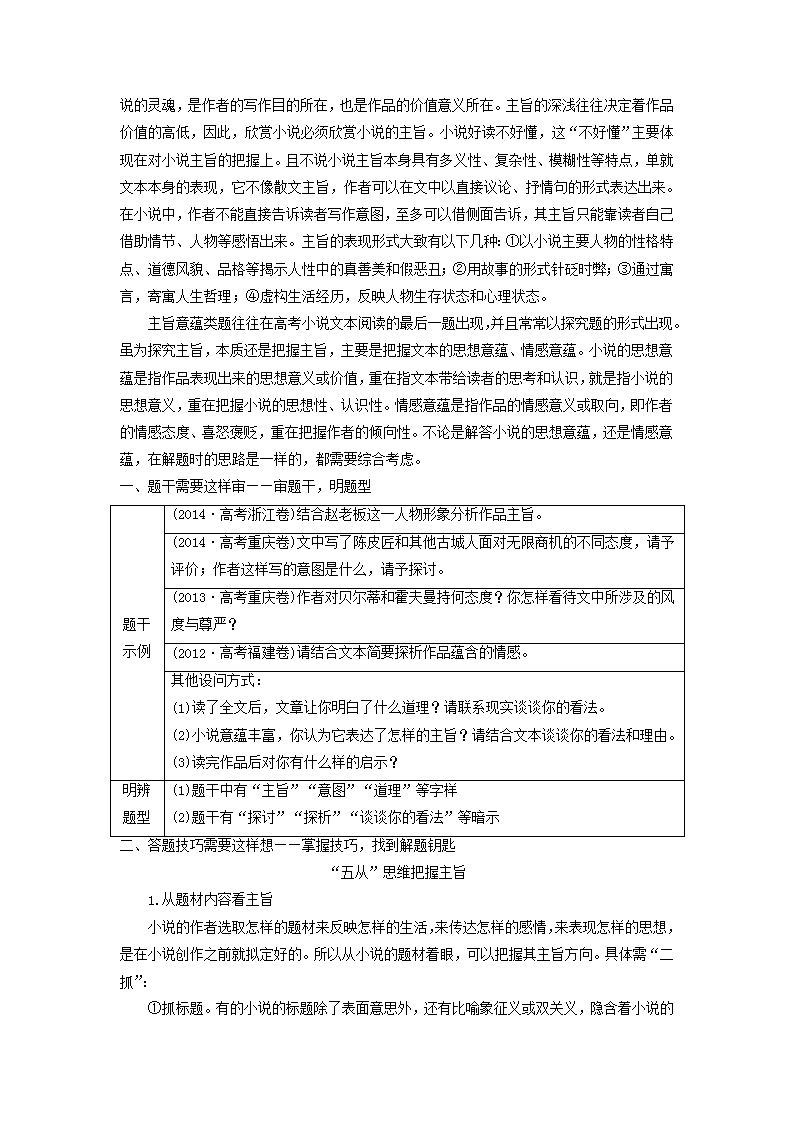

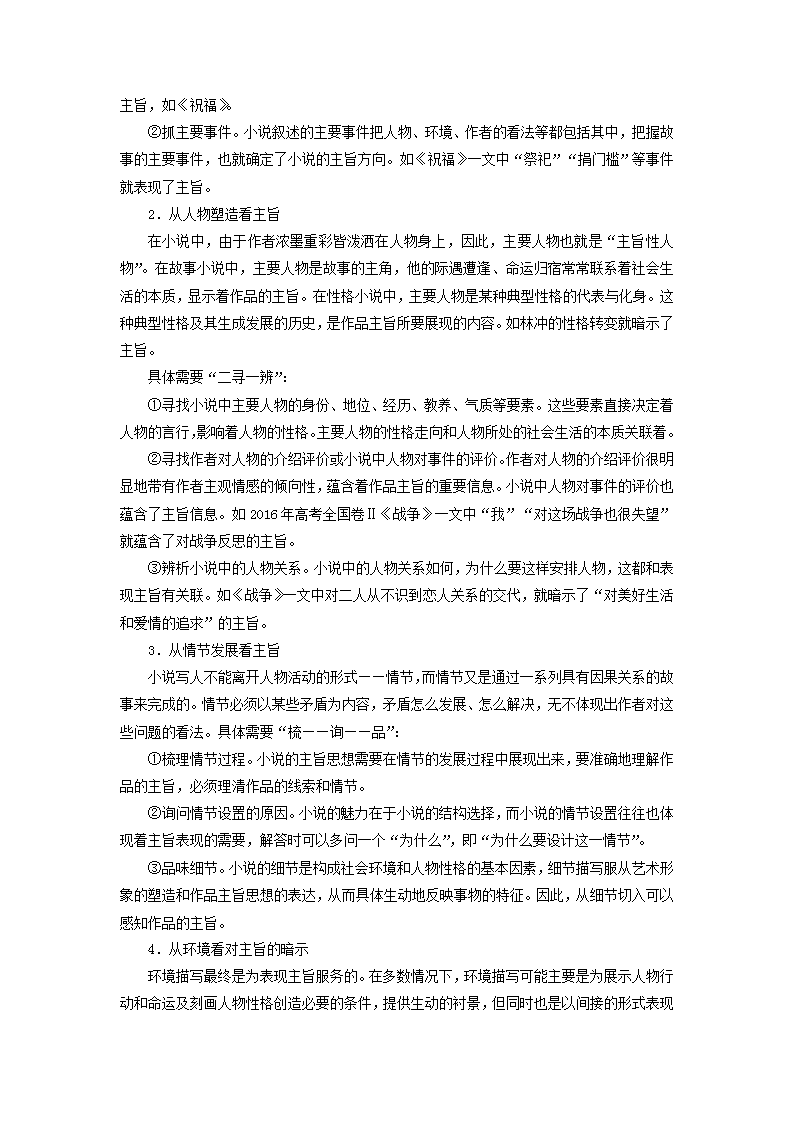

高考命题点五 探究类题 关于探究的考点《考试说明》中有三条阐述,即从不同角度和层面发掘作品的意蕴、民 族心理和人文精神,探讨作者的创作背景和创作意图,对作品进行个性化阅读和有创意的解 读。 第一,从不同角度和层面发掘作品的意蕴:“不同角度”就是要求我们从不同的视角对 文本作多侧面的考查,也可以从作者、读者、文本中人物的角度,也可以从社会、政治教育 的角度等等。 “不同层面”就是要求我们对文本能够作出深浅不同的认知和解读,一般可以从情感、 哲学和审美三个层面分析。 “发掘”必须从作品的思想内容和艺术表现出发,从作品的时代背景、人物形象、环境 氛围、细节描写、语言表达等方面切入。 “作品的意蕴”,指文本所蕴含的思想、感情等多种内容,属于文本结构的纵深层次。 文学作品所表现出来的意蕴,有社会的、政治的、道德的意义,有现实的、历史的意义,也 有心理的、情感的、审美的意义。从作者主体方面来说,文本中的意蕴,是其思想、意识、 情感的综合体。 民族心理和人文精神:“民族心理”,主要是指一个民族作为一个群体所具有的典型心 理特点,是特定的民族在长期的自然环境与社会环境的制约及历史文化的积淀过程中形成 的,并通过一定的生产和生活方式及各种文化产品得以表现。如重亲情、民族情、乡情,爱 好和平,知足常乐等是中华民族的民族心理。“人文精神”是一种普遍的人类自我关怀,表 现为对人类的尊严、价值、命运的关切、追求和维护,对人类遗留下来的各种精神文化现象 的高度珍视,对一种全面发展的理想人格的肯定和塑造。它主要包括三个方面:一是理解、 尊重、关心他人,对人类所遭受的苦难深表同情,对人类的当下和未来深怀忧虑;二是对自 然与他人充满敬畏和感恩之情,尊重自然,敬畏生命;三是在人的全面发展中,善于反思、 审视自我,具有自我批判精神。 第二,探讨作者的创作背景和创作意图:要求从作者的经历、所处时代、创作动机及作 品影响进行分析。 第三,对作品进行个性化阅读和有创意的解读:此考点考查对作品的理解,要求立足自 我,感悟和体验文本,独立思考,发表看法。 虽然高考小说探究题每年都有变化,但探究点都离不开人物、环境、情节、主题等几个 方面,考查的类型主要有这样几类:主旨意蕴类探究、标题类探究、情节类探究、人物形象 类探究、艺术特点类探究等。因情节类探究题类似情节作用题,人物形象类探究题类似人物 形象作用类题,本命题点不再赘述。 题型一 主旨意蕴类探究 小说的主旨就是通过对现实生活的描绘和艺术形象的塑造所表现出来的中心思想,是小 说的灵魂,是作者的写作目的所在,也是作品的价值意义所在。主旨的深浅往往决定着作品 价值的高低,因此,欣赏小说必须欣赏小说的主旨。小说好读不好懂,这“不好懂”主要体 现在对小说主旨的把握上。且不说小说主旨本身具有多义性、复杂性、模糊性等特点,单就 文本本身的表现,它不像散文主旨,作者可以在文中以直接议论、抒情句的形式表达出来。 在小说中,作者不能直接告诉读者写作意图,至多可以借侧面告诉,其主旨只能靠读者自己 借助情节、人物等感悟出来。主旨的表现形式大致有以下几种:①以小说主要人物的性格特 点、道德风貌、品格等揭示人性中的真善美和假恶丑;②用故事的形式针砭时弊;③通过寓 言,寄寓人生哲理;④虚构生活经历,反映人物生存状态和心理状态。 主旨意蕴类题往往在高考小说文本阅读的最后一题出现,并且常常以探究题的形式出 现。虽为探究主旨,本质还是把握主旨,主要是把握文本的思想意蕴、情感意蕴。小说的思 想意蕴是指作品表现出来的思想意义或价值,重在指文本带给读者的思考和认识,就是指小 说的思想意义,重在把握小说的思想性、认识性。情感意蕴是指作品的情感意义或取向,即 作者的情感态度、喜怒褒贬,重在把握作者的倾向性。不论是解答小说的思想意蕴,还是情 感意蕴,在解题时的思路是一样的,都需要综合考虑。 一、题干需要这样审——审题干,明题型 题干 示例 (2014·高考浙江卷)结合赵老板这一人物形象分析作品主旨。 (2014·高考重庆卷)文中写了陈皮匠和其他古城人面对无限商机的不同态度,请予 评价;作者这样写的意图是什么,请予探讨。 (2013·高考重庆卷)作者对贝尔蒂和霍夫曼持何态度?你怎样看待文中所涉及的风 度与尊严? (2012·高考福建卷)请结合文本简要探析作品蕴含的情感。 其他设问方式: (1)读了全文后,文章让你明白了什么道理?请联系现实谈谈你的看法。 (2)小说意蕴丰富,你认为它表达了怎样的主旨?请结合文本谈谈你的看法和理由。 (3)读完作品后对你有什么样的启示? 明辨 题型 (1)题干中有“主旨”“意图”“道理”等字样 (2)题干有“探讨”“探析”“谈谈你的看法”等暗示 二、答题技巧需要这样想——掌握技巧,找到解题钥匙 “五从”思维把握主旨 1.从题材内容看主旨 小说的作者选取怎样的题材来反映怎样的生活,来传达怎样的感情,来表现怎样的思想, 是在小说创作之前就拟定好的。所以从小说的题材着眼,可以把握其主旨方向。具体需“二 抓”: ①抓标题。有的小说的标题除了表面意思外,还有比喻象征义或双关义,隐含着小说的 主旨,如《祝福》。 ②抓主要事件。小说叙述的主要事件把人物、环境、作者的看法等都包括其中,把握故 事的主要事件,也就确定了小说的主旨方向。如《祝福》一文中“祭祀”“捐门槛”等事件 就表现了主旨。 2.从人物塑造看主旨 在小说中,由于作者浓墨重彩皆泼洒在人物身上,因此,主要人物也就是“主旨性人 物”。在故事小说中,主要人物是故事的主角,他的际遇遭逢、命运归宿常常联系着社会生 活的本质,显示着作品的主旨。在性格小说中,主要人物是某种典型性格的代表与化身。这 种典型性格及其生成发展的历史,是作品主旨所要展现的内容。如林冲的性格转变就暗示了 主旨。 具体需要“二寻一辨”: ①寻找小说中主要人物的身份、地位、经历、教养、气质等要素。这些要素直接决定着 人物的言行,影响着人物的性格。主要人物的性格走向和人物所处的社会生活的本质关联着。 ②寻找作者对人物的介绍评价或小说中人物对事件的评价。作者对人物的介绍评价很明 显地带有作者主观情感的倾向性,蕴含着作品主旨的重要信息。小说中人物对事件的评价也 蕴含了主旨信息。如 2016 年高考全国卷Ⅱ《战争》一文中“我”“对这场战争也很失望” 就蕴含了对战争反思的主旨。 ③辨析小说中的人物关系。小说中的人物关系如何,为什么要这样安排人物,这都和表 现主旨有关联。如《战争》一文中对二人从不识到恋人关系的交代,就暗示了“对美好生活 和爱情的追求”的主旨。 3.从情节发展看主旨 小说写人不能离开人物活动的形式——情节,而情节又是通过一系列具有因果关系的故 事来完成的。情节必须以某些矛盾为内容,矛盾怎么发展、怎么解决,无不体现出作者对这 些问题的看法。具体需要“梳——询——品”: ①梳理情节过程。小说的主旨思想需要在情节的发展过程中展现出来,要准确地理解作 品的主旨,必须理清作品的线索和情节。 ②询问情节设置的原因。小说的魅力在于小说的结构选择,而小说的情节设置往往也体 现着主旨表现的需要,解答时可以多问一个“为什么”,即“为什么要设计这一情节”。 ③品味细节。小说的细节是构成社会环境和人物性格的基本因素,细节描写服从艺术形 象的塑造和作品主旨思想的表达,从而具体生动地反映事物的特征。因此,从细节切入可以 感知作品的主旨。 4.从环境看对主旨的暗示 环境描写最终是为表现主旨服务的。在多数情况下,环境描写可能主要是为展示人物行 动和命运及刻画人物性格创造必要的条件,提供生动的衬景,但同时也是以间接的形式表现 主旨,有时可能带有象征或隐喻性质,可以从中揣摩主旨。具体需要“一分一抓”: ①分析环境的特点。小说中的环境为小说中的人物提供了活动的背景,怎样的环境生成 怎样的性格,怎样的性格决定人物怎样的命运,而小说人物的命运蕴含作品的主旨。分析环 境的特点可以窥见人物的性格,进而能揭示主旨。如《祝福》中的祥林嫂的命运。 ②抓背景介绍。小说中故事的发生离不开它的社会土壤,把故事放在一定的社会背景下 去理解,才能准确把握作品的主旨。抓背景时要关注小注或文章后的写作时间。同时,还要 尽可能地抓住文中能表明历史、文化背景和习俗的文字。 5.从文中重要语句挖掘主旨 小说主旨虽然不能像散文那样靠议论、抒情句直接表现出来,但借助文中重要语句还是 能或多或少地表现出来的。如一些感情强烈的句子、描写人物心理活动的句子等。 三、答案需要这样组织——巧用答题模板 概括主旨:通过……,赞扬(贬斥)……精神(陋习)。 评价主旨:本文的主旨是……,理由是……。 探究主旨:总→分,即总说作品中流露出的主旨,分点证明。采用小议论文的形式。 [题 1] (2014·高考重庆卷)阅读下文,完成后面的题目。 东坛井的陈皮匠 何 晓 ①一个地方只要历史长了,就会产生些离奇的故事。 ②古城就是这样一个地方。当你花费了比去欧洲还要多的时间,从大城市曲里拐弯地来 到这里时,疲惫的身心会猛然因眼前远离现代文明的古奥而震颤:唐宋格局、明清街院,这 化石一样的小城里,似乎每一扇刻着秦琼尉迟恭的老木门后面,都有一个传承了五千年的大 家族在繁衍生息……而每一个迎面过来的人,他穿得越是普通,你越是不敢小瞧他,因为他 的身上自然地洋溢着只有在这样的古城里生长的人才有的恬静和自信,哪怕他只是一个绱鞋 掌钉的小皮匠。 ③沿袭着“食不过午”老规矩的,似乎只有传统小吃。但古城里曾经严格遵守另一种做 生意“时不过午”老规矩的,却还有一个人,那就是东坛井的陈皮匠。 ④东坛井是一条老街,街头有一口叫东坛井的千年老井。老井现在是文物,周围砌了台 子,被重点保护了。陈皮匠的家就是陈家大院子,在老井东边,大院有两套天井一个后花园, 一栋小巧的绣楼,后面一套天井是皮匠的藏书室。陈家大院子的正门在与街面丁对着的巷子 里,除了家人进出,平时总关着。隔了街道,皮匠的摊子在老井西面的醋吧街沿上。皮匠从 十九岁开始就在那里摆摊,没人说他不能在那里摆摊,他是这条街上最正宗的土著。 ⑤皮匠的手艺好,补的鞋既巴适又牢实。了解他的人都说:可惜哟,一个老高中生,灵 巧得能绣花,随便做啥也能成气候嘛,去当皮匠。皮匠才不这样想,他悠闲自在地守在摊子 上,不管生意好坏,中午十二点都要准时收摊。他上午挣了多少钱,下午就要买多少钱的书。 古城收售旧书和收藏旧书的人,都认得他,晓得他在意哪一类书,只要看到他来了,立马抱 一摞出来任他选。钱不够,也没关系,第二天拿来就是了。古城的人都爱老书,或者自己读, 或者倒来倒去当古董卖。 ⑥晚上,皮匠一般都待在他的藏书室里。至于他在里面干些啥,皮匠娘子从不过问。要 休息的时候,只是在外面喊:老汉,等你哈。皮匠听了,先咳嗽一声,然后才出来。 ⑦皮匠的生活一直都像这样,很平静。古城其他人的生活也很平静——直到上个月皮匠 的女儿回来。 ⑧女儿是在上飞机的时候才打电话说要回来的。黄昏时,女儿回来了,后面还跟了一个 干巴老头。女儿一进屋就介绍说:这是我的导师,历史学家牟汉达教授。爸爸,老教授想看 看我们的族谱。 ⑨皮匠一听来人是历史专家,心里就已经有数了。第二天,皮匠和女儿陪着教授在藏书 室里整整待了六个小时。这六个小时里,从《续〈资治通鉴〉长编》《宋人轶事汇编》《宋史 选举志》到《南充史志》《保宁府志》《将相堂记》《重修三陈书院记》《陈氏家谱》……教授 一直在翻书,皮匠女儿一直在拍照,皮匠一直在回答教授的提问。 ⑩他们终于从藏书室里出来时,教授说:你已经有了我想有的一切。 ⑪皮匠回应说:我这一辈子,就等这一天哩。 ⑫数月后,一篇学术论文震惊了整个历史学界:《南宋三陈故里之重考》。而同时被震惊 的还有古城的官员、文人和实业家:那么著名的历史人物原来是古城人啊!于是,古城迅速 掀起了一股宣传、发现、挖掘的热浪,无限的商机突然摆在了眼前,安静的古城人一下子变 得疯狂了!一批又一批的游客被导游带来参观陈家大院,一批又一批的说客拥来劝皮匠合伙 开发陈家大院……皮匠想:这东坛井陈家大院的大门,怕是再也关不上了。 ⑬收到女儿寄回的报纸、杂志,皮匠认认真真地把老教授的论文和与论文相关的评论文 章,读了一遍又一遍。然后他歇了十多天业,把家里的藏书整理出来,重新造册,一一核对 之后,全部送给了牟汉达教授。 ⑭从此,陈皮匠和古城的其他皮匠一样,下午也要补鞋了。 (有删改) 文中写了陈皮匠和其他古城人面对无限商机的不同态度,请予评价;作者这样写的意图 是什么,请予探讨。 第一步:题干需要这样审——审题干,明题型 仔细审读题干,问题的具体指向就能明确:第一问“不同态度”实际是“不同的思想”, “请予评价”就是评价文本的思想意蕴,首先要概括“态度”,然后评价;第二问“作者” “意图”实际是作者的创作意图,也就是作者的情感倾向,属于“情感意蕴探究”题。 第二步:答题技巧需要这样想——找角度,准判断 答题角度 文中对应的答案要点 评价 陈皮匠 情节:从“补鞋”“送书”两件事,表现出他对经济利益的淡然 恬静的态度;人物心理描写“这东坛井陈家大院的大门,怕是再 也关不上了”,暗示出陈皮匠在商业化大潮冲击下的无奈,也显 示了这位守护者的孤独 其他古城人 文中体现其他古城人面对无限商机态度的词句“变得疯狂了”, 要求“合伙开发”,这表现出他们对文化遗产的经济价值的热衷, 对文化本质的忽略,词句中蕴含的作者倾向为批判 探讨 题材 题目中“东坛井”是老街,主要事件是送藏书,这两点已经暗示 与传统文化相关 人物 陈皮匠是修鞋匠,是高中生,爱藏书,与街上的其他修鞋匠不一 样,作者塑造这个不一样的人物的用意就是作者的创作意图:淡 然恬静的人才不会在经济利益面前迷失方向 情节 陈皮匠“送书”情节,是为了保护族谱,而这族谱背后体现出的 是传统文化,因此陈皮匠是在保护传统文化 环境 小说中“古城迅速掀起了一股宣传、发现、挖掘的热浪,无限的 商机突然摆在了眼前,安静的古城人一下子变得疯狂了!一批又 一批的游客被导游带来参观陈家大院”已经暗示了社会环境,在 这种环境下,主人公的人生态度就是作者的创作意图:保护传统 文化 文中重要语句 陈皮匠的心理描写“这东坛井陈家大院的大门,怕是再也关不上 了”就是暗示主题的重要语句:不赞成开发历史文化资源带来的 商业价值 第三步:答案需要这样组织——汇角度,组答案 [参考答案] (1)评价:①作品表现了陈皮匠面对商机冲击时恬静淡泊的人生态度和对 传统文化的守护以及他在商业化大潮冲击下的无奈,显示了守护者的孤独;②其他古城人更 多关注的是开发历史文化资源带来的商业价值,这种对待古文化遗产的态度有失偏颇。 (2)探讨:肯定守护传统文化的行为,批判将传统文化遗产过度商品化的社会现象,表 达对时下强烈功利化的社会现象的忧虑。 题型二 标题类探究 标题对于一篇小说,是“照亮读者眼睛的灯笼”,往往会起到摄人心魄的作用。标题是 文章的眼睛,或是情节的高度概括,或是人物性格的突出体现,等等。标题类探究,包含两 个命题角度:一是标题意蕴理解,二是标题作用探究。 一、题干需要这样审——审题干,明题型 题干 示例 (2016·高考全国卷Ⅰ)小说以“锄”为标题,有什么寓意?请结合全文简要分析。 (2016·高考全国卷Ⅱ)小说写的只是战争中的一个小故事,却用了“战争”这样一 个大题目,你认为这样处理合适吗?请结合全文,谈谈你的观点。 (2013·高考山东卷)结合文本,谈谈本文以“活着”为题目有什么好处。 其他设问方式: (1)小说的标题有何作用?请谈谈你的认识。 (2)小说为什么拟题为××? (3)小说题目能不能换为××?请陈述你的看法。 明辨 题型 (1)题干中一般有“题目”“标题”“为题”等字样 (2)题干中有“好处”“妙处”“寓意”等字样 (3)题干中有“谈谈”“你的看法(观点、理由)”等字样 二、答题技巧需要这样想——掌握技巧,找到解题钥匙 命题角度一 标题意蕴理解题 标题意蕴理解题的“三步骤” [题 2] (2016·高考全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面题目。 锄 李 锐 拄着锄把出村的时候又有人问:“六安爷,又去百亩园呀?” 倒拿着锄头的六安爷平静地笑笑:“是哩。” “咳呀,六安爷,后晌天气这么热,眼睛又不方便,快回家歇歇吧六安爷!” 六安爷还是平静地笑笑:“我不是锄地,我是过瘾。” “咳呀,锄了地,受了累,又没有收成,你是图啥呀你六安爷?” 六安爷已经记不清这样的问答重复过多少次了,他还是不紧不慢地笑笑:“我不是锄地, 我是过瘾。” 斜射的阳光明晃晃地照在六安爷的脸上,渐渐失明的眼睛,给他带来一种说不出的静穆。 六安爷看不清人们的脸色,可他听得清人们的腔调,但是六安爷不想改变自己的主意,照样 拄着锄把当拐棍,从从容容地走过。 百亩园就在河对面,一抬眼就能看见。一座三孔石桥跨过乱流河,把百亩园和村子连在 一起,这整整一百二十亩平坦肥沃的河滩地,是乱流河一百多里河谷当中最大最肥的一块地。 西湾村人不知道在这块地上耕种了几千年几百代了。几千年几百代里,西湾村人不知把几千 斤几万斤的汗水撒在百亩园,也不知从百亩园的土地上收获了几百万几千万斤的粮食,更不 知这几百万几千万斤的粮食养活了世世代代多少人。但是,从今年起百亩园再也不会收获庄 稼了。煤炭公司看中了百亩园,要在这块地上建一个焦炭厂。两年里反复地谈判,煤炭公司 一直把土地收购价压在每亩五千块。为了表示绝不接受的决心,今年下种的季节,西湾村人 坚决地把庄稼照样种了下去。煤炭公司终于妥协了,每亩地一万五千块。这场惊心动魄的谈 判像传奇一样在乱流河两岸到处被人传颂。一万五千块,简直就是一个让人头晕的天价。按 照最好的年景,现在一亩地一年也就能收入一百多块钱。想一想就让人头晕,你得受一百多 年的辛苦,流一百多年的汗,才能在一亩地里刨出来一万五千块钱呐!胜利的喜悦中,没有 人再去百亩园了,因为合同一签,钱一拿,推土机马上就要开进来了。 可是,不知不觉中,那些被人遗忘了的种子,还是和千百年来一样破土而出了。每天早 上嫩绿的叶子上都会有珍珠一样的露水,在晨风中把阳光变幻得五彩缤纷。这些种子们不知 道,永远不会再有人来伺候它们,收获它们了。从此往后,百亩园里将是炉火熊熊、浓烟滚 滚的另一番景象。 六安爷舍不得那些种子。他掐着指头计算着出苗的时间,到了该间苗锄头遍的日子,六 安爷就拄着锄头来到百亩园。一天三晌,一晌不落。 现在,劳累了一天的六安爷已经感觉到腰背的酸痛,满是老茧的手也有些僵硬。他蹲下 身子摸索着探出一块空地,然后,坐在黄土上很享受地慢慢吸一支烟,等着僵硬了的筋骨舒 缓下来。等到歇够了,就再拄着锄把站起来,青筋暴突的臂膀,把锄头一次又一次稳稳地探 进摇摆的苗垅里去。没有人催,自己心里也不急,六安爷只想一个人慢慢地锄地,就好像一 个人对着一壶老酒细斟慢饮。 终于,西山的阴影落进了河谷,被太阳晒了一天的六安爷,立刻感觉到了肩背上升起的 一丝凉意。他缓缓地直起腰来,把捏锄把的两只手一先一后举到嘴前,轻轻地啐上几点唾沫, 而后,又深深地埋下腰,举起了锄头。随着臂膀有力的拉拽,锋利的锄刃闷在黄土里咯嘣咯 嘣地割断了草根,间开了密集的幼苗,新鲜的黄土一股一股地翻起来。六安爷惬意地微笑着, 虽然看不清,可是,耳朵里的声音,鼻子里的气味,河谷里渐起的凉意,都让他顺心,都让 他舒服。银亮的锄板鱼儿戏水一般地,在禾苗的绿波中上下翻飞。于是,松软新鲜的黄土上 留下两行长长的跨距整齐的脚印,脚印的两旁是株距均匀的玉茭和青豆的幼苗。六安爷种了 一辈子庄稼,锄了一辈子地,眼下这一次有些不一般,六安爷心里知道,这是他这辈子最后 一次锄地了,最后一次给百亩园的庄稼锄地了。 沉静的暮色中,百亩园显得寂寥、空旷。六安爷喜欢这天地间昏暗的时辰,眼睛里边和 眼睛外边的世界是一样的。他知道自己正慢慢融入眼前这黑暗的世界里。 很多天以后,人们跟着推土机来到百亩园,无比惊讶地发现,六安爷锄过的苗垅里,茁 壮的禾苗均匀整齐,一棵一棵蓬勃的庄稼全都充满了丰收的信心。没有人能相信那是一个半 瞎子锄过的地。于是人们想起六安爷说了无数遍的话,六安爷总是平静固执地说,“我不是 锄地,我是过瘾。” (有删改) 小说以“锄”为标题,有什么寓意?请结合全文简要分析。 第一步:题干需要这样审——审题干,明题型 题干指向很明确,“标题”“寓意”,因此属于“标题意蕴理解”题。 第二步:答题技巧需要这样想——找角度,准判断 答题角度 文中对应的答题要点 点出标题所用 的表达技巧 首先,思考“锄”的手法,“锄”不仅仅是一种劳作工具,也不仅仅是 锄地,这里有其象征义,所以标题“锄”运用了象征手法 分析标题的表层义 表层义是六安爷锄地,是一种劳动行为 挖掘标题的深层义 “锄”作为一种农具,代表着农业生产和生活方式,“锄地”是农民生 活的一部分,是农民的生活和精神需求;从文中的情节和人物来看, 不能“锄地”,就象征六安爷这种生活方式的结束,蕴含着六安爷对土 地的热爱,又暗含着他对土地的告别。所以“锄”就象征了以六安爷 为代表的老一辈人的人生和精神 第三步:答案需要这样组织——汇角度,组答案 [参考答案] ①锄作为一种农具,象征六安爷的人生和精神;②锄喻示劳动者与土地的 亲密关系;③锄意味着传统的农业生产和生活方式;④锄作为一种劳作行为,蕴含着六安爷 对土地的热爱,又暗含着他对土地的告别。 命题角度二 标题作用探究题 标题作用探究题的“六个思考角度” 1.环境角度:交代时间、地点等,创设故事背景,渲染环境氛围; 2.情节角度:①设置悬念,②贯串始终,是结构严谨的线索,③推动(暗示)情节发展, ④衔接照应; 3.人物角度:突出人物的形象或者性格; 4.主题角度:寄托情感、突出(揭示)主题,对主题的表现起到画龙点睛的作用; 5.自身表达特点的角度:运用双关、比喻、象征等手法; 6.读者角度:给读者带来思考,引起读者的阅读兴趣。 [题 3] (2013·高考山东卷)阅读《活着》一文(文本见本专题高考命题点三[题 3]), 完成后面题目。 结合文本,谈谈本文以“活着”为题目有什么好处。 第一步:题干需要这样审——审题干,明题型 题干已经非常明确,就是问“活着”为题目的“好处”,考查对小说题目作用的分析, 属于“标题作用”探究题。注意从题目与小说人物形象、故事情节、主题及艺术效果等方面 分析。 第二步:答题技巧需要这样想——找角度,准判断 答题角度 文中对应的答案要点 标题与情节 叙述老人的人生经历及他与老牛一起生活等情节,重在表现他们的相似性: “老不死”“坚强活着”等;对老牛的描写主要是晒场里“流泪”的情节, 还有后面劳动的情景,也重在表现“活着”的艰辛,可见“活着”是全文的 暗线 标题与人物 文章表现老人经历坎坷,饱尝痛苦,“坚强活着”;老牛也是老迈年高,坚强 活着;“活着”恰恰是小说中两个主要形象——老人和老牛的生存状态。两 个形象生动,题目却言简意丰,耐人回味 标题与主题 以“活着”为题,其中蕴含的是对生命的思考,这也正是本文的主旨所在 标题与读者 以“活着”为题,引导读者体会“活着”的意蕴 第三步:答案需要这样组织——汇角度,组答案 [参考答案] ①“活着”概括了老人、老牛的生存状态;②让读者体味“活着”的滋味; ③产生如何对待生命的思考;④形象生动,言简意丰,耐人回味。 题型三 艺术特点类探究 艺术特点类探究往往从文本的某一艺术特色切入,要求探究其使用意图或表达效果。如 探究情节构思或艺术手法对刻画人物的作用,探究叙事风格对小说内容的表达作用。 这类试题的探究点不是局限在艺术的某一方面上,如情节艺术、人物形象塑造艺术,而 是在小说艺术的整体构思和布局上,它涉及小说艺术的方方面面,如情节线索、表现手法、 人物间的相互关系、主题及其象征意蕴等。文学味很浓,难度很大。但题干往往只要求从某 一方面或角度来探究,从而降低了难度。 一、题干需要这样审——审题干,明题型 题干 示例 (2014·高考湖北卷)这篇微型小说的段落都很短小,甚至大量使用一句一段的形式。 作者为什么要采用这种写法?请结合全文,谈谈你的看法。 (高考江苏卷)作品叙述舒缓,没有太强的故事性,这样写对表现小说的内容有什么 作用?试作探究。 其他设问方式: (1)有人认为本文运用了××手法,你的看法呢? (2)小说主要写了某件事,没有太多的曲折,对小说内容的表现是否打折扣?请作探 究。 (3)本文在整体构思上别具一格,请就线索和叙述方式谈谈你的认识。 明辨 题型 (1)题干中一般有“写法”“手法”“形式”等字样 (2)题干中一般有“探究”“探讨”“你的看法”等字样 二、答题技巧需要这样想——掌握技巧,找到解题钥匙 解答艺术特点类探究题“三步走” 因为艺术特点类探究应以“艺术技巧”为基础,所以应先掌握考查艺术技巧 的几种题型: ①文中特有的表达方式(叙述、描写、说明、议论、抒情)是如何为作者表情达意服务的; ②文中运用了什么表现手法(细节描写、象征、对比、衬托、铺垫、照应、悬念、欲抑 先扬、先抑后扬、巧合等),以及用它塑造形象时所起的作用; ③明确各种修辞手法的特点和作用; ④明确结构方式(前后照应、设置悬念、埋下伏笔、总结上文、点题)的特点和作用; ⑤在语言运用上有何特点(语言精练、句式整齐而有节奏感、用词准确而形象、词语丰 富而多样)。 审题干关键词,明确题型,找到探究方向。 把艺术技巧与人物、情节、环境、主旨等结合起来,从“特色”与“效果” 两方面组织答案。 [题 4] (2014·高考湖北卷)阅读下面的文字,完成题目。 六 指 猴 墨中白 侯六是新来为东家赶马车的,右手六指,护院的都笑称他六指猴。 侯六也不恼,伸出手问:“像六指猴吗?” “六指猴是江洋大盗,你是给东家赶马车的。”说完,大伙善意地笑了。 东家江大佬有钱,有钱的东家不住在泗州城。东家喜欢住在五里城的凤凰墩。凤凰墩背 靠九座梅花山,西临拦山河,东边一条大道直通南边的泗州城。 东家爱去泗州城听戏。 东家听完泗州戏,侯六就陪他去梅岭茶馆。 东家和众玩家边品茶,边玩赏古玉。 众玩家要看东家腰上的玉。 东家掏出洁白的手帕,用嘴吹吹,才解下玉放在上面。只见手帕上的蟠螭,圆眼怒睁, 细眉飞扬,脚爪上翘,胛骨尽显,活泼有趣。 众人夸:“好玉。” 侯六却在旁边大碗喝着茶,喝完,就到泗州大街上逛。 东家品足了茶,侯六准时套好马车等他。坎坷道,马车如履平地。东家喜欢坐在车上眯 着双眼哼着泗州戏,回味着茶馆玩玉时的惬意。 到家,东家拎起长衫下车,侯六就看到他腰带上那只活泼的蟠螭。 东家有钱,可有钱的东家人不坏。东家喜欢拿出白花花的银子救济乡邻。侯六常听人夸, 东家是善人。 侯六拴好马,路过东家房时,就听东家和老婆说:“侯六人不小了,是该成家了……” 侯六听后心一热,父母去世,无人再关心自己。 泗州大街,仁义当铺。 黑衣人闪身进屋。 老板贾仁义低声问:“玉呢?大人催要。” 黑衣人说:“盗不来。” “没有你偷不来的宝贝,否则告知官府,丢的不仅是玉,还有多人的性命!” 黑衣人不回答,抛下酬金,飞跃离去,眨眼钻进黑夜里。 天亮,府衙有人投案,声称自己是大盗六指猴。师爷马皮金一看是马夫侯六,笑说:“你 手长六手指,就是六指猴?” “我是六指猴,为东家赶车,实是想偷他的玉。” 马皮金只好向吴知府禀报。 吴知府听后,说:“通知江大佬,让他看着办吧。” 马皮金把知府的话转告给东家,临别小声叮嘱:“大人的嘴,大着呢!” 东家忙带上金银赶到府衙。 看着满眼的金银,吴知府叹道:“你有钱心善,好人呀,可好人如何会让飞贼赶车呢, 要追究……”吴知府眯着小眼盯着东家的腰间。 东家取下玉佩递过去,说:“一个赶马的怎会是大盗哟?”马皮金忙上前接玉,旁边的 吴知府就怪怨说:“好好马车不赶,非说是飞贼,自己的命贱,也不为主人着想,再说,他 真是六指猴,怎敢自己找上门来?这些下人呀,醉酒后,全是醉话!” 东家忙谢过知府,刚把侯六带走,贾仁义就求见吴知府说:“真是六指猴呀。” 吴知府笑道:“抓了六指猴,还会有七指猴八指猴,那么多飞贼抓得完吗?要的是玉!” 看着吴知府把玩着圆眼怒睁的蟠螭,贾仁义连赞:“大人高明!” 侯六得知东家用古玉救他,跪谢说:“我不配。”东家伸手拉起他说:“玉是宝,可活 人更是宝哩!” 侯六说:“不能再为您赶马了。”转身欲去。 东家也不挽留,说:“走正道吧!路平整,好走!” 六指猴点头,飞身上了大路。 平原大道,晨光如金。 东家坐着马车去泗州城,路遇一老者,停车,让其坐。 老者摘去胡须,是侯六。 侯六感慨地说:“东家的善心无处不在呀。”双手递来一玉。 东家见是那块活泼有趣的蟠螭,摇头叹说:“何必呢!” 侯六说:“东家放心,他们无可奈何,日后还会尊敬您呢!”看着东家一脸莫名,侯六 笑着跃到马后,接过马鞭说:“再为您赶一趟吧。”望着飞舞马鞭的侯六,东家仿佛看到自 己年轻时的影子。 侯六走了,东家再也没有他的消息。 东家不明白,古玉被盗,官府也不追问,吴知府对他尊敬如宾,像是他偷了自己的古玉。 东家进城时还爱听泗州戏,去梅岭茶馆。东家品茶时,听茶客们说,江湖上有一飞侠,专盗 贪官金银救济穷人,飞侠盗金银,还拿他们记录贪污的私账簿儿…… 听着,听着,东家会猛喝一口茶,他希望飞侠是六指猴,却又为侯六捏着把汗。 (本文有改动) 这篇微型小说的段落都很短小,甚至大量使用一句一段的形式。作者为什么要采用这种 写法?请结合全文,谈谈你的看法。 第一步:题干需要这样审——审题干,明题型 题干已经明示“写法”,哪种写法?题干“段落都很短小,甚至大量使用一句一段的形 式”,所以只要探究这种“写法”的作用即可。 第二步:答题技巧需要这样想——找角度,准判断 本文短小的段落按时间顺序叙事构成了文章的单线结构,这种单线叙事的作用有:内容 安排、情节推进、读者的感受等。 答题方向 文中对应的答案要点 人物 文中有大量的人物对话和动作描写,采用这种形式,起到了强调作用,便于展 现不同人物形象,使各类人物个性鲜明 情节 本文故事发生的地点转换频繁,情节推进很快,采用这种形式,便于场合的转 换,使故事更加紧凑,适合本文复杂的叙事内容及快速发展的情节的需要 环境 本文环境描写的语句不多,“泗州大街,仁义当铺”“平原大道,晨光如金”, 但是一句一景,既交代了故事发生的地点环境,又有力地烘托了人物美好的心 灵 读者 本文段落短小,甚至一句一段,语言简洁明快,并且富有“提示”性,能够有 效调动读者的想象,给人一种电影分镜头的感觉 第三步:答案需要这样组织——汇角度,组答案 [参考答案] ①便于密集且清晰地组织、传达信息,适合本文丰富、复杂的叙事内容的 表现需要。②便于加快叙事节奏,适合本文迅速推进小说情节发展的需要。③便于叙事场景 的灵活切换,适合本文于多场景中叙事、写人的需要,产生电影分镜头的效果。④本文段落 虽然短小,但内容的表达简洁而准确,富有“提示”性,能够有效调动读者的想象。 一、对点练 阅读下面的文字,完成 1~2 题。 孤 城 非 鱼 浓雾锁城。不过才十几分钟,这座小城便成了孤城。 警察封锁了高速路、公路。雾太大了。得到警察封锁道路的消息,李生慌了。 他觉得害怕,好像自己一个人被扔在小城里,孤独无助。尽管他知道周围都是人,但这 些人不是他的亲人。他的亲人在城外,在距离小城二十五公里的乡下,那里鸡鸭成群,小桥 流水,李生迫切地想要回到那里,回到亲人的身边,那样才踏实。 李生跑下楼,掏出钥匙准备开车,想到警察已经封了路,又沮丧地收回钥匙。他只有走 着回家了,警察总不至于连人都拦截吧。 浓雾遮蔽了周围所有的东西,除了身旁四五米的范围,其他什么也看不到。李生停下来, 可以听到有高跟鞋叮叮叮敲击路面,有人在说话,隐约有人影影绰绰晃动。有人匆忙从他身 边跑过,嘴里嘟嘟囔囔说着什么,一个人在身后喊着那人的名字,那人答应一声,没有回头。 偶尔有一束黄的光缓慢地闪过,远远有嘟嘟的喇叭声。 李生心慌得厉害。他想看到熟悉的人,看到熙攘的汽车,想跟人说话,说什么都行。 过了一个路口,又过了一个路口,雾似乎越来越浓,像牛奶漫天倾泻,抹也抹不开。 李生掏出手机,试图找出一个人跟他聊天,很奇怪,显示有信号,手机就是打不出去。 他一遍一遍地拨手机里存储的每一个号码,不管谁。110、120、119,甚至 114,他都拨了, 一个也拨不出去。 李生加快了步伐。总会走出去吧。越这样想,却似乎越陷入了迷宫,好像一直在原地打 转。像被人施了魔法,所有的东西都消失在浓雾里,轻飘飘地,就没了。 突然,一条黑色的小腊肠狗从身边跑过,李生欣喜若狂,可爱的小狗,尽管它不会说话, 但也是个伴。李生紧跟着脚步轻盈的小腊肠,生怕跟丢了。 小腊肠似乎明白李生的心思,它的脚步慢下来,李生可以很轻松地与它并行。李生默默 地说:小狗,谢谢你。 也许是觉得没意思,和李生一起跑了一会儿,小狗叫了几声,突然往斜刺里蹿过去,李 生喊“站住”,但无济于事。少顷,他听到了两只狗的叫声,小腊肠找到了它的伙伴。 真是悲哀啊。 走,赶紧走。赶紧离开这座可怕的孤城。 终于,到达出城的路口了。警察背着手站成一排,如果不是身上米黄的荧光背心,李生 根本看不到他们。 他跑过去,想从警察中间穿过。可他们站得实在太密,李生又太胖了,根本穿不过去。 李生说:警察同志,请让我过去。这些威严的警察居然没有一个人搭理他。李生拉拉他们其 中一个的衣服:求求你,让我过去,我要看我爸看我妈我妹看姬小凡。还是没人搭理他,好 像他面对的是一排水泥砌的警察。 李生哭喊起来,他的恐惧已经蕴集到了顶点,一下爆发出来,孩子一样大声地哭,绝望 地喊。但那些警察依然无动于衷。 喊过哭过,李生的心稍稍安定了些。既然哭喊没用,就要想别的办法,必须尽快离开这 里,离开这座浓雾紧锁的孤城。时间一点一点过去,李生想破了脑袋也没想出什么好办法, 他只能盯着那些米黄的背心,连成一条线的黄背心,从那里感觉到一点温暖的气息。 过去的日子,排山倒海一样来到李生眼前,和爸爸妈妈在一起,和妹妹在一起,和姬小 凡在一起,快乐得到处都是和煦的阳光,多好啊。可现在,除了雾什么也没有。 就在李生一屁股坐到地上,丧失一切信心的时候,天居然一下放晴了。浓雾像缕缕的丝 帛一样被轻轻抽走,霎时,阳光遍地。 他恍惚地站起来,看看前方,一条宽阔的道路,通往他家乡的路,路上全是等待进城的 人和车。看看身后,一座座美丽的大楼高高挺立,楼上的招牌清晰可见。 一切就像梦一样。 一个小警察过来对他说:走吧,现在可以走了。 去哪儿? 你不是要回家吗? 我回去干吗?又没事,我上个月刚回去过。 可是,你刚才哭着喊着说要回去的。 我现在又不想了。 李生转身向回走,一座大楼的十一楼上,有他打开的电脑,没干完的工作。 (选自《小小说》,有删改) 1.(标题类题)“孤城”作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文内容谈谈你对“孤城”内 涵的理解。 答: 解析:题干指向很明确,“标题”“意蕴丰富”,因此属于“标题意蕴”理解题。①点出标 题所用的表达技巧:“孤城”既有道路被封锁形成的“孤城”的意思,也有主人公内心的 “孤城”,一语双关。②分析标题的表层义:表面上指一座被大雾封锁、交通中断(出城的 道路被封锁)的城市。③挖掘标题的深层义:主人公自己就是一座孤城,要忙于工作,没有 人交流。 答案:标题“孤城”,一语双关。①表面上指一座被大雾封锁、交通中断(出城的道路被封 锁)的城市。②暗指主人公自己就是一座孤城:处境上,作为外来的农村人孤独地在城市里 打拼;心理上,在这个城市,与亲人隔绝,没有朋友,没有可以交流的对象,内心倍感孤独。 2.(主旨意蕴类题)当大雾锁城时,李生拼命要出城回家,雾散之后又不想回家了。在现实 生活中,许多人都有过这种矛盾的心路历程。请结合文本内容,探究李生产生这种矛盾心理 的原因。 答: 解析:本题的切入点很小,情节方面已经明确,就是分析主人公为什么雾天想“回家”,又 为什么雾散之后“返城”即可。 答案:①当大雾阻隔了城市和乡村的交通时,这种阻隔使李生产生了恐惧,害怕家乡和亲人 与自己隔绝,害怕失去故土和亲人,所以拼命想出城回家乡。②当李生在一个陌生的城市, 在无人为伴,无人可以交流,感到孤独时,就格外地想念家乡,想念亲人,所以想回家。③ 李生还要在城里工作,城里有他的理想,有他对事业的追求。④李生认为,只要能时常回家 乡看看,知道家乡的亲人平安健康,这就够了。⑤现实中,许多人常常像李生一样为了自己 追求的理想、学业或事业而离开家乡和亲人,孤独地在城市里打拼。乡村温情与事业追求、 亲友情感与城市孤独,使人由此产生了复杂而现实的矛盾心理。(任意答出三点即可) 二、综合练 阅读下面的文字,完成 3~5 题。 狼 来 了 凌鼎年 七丫村附近有座狼山,狼山之所以叫狼山,没有什么典故,也没有什么历史传说,仅仅 因为这山上早年有狼,村民们就把这山称之为狼山,后来叫顺叫习惯了,狼山之名也就写进 了《娄城志》里。 名不副实的是,这叫狼山的山,早就没有狼了,二十世纪五六十年代,组织过多次搜山 打狼,后来不要说狼,连猪獾、狗獾、果子狸、刺猬等野生动物也极少能见到。 狼山上没有庙宇,没有民居,没有名胜古迹,更没有人住,有的只是老树、灌木、荆棘、 杂草,经济价值不大,一直没有开发。 “文化大革命”时,有一位老干部与一位老知识分子先后吊死在狼山的歪脖子树上,等 发现时,已腐烂,生了蛆,不但臭不可闻,而且面目狰狞,这以后,老百姓就不大敢随便上 山了,父母更是不让孩子上山。不久,就流传起狼山有鬼出现的传闻,还传得有鼻子有眼。 这一来,就更没有人敢轻易上山了。 去年中秋的一个晚上,突然从狼山上传来了“狼来了!狼来了!救命啊!救命啊!”的 呼声,凄厉而恐惧,但呼救者喊破嗓子,也不见有人上山去救。 第二天,山下七丫村的村民议论:这山哪有狼啊,几十年都没有狼迹了。假的,百分之 百假的,肯定是谁吃饱了撑的,寻开心找乐子忽悠大家,谁上山谁傻子。 是啊,不救没有人怪;你上山去救了,去打了狼,万一狼没有见着,见着个受伤的,半 死不活的,赖上了你,那不是大麻烦吗。再说了,狼如今是国家二级保护动物,就算有,谁 敢打?你打了,打死了,打伤了,有关部门要罚你款,你咋办?别没事找事,自找麻烦。 对对对,村民都这么认为。 第二天,胆大的山旺说:“走,上山上去看看,大白天去,我们几个人结伙去,还怕撞 着鬼吗?” 山旺等几个人在半山腰发现了一条死狼,看样子死了一段时间了,已有点腐烂。 难道狼山真的又有狼了? 山旺看了半天说:像狼,也像狗,可能是狼,也可能是狗。 其他几个人反反复复看了,有说是狼,有说是狗,大家吃不准究竟是狼是狗。 关于狼山到底有没有狼,成了疑问。 但不知怎么回事,没几天狼山有狼的说法越传越远。 古庙镇镇政府决定组织人上山考察,看看到底有没有狼。 娄城电视台决定跟踪拍摄。 村民甲说:懂了吧,这是策划的,肯定早有人策划。 村民乙说:看来镇政府准备开发狼山了,要不如此兴师动众干吗? 多位村民说:幸好那天晚上没有上当受骗。 就在考察队出发的前一天晚上,村民们又听到狼山上有人喊:“狼来了!狼来了!……” 这一次,连山旺也彻底不相信了,他对老婆说:“我们管我们,别理他,肯定是为明天 考察造舆论,假到底了。” 第二天,镇政府组织的考察队出发时,镇宣传委员带队,镇党委书记来送行,场面还不 小,可惜只有看热闹的,并没有哪个跟着上山。七丫村的山旺等村民对电视台不无调侃地说: “卖力点,好好拍几个狼咬人的画面,也让我们开开眼界……” 考察的结果说是发现了狼粪、狼毛、狼窝,这都有镜头的,最最出人意外的是拍到了昨 晚被狼咬伤的一位中年人,腿上被咬了一口,据他自己讲:后来爬到树上才逃过一劫。电视 画面是真真切切的,那中年人腿上的伤口也确确实实留着血,有牙齿印,很痛苦的面部表情 给电视观众留下极深刻的印象。 这中年人村民都没有见过,电视台介绍说他叫赵宇纶,省里的地质工程师。村民们弄不 懂的是他晚上跑到狼山干什么?难道勘察到了什么宝贝?村民们奇怪,关于这些,电视台语 焉不详,会不会是出于保密? 至于狼山到底是真有狼,还是没有狼,村民们两派意见,山旺与村民甲、村民乙等说打 死也不信狼山有狼。村书记认为电视台都播了有狼,那一定有狼,不相信镇政府,不相信电 视台,难道相信你山旺?你山旺算个球。 不过,除七丫村部分村民以外,娄城全市上下,包括外地的都为狼山高兴,狼山终于又 有狼了,狼山名副其实了。至少到目前为止,没有听说谁公然质疑狼山发现狼的报道。 很多人都想来狼山一游呢。 (选自《微型小说选刊》) 3.下列对小说有关内容的分析和概括最恰当的一项是( ) A.小说的开头介绍“狼山”的名称来历与现状,为后面的故事提供了背景环境,也从侧面 反映了外部世界对这座山的长期漠视,为情节发展做了铺垫。 B.这篇小说是一篇讽世喻人的力作,但在构思上存在前后矛盾之处。如小说第二段写狼山 “名不副实”,而倒数第二段却变为“名副其实”。 C.小说中,中秋的晚上听到山上传来救命的呼喊,没有人上山去救的原因,一是害怕狼山 有鬼,夜晚没人敢上山;二是认为是假的,是有人在寻开心找乐子忽悠人。 D.这篇小说虽不重叙事手法,语言平易朴实,但情节是悬念迭起,跌宕起伏,一波三折的, 先明狼绝迹,再闻狼现身,继说狼新闻,尾说狼确有。 解析:选 A。B 项,不矛盾。第二段说“名不副实”是说名为狼山却没有狼的真实情况,倒 数第二段说“名副其实”则是说狼山“有狼”的舆论造假;这样的措辞变化,表达了作者对 这一丑陋社会现实的讽刺与批判。 C 项,不全面。根据小说内容,也是因为怕惹上麻烦: 怕被伤者赖上,又怕打了狼,被罚款。 D 项,小说情节算不上悬念迭起、跌宕起伏,也没 有一波三折。 4.为了让人们相信狼山真的又有狼了,“狼来了”的策划者都做了哪些设计? 答: 答案:①在狼山上留下有狼的证据:半夜从狼山上传来“狼来了!救命啊!”的呼救声以及 在狼山上发现似狼又似狗的尸体。②镇政府组织考察队上山考察,电视台跟踪拍摄。③再现 狼山有狼的证据:狼粪、狼毛、狼窝的证物和被咬伤的地质工程师的口述和伤口。 5.小说最后写山旺与其他绝大多数人对“狼山有狼”的态度不同,请对这两种态度予以评 价。作者这样写的意图是什么?请予探讨。 答: 答案:(1)评价:①小说表现了山旺对狼山“狼来了”的大胆质疑和不盲从,对狼山无狼的 坚持,是人性中诚恳朴实的体现,也显示了诚实者的无奈与无力。②其他多数人或是出于自 身生存需要,突破道德底线,制造、炒作“狼来了”的谎言,寄希望其能带来旅游资源和新 的经济增长点;或是被虚假社会舆论所裹挟,这种行为和态度危害极大。 (2)探讨:肯定坚持人性良知的态度和行为;批判了现实中为逐利不惜突破道德底线的心理 和行为,以及盲从焦躁情绪;表达了对时下为逐利而弄虚造假的社会现象的忧虑。查看更多