- 2024-04-21 发布 |

- 37.5 KB |

- 10页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

历史卷·2018届安徽省合肥市一中等省级名校高二上学期期末大联考(2017

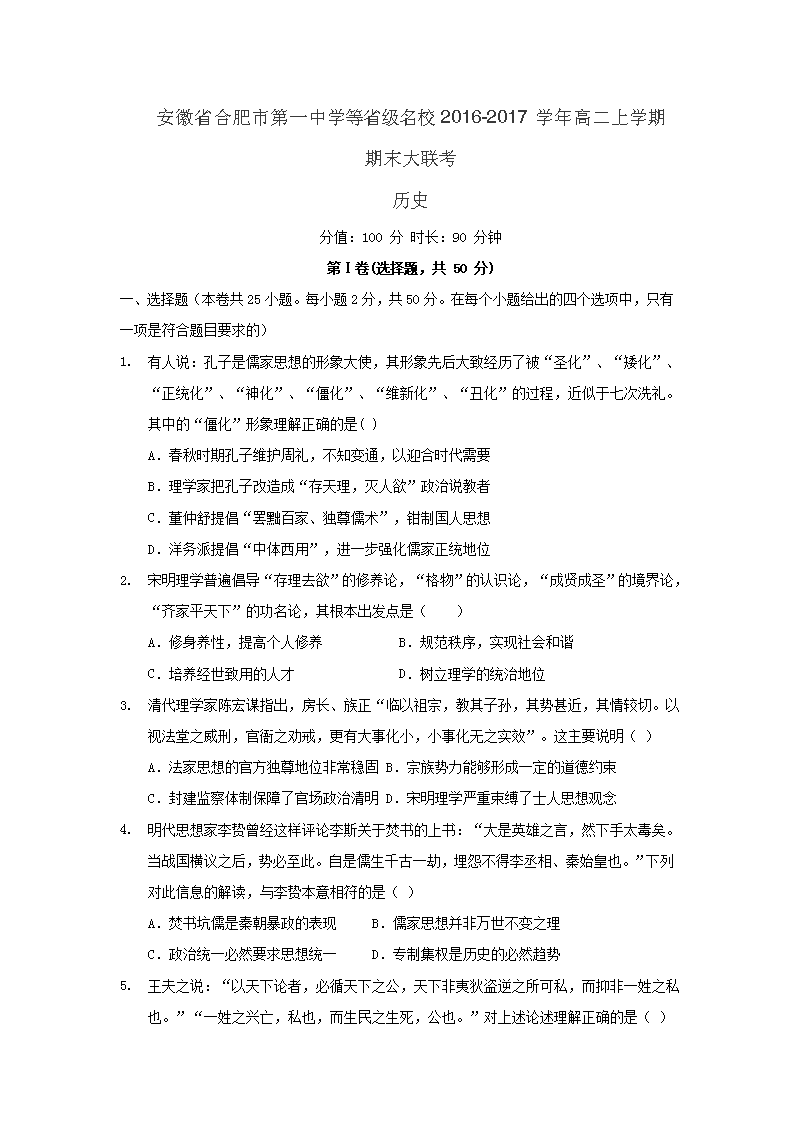

安徽省合肥市第一中学等省级名校2016-2017学年高二上学期期末大联考 历史 分值:100 分 时长:90 分钟 第Ⅰ卷(选择题,共 50 分) 一、选择题(本卷共25小题。每小题2分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1. 有人说:孔子是儒家思想的形象大使,其形象先后大致经历了被“圣化”、“矮化”、“正统化”、“神化”、“僵化”、“维新化”、“丑化”的过程,近似于七次洗礼。其中的“僵化”形象理解正确的是( ) A.春秋时期孔子维护周礼,不知变通,以迎合时代需要 B.理学家把孔子改造成“存天理,灭人欲”政治说教者 C.董仲舒提倡“罢黜百家、独尊儒术”,钳制国人思想 D.洋务派提倡“中体西用”,进一步强化儒家正统地位 2. 宋明理学普遍倡导“存理去欲”的修养论,“格物”的认识论,“成贤成圣”的境界论,“齐家平天下”的功名论,其根本出发点是( ) A.修身养性,提高个人修养 B.规范秩序,实现社会和谐 C.培养经世致用的人才 D.树立理学的统治地位 3. 清代理学家陈宏谋指出,房长、族正“临以祖宗,教其子孙,其势甚近,其情较切。以视法堂之威刑,官衙之劝戒,更有大事化小,小事化无之实效”。这主要说明( ) A.法家思想的官方独尊地位非常稳固 B.宗族势力能够形成一定的道德约束 C.封建监察体制保障了官场政治清明 D.宋明理学严重束缚了士人思想观念 4. 明代思想家李贽曾经这样评论李斯关于焚书的上书:“大是英雄之言,然下手太毒矣。当战国横议之后,势必至此。自是儒生千古一劫,埋怨不得李丞相、秦始皇也。”下列对此信息的解读,与李贽本意相符的是( ) A.焚书坑儒是秦朝暴政的表现 B.儒家思想并非万世不变之理 C.政治统一必然要求思想统一 D.专制集权是历史的必然趋势 5. 王夫之说:“以天下论者,必循天下之公,天下非夷狄盗逆之所可私,而抑非一姓之私也。”“一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也。”对上述论述理解正确的是( ) A.触及到君主专制制度的要害 B.提出了民主政治的基本构想 C.将民本思想发展到新的高度 D.对清代制度产生深刻的影响 6. 古希腊先哲设想:有一批囚徒,自小待在一个地穴中,被锁链束缚不能转头,只能看前面洞壁上的影子,自然地认为影子是惟一真实的事物。如果有人拉他走出洞穴,他才处于真正的解放状态。这一设想旨在强调( ) A.“人是万物的尺度” B.理性高于感觉 C.“理念”世界才是真实的 D.“美德即知识” 7. 在 15 世纪,法国斯特拉斯堡的印刷出版物中 50%以上属于宗教书籍,10%属于古典书籍。从 1500 年到 1520 年,在该市的印刷出版物中古典书籍上升到总数的 33%,而与宗教相关的书刊下降为总数的 27%。这一变化反映了( ) A.法国成为欧洲文化中心 B.人文精神的复兴 C.欧洲宗教意识日趋淡漠 D.启蒙思想的兴起 8. 宗教改革早期,路德不赞成在学校中教授德语。但此后,他一改原有的主张,积极推行用德语传教,并亲自把《圣经》翻译成德文。这一变化( ) A.彰显反专制和求民主的时代精神 B.消除教会神权对世俗领域的禁锢 C.否定《圣经》地位和上帝的存在 D.激起德意志民族反天主教会风潮 9. 《美国宪政里程》指出:“美国法治的中心内容是政府是自由的,是具有道德的人们自愿同意的人为产物,不存在天然的政治权威。”这一思想源于( ) A.西塞罗的自然法思想 B.伏尔泰的天赋人权 C.孟德斯鸠的三权分立 D.卢梭的社会契约论 10. 乾隆帝酷爱书法,于卧室边专置一间小暖阁,用以珍藏代表中国书法艺术最高水平之名帖——王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王询《伯远帖》,此三帖被后人称为“三希帖”(见下图)。下列对“三希帖”书体特征的分析,最准确的是( ) A.疏密得体,收放结合,浓淡相融 B.圆劲均匀,粗细一致,形式奇古 C.笔画详备,形体方正,规矩整齐 D.结构简省,钩连不断,纵任奔逸 11. 下面是几副颂扬元明时期著名科学家、发明家的对联。哪副对联所颂扬的名人曾在其著作中介绍了欧洲的水利方法。他是( ) A.一梭穿行宇宙,两手织就云裳 B.治水业绩江河长在,观天成就日月同辉 C.钜著仰先贤纲举目张传本草,大名驰四极西欧东亚拜崇丘 D.虔信天学泛爱众人富国利民树贤范,深研博物躬行农政学贯中西创伟功 12. 下面《坊车图》为宋朝画家王居正画作,表现了农村妇女纺纱的情景,生活场面非常生动,对此画解读正确的是( ) A.属于工笔画,体现线条之美 B.属于文人画,具有深远意境 C.属于山水画,表现山河之美 D.属于风俗画,充满生活情趣 13. 李约瑟在《中国科技史》中指出:中国古代的日食记录总体上是基本可靠的,但并不完整和准确;除了因为天气不好导致一些日食没有被记录外,还与政治因素有关,统治者残暴,记载的日食现象就多;统治者开明,日食便很少发生。这种故意增加或减少记录的行为,表明中国古代( ) A.天文观测手段落后 B.天人感应影响深远 C.科学研究主观随意 D.专制皇权不受约束 14. 科学家们通过实验再次证明,爱因斯坦至少在一件事上犯了错误。实验显示,被爱因斯坦质疑的“幽灵般的超距作用”(在量子力学中又称为“量子纠缠”)的确存在,并为其提供了具有说服力的证据。这一发现证明,在特定条件下,信息在空间中两点之间的传递速度是有可能超过光速的。上述材料表明( ) A.物理学的发展主要依据科学实验 B.爱因斯坦对量子理论持否定态度 C.科学研究中证据比权威更加有力 D.爱因斯坦的相对论理论已经过时 15. 19 世纪中期,美国作家梭罗在《瓦尔登湖》一书中,提出了崇敬生命,保护荒野,强调自然的整体性和相互联系等主张,在当时,这些主张的提出主要出于( ) A.生物进化论的支持 B.对工业文明的担忧 C.遏制自然欲求膨胀 D.对理性社会的追求 16. 郁达夫说“无论政界大员王揖唐,封建军阀陈炯明还是高等小学的小学生,无不大谈“主义” , 甚至久别重逢的母子闲来话的家常里也含有“主义”的内容。 这种现象表明 ( ) A.中国社会已深入理解西方文化 B.社会各阶层民众认同三民主义 C.马克思主义传播已有语境基础 D.儒家的主流思想地位仍然存在 17. 晚清不少课本以“二十四孝”故事作为教学素材,民国之后逐渐减少,那些愚忠愚孝之举不再成为儿童效仿的榜样,无条件服从不再成为儿童应具备的品质。这主要是因为( ) A.民权和人权意识增强 B.中国近代教育起步 C.理学已开始遭到批判 D.马克思主义的传播 18. 郑观应曾援引《周礼》《墨经》《淮南子》等书的有关记载。证明西方的数学、化学、光学、电学等均出自中国,皆“我所固有者也”。其目的是( ) A. 减少“以夷变夏”非难的阻力 B. 借“本来之学”加强国学地位 C. 借“西学中源”说来阻挡改革 D. 为“中体西用”提供理论依据 19.《四库全书》总目称:欧罗巴人天文推算之密,工匠制作之巧,实逾前古,其议论夸诈迂怪亦为异端之尤。国朝节取其技能而禁传其学术具存深意。这反映出编撰者( ) A.主张选择性地学习西方文化 B.正确认识东西方文化优劣 C.主张渐进式地变革中国文化 D.天朝上国的观念彻底改变 20. 有学者在研究新文化运动时指出:“《新青年》的作者们,在思想上所表现出来的缺点,最严重的是,他们提倡民主、科学,可是在他们的思想和性格上,却具有反民主、反科学的倾向”。下列言论中不可以作佐证此观点的是( ) A.“新旧之间绝无调和和两存之余地,吾人只得任取其一” B.“主张尊孔,势必立君,主张立君,势必复辟” C.“彼等(新文化学者)不容纳他人,故有上下古今,唯我独尊之概。” D.“求欧化而兼重国粹可也,弃国粹而偏重欧化不可也” 21. 戊戌变法和辛亥革命时期,康有为、粱启超、孙中山、章太炎等都大力鼓吹王阳明的心学,以激励更多的人投入时代变革的洪流之中.他们反复引述、极力椎崇的王阳明的思想观点可能是( ) A. “知善知恶是良知” B. 人皆可以为尧舜” C. “宇宙便是吾心,吾心即是真理” D. “心外无物,心外无理” 22. 历史研究中强调的“论从史出”的分析方法。分析下列各个选项,材料和结论之间逻辑关系正确的是( ) 选 项 材 料 结 论 A 1854 年杨秀清在至英使信中谈到通商: “不惟英国通商,万国皆通商,四海之内皆兄弟也,立埠之事方定,害人之物为禁”。 与清政府的对外方针是一致的。 B 谭嗣同愤怒地谴责专制君主是“大盗”,号召人们冲破君主和伦常的罗,同封建束缚彻底决裂。 谭嗣同主张推翻封建君主,实现共和政体。 C 1924 年孙中山在《中国内乱之原因》中提及:“要以后真是和平统一,还是要军阀绝种。要军阀绝种,便要打破串通军阀来作恶的帝国主义” 孙中山认识到军阀和帝国主义是实现和平统一的障碍 D 南京临时政府法令规定:人民享有选举、参政等“公权”和居住、言论、出版、集会等“私权”。 南京临时政府实行了责任内阁制 23. 据吴虞称,1916 年底《新青年》初到成都时只卖了 5 份,此后一直未见大的起色。1919年底,吴虞在华阳书报流通处,翻阅其售报簿,内中有两处记录令他讶异:一是守经堂亦买《新青年》看;二是成都县中学一次购买《新青年》等杂志 22 元。《新青年》全年定价 2 元。《新青年》销售情况前后反差巨大的主要原因是( ) A. 民主科学成为时代潮流 B.新文化运动遍及全国 C.民主思想为各阶层接受 D.白话文运动成效显著 24. 1938 年.毛泽东在中共六届六中全会上提出:“马克思主义必须和我国的具体特点相结合并通一定的民族形式才能实现……即是说,按照中国的特点去应用它,成为全党亟待了解并亟须解决的问题。”这一思想强调( ) A. 马克思主义中国化 B. 反对教条主义宗派主义 C.实事求是坚持抗战 D.反对主观主义整顿学风 25. 孙中山以为“欧美强矣,其民实困,观大同盟罢工与无政府党、社会党之日炽,社会革命其将不远”。为此,孙中山( ) A.民主主义 B.民族主义 C.民权主义 D.民生主义 第Ⅱ卷 非选择题 二、非选择题(本大题共3小题,共50分。请考生根据题目要求答题) 26.阅读材料,回答下列问题。(14 分) 材料一:先秦时期是中国德育思想发轫时期,周公把德育和政治结合起来,提出“以德配天”、“敬德保民”、“明德慎罚”的道德规范。后经孔子创立,荀子、孟子发展完善,强调仁、礼,以教化为方式,逐渐形成一套以人伦道德为基础的德育思想体系。战国至西汉,《礼记·大学》中明确提出,大学之道在明明德,在亲民,在止于至善和格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治家、平天下。宋明时期,理学家们对儒家的人性论、义利观、修缮论进一步发展。一方面重视崇高的精神境界,讲究节操,舍身取义;另一方面提出“存天理,灭人欲”的德育观念。到此,儒家德育思想成为约束人们道德行为的理论工具。 ——摘编自郭齐家《中国教育史》 材料二:古希腊德育主要着眼于寻求个人应有的德行,揭示个人应具备的品质特征和追求的生活目的。文艺复兴以后,出现了资本主义道德学说,提出解决道德和利益的关系以及个人利益和社会利益的关系等道德基本原则。否定神性,肯定人性;否定信仰,推崇理性。20 世纪初,美国教育家杜威提出实用主义哲学,构建了“培养良好公民为目标”,以“知识、情感、能力”为内容,以“从做中学”,间接引导为方法的德育思想理论,对美国 20世纪初社会转型带来的种种社会问题的解决产生了重要的影响。 ——摘编自高雅珍《西方德育思想的基本特征》 (1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中西德育思想产生和发展的社会背景。(8 分) (2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中西德育思想的不同(6 分) 27. 阅读材料,回答问题。(22 分) 材料一:戊戌变法时期,教育救国的思想已经屡屡见诸报章,严复、梁启超等维新派人士都曾呼吁:“今日自强之道,自以兴学为先。”有的还说:“兵战不如商战,商战不如学战。”清朝统治集团中的一些高官要员,如张之洞等也强调“西国之强,强以学校”,中国只有大规模“兴学育才”,方能“勉图补救”,否则“不但和与战均无可恃,即幸而战胜,亦无益于根本”。“百日维新”期间,光绪皇帝下诏兴办新式学堂,培养新型人才,以为时用。但变法不久就遭遇失败,许多新式学堂未及开办即告夭折,教育救国思想也随之陷于低潮。 ——朱英《中国近代史十五讲》 (1)根据材料一,简要评述晚清时期“教育救国”的思想和实践。(6 分) 材料二:实业救国是近代中国又一影响较大的救国思潮。20 世纪初,张謇曾对实业作过这样的解释;“实业者,西人赅(包括)农工商之名。”并认为:“以棉铁为主要,以类于棉之稻麦,类于铁之煤为从要,其它如水利、如电、如铁路、如汽车为次要。”郑观应认为,中国商务之所以不能振兴,其原因“上在官而下在商。官不能护商,而仅能病商”,并提出了革除这一弊政的具体办法:一是设立商部,二是“重订税则,厘正捐章”;三是设商学;四是设立商务所;五是委任熟悉商务的大臣主持商政。 ——中华书局《中国近代史资料丛刊续编》 (2)根据材料二并结合所学知识,概括近代有识之士振兴实业的主张并加以评价。(10分) 材料三:孙中山提出革命进化的观点。他说,欲救亡图存,“革命为唯一法门”。即认为不推翻清王朝,中国决无生存于竞争世界的希望。……共和制度是当今世界止最好的制度,中国应当取法乎上,直接建立共和制度,“方才是人力的进步”。 ——汤奇学《孙中山的社会进化思想述评》 (3)根据材料三,概括孙中山革命进化论的主要观点。结合所学知识,简评进化论对中国近代社会产生的积极影响。(6 分) 28. 阅读材料,回答下列问题。(14 分) 文学是用语言文字形象地反映客观现实的艺术,中国素有“唐诗、宋词,元曲、明清小说”的说法。这种说法以文化链的形式,概括出华夏神州对人类社会所贡献出的精神财富的巨作。王国维先生在他的《宋元戏曲考》自序中提出一个著名的论断:“凡一代有一代之文学:楚之骚、汉之赋,六代之骈语,唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。”中国的诗词歌赋不但在表达一个世界,更重要的是在塑造一个世界。 自选角度,评述材料观点。(要求观点清晰、史论结合、层次分明) 参考答案 第Ⅰ卷 选择题 一、选择题(本卷共25小题,每小题2分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B B B C A B B D D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D B C B C A A A D 21 22 23 24 25 B C A A D 第Ⅱ卷 非选择题 二、非选择题(本大题共3小题,共50分。请考生根据题目要求答题) 26.(14分)(1)社会背景:西方:古希腊时期,人文主义精神起源,古希腊城邦民主政治的发达;文艺复兴时期,人文主义进一步发展,资本主义经济开始崛起;19世纪末20世纪初,第二次工业革命开展,代议制完善,人权意识增强。中国:儒家思想的出现及其发展,并成为正统思想;自然经济占据主导地位;专制主义不断发展。(8分) (2)不同:在理论思想和道德规范上:西方是以个人为本位,中国是以国家为本位;在德育思想内容和特点方面:西方重视契约,推崇理性,中国重视人伦,强调义利观;在德育思想具体方面:西方强调实践的作用,中国重视自我反省内心;在德育目标上,西方强调培育健全公民,中国重视培养遵守儒家伦理道德和规范的人。(6分,答出两点不同即可得分) 27.(22分)(1)维新派和一些清朝官员都认为兴办近代教育是强国的前提,百日维新期间提出并创办了一批新式学校。(2分)这些教育救国思想和实践,推动了教育事业的发展;启发民智,解放思想,对救亡图存有积极作用;但在旧中国,民族不独立,没有能真正实现。(4分) (2)主张:张謇:农工商全面发展,重点发展棉纺织业和钢铁业。郑观应:改良政治和社会环境,发展实业。(4分)评价:体现爱国情感,多角度提出振兴实业的方法,为后世提供了借鉴;张謇的主张较为全面和科学,有可取之处(提出发展实业的基本思路,符合工业化发展方向),但由于时局动荡未能成功。郑观应的主张认识到了政府对经济发展的重要作用,但对专制政府存有幻想。(6分) (3)观点:主张暴力革命推翻清政府,直接建立民主共和制。(2分) 影响:进化论促进了思想解放;推动了社会变革;促进民族资本主义发展等。(4分,任答2点即可) 28.(14分)答案示例:例一:观点:中国的“唐诗、宋词、元曲、明清小说”构建了我们民族精神史。(2分) 论证:春秋战国《孟子》:“生于忧患,死于安乐”。屈原《离骚》:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。 唐代李白:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”。 杜甫:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”。两宋王安石:“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”。 范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。明清“天下兴亡,匹夫有责”的精神。(每个史实3分,答三个史实即可,共9分) 小结:中国素有“唐诗、宋词、元曲、明清小说”的说法,以文化链的形式,概括出华夏神州对人类社会所贡献出的精神财富,并且超越了它们本身的意义,成为各自时代的一种艺术符号,形成一条中国文化内在的规律性,是我们的民族精神史发展的见证和象征。(3分) 例二:观点:文学的产生发展取决于当时的社会环境,文学是时代的产物。(2分) 论证:春秋战国时期中国社会处于急剧变革的时代,出现百家争鸣局面,针对礼崩乐坏的局面,孔子编订《诗经》作为德行教化文本,因国家分裂、诸侯纷争、屈原创作《离骚》抒发爱国情怀。秦汉时期大一统局面形成,汉赋进入以华丽的辞藻描绘恢宏气势的时代。唐朝政治开明,经济繁荣,中外交流频繁,科举以诗取士,促成了唐诗的繁荣。两宋时期虽然多个政权并存,社会矛盾尖锐,但是商品经济更加繁荣,市民阶层的发展,词、风俗画等世俗文学艺术得到发展。元朝少数民族的统治,元曲使得文化趋向民间。明清时期君主专制达到顶峰,封建社会衰落与商品经济的继续发展,使得有反封建专制特点的小说、戏曲走向繁荣。文学更加通俗化发展,四大名著《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》把世俗人情和时代特色反映得淋漓尽致。(每个史实3分,答三个史实即可,共9分) 小结:中国文学发展的历史,就是中国的思想史、文化史和文明史,是中华民族传统文化的精华。文学是时代的缩影,时代的产物。(3分) (可以从多角度论述,言之有理即可)查看更多