- 2021-05-24 发布 |

- 37.5 KB |

- 43页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

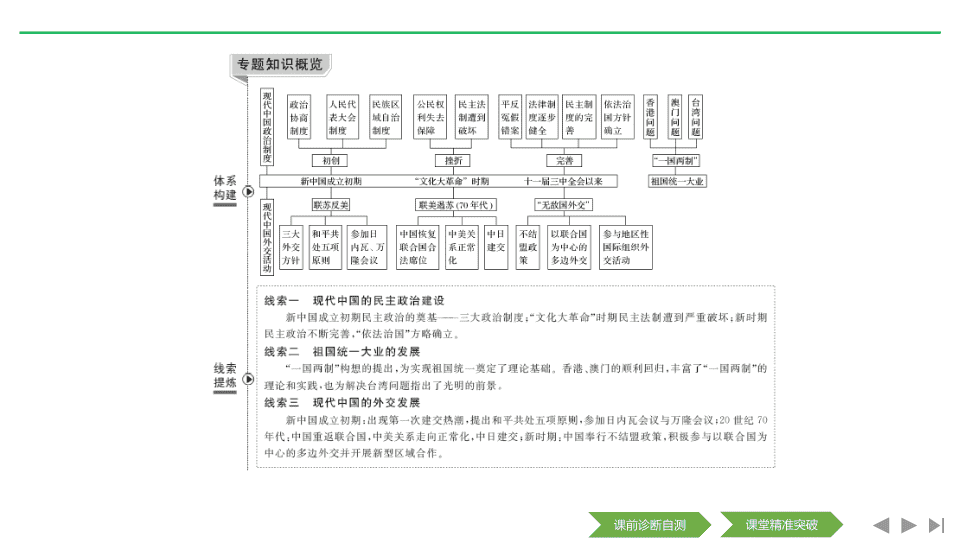

2020届二轮复习:专题七现代中国的政治建设、祖国统一和对外关系(课件)(43张)

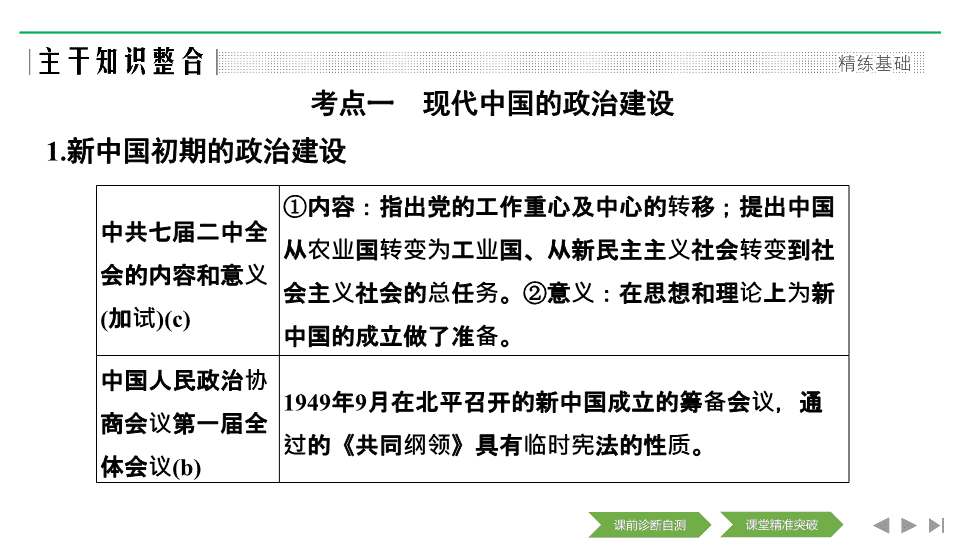

考点一 现代中国的政治建设 1 . 新中国初期的政治建设 中共七届二中全会的内容和意义 ( 加试 )(c) ① 内容:指出党的工作重心及中心的转移;提出中国从农业国转变为工业国、从新民主主义社会转变到社会主义社会的总任务。 ② 意义:在思想和理论上为新中国的成立做了准备。 中国人民政治协商会议第一届全体会议 (b) 1949 年 9 月在北平召开的新中国成立的筹备会议,通过的 《 共同纲领 》 具有临时宪法的性质。 中华人民共和国的成立 (c) 1949 年 10 月 1 日,中华人民共和国开国大典在天安门广场隆重举行,中国人民从此站起来了,中国历史从此进入一个新纪元。 第一届全国人民代表大会 (b) 1954 年 9 月在北京举行。大会通过了新中国第一部社会主义类型的宪法 《 中华人民共和国宪法 》 ,开创了中国人民民主的全新阶段。 三大政治制度的建立及其意义 (c) ① 1954 年 9 月,第一届全国人民代表大会第一次会议举行;人民代表大会制度的确立,奠定了新中国各项政治建设的基础。 ② 1949 年 9 月,中国人民政治协商会议第一届全体会议举行;中国共产党领导的多党合作和政治协商制度调动了民主人士的参政议政热情,开创了群策群力、共同建设国家的新局面。 ③ 1954 年宪法正式确认民族区域自治是新中国的一项基本政治制度;民族区域自治制度实现了少数民族自己当家做主的愿望,保证了祖国的统一和民族的团结,促进了民族地区的经济发展和社会进步。 2. 政治建设的曲折历程及其历史性转折 “ 文化大革命 ” 对民主政治制度的破坏 (b) 人民代表大会制度及中共领导的多党合作和政治协商制度遭到严重破坏,民主与法制被肆意践踏,全国陷入政治危机和社会危机之中。 中共十一届三中全会的主要内容和意义 (c) ① 内容:实现了思想路线、政治路线、组织路线的拨乱反正,做出改革开放的伟大决策。 ② 意义:开创了建设中国特色社会主义的新道路,中国进入改革开放新时期。 改革开放以来中国社会主义民主与法制建设的主要成就 (d) ① 《 党和国家领导制度的改革 》 体现了中国共产党人对建设社会主义民主政治的初步构想。 ② 1982 年修订的宪法成为中国在历史新时期治国安邦的总章程。 ③ 1997 年中共十五大及 1999 年全国人大九届二次会议 “ 依法治国 ” 方略确立。 ④ 积极发展各种形式的基层民主,切实保障人民当家作主的政治地位。 3. 现代中国民主政治的中国特色 ( 拓展 ) (1) 指导思想:马克思主义、毛泽东思想。 (2) 核心力量:中国共产党领导。 (3) 经济基础:公有制为主体、多种所有制经济共同发展。 (4) 方式、步骤:逐步扩大基层民主。 (5) 重点、次序:以发展党内民主带动人民民主。 (6) 实现了人民当家作主,人民民主具有广泛性和真实性。 (7) 人民代表大会实行民主集中制。 (8) 实行新型政党制度即中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。坚持中国共产党的领导。 (9) 实行新型的民族制度即民族区域自治制度。 (10) 实施依法治国。依法行使民主权利,民主政治制度化、规范化、法制化和程序化。 (11) 实质:社会主义民主即人民当家作主。 1. (2019·Z20 联盟联考 ) “ 这部宪法明确地规定了我国人民进行社会主义建设和社会主义改造的目标和道路,是全国人民的共同愿望和根本利益的集中体现。 ” 该宪法 ( ) A. 初步建立了政治协商制度 B. 正式确立了民族区域自治制度 C. 保障了改革开放顺利进行 D. 开启了社会主义三大改造历程 解析 结合材料可判断该宪法为 1954 年宪法,符合宪法内容的只有 B 项。 答案 B 2. (2019· 温州六校联盟高二 1 月期末 ) 在长期的革命、建设、改革过程中,我国不断加强对社会主义民主政治的建设。下列有关民主政治建设的内容出现时间排序正确的是 ( ) ① 今后国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设 ②“ 从党和国家的领导制度、干部制度方面来说,目前存在 …… 干部领导职务终身制现象 ” ③ 健全国家法制,使党和政府的活动做到 “ 有法可依 ”“ 有法必依 ” ④“ 往往把领导人说的话当做法 …… 领导人的话改变了,法也就跟着改变。 ” A. ②①③④ B. ②③④① C. ③①②④ D. ③④②① 解析 ① 是十一届三中全会后; ② 是十一届三中全会前夕; ③ 是 1956 年中共八大的内容; ④ 是 “ 文革 ” 时期,故选 D 项。 答案 D 考点二 祖国统一的理论创新及实践成果 1. “ 一国两制 ” 伟大构想及其实践 “ 一国两制 ” 的构想 (b) 是完成祖国统一大业的基本方针:在中华人民共和国内,大陆实行社会主义制度,香港、台湾实行资本主义制度。 香港和澳门的回归 (b) 标志着中国在完成祖国统一大业道路上迈出了重要一步;为国际社会以和平方式解决国与国之间的历史遗留问题提供了新的范例。 海峡两岸关系的进展 (b) ① 1979 年元旦 《 告台湾同胞书 》 发表,两岸实现停火; ② 1992 年大陆海协会与台湾海基会就 “ 海峡两岸均坚持一个中国原则 ” 达成共识,史称 “ 九二共识 ” ; ③ 1995 年 1 月,江泽民发表 《 为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗 》 的讲话,提出发展两岸关系、推进和平统一进程的八项主张; ④ 2008 年 12 月,两岸 “ 三通 ” 实现; ⑤ 2015 年 11 月 7 日,两岸领导人习近平与马英九在新加坡会面。 “ 一国两制 ” 理论创新的意义 (c) “ 一国两制 ” 构想是邓小平从维护祖国和中华民族的根本利益出发,在尊重历史和现实的基础上提出的一项大胆的、创造性的战略构想。它丰富了以往的国家学说,拓展了社会主义的新境界,在香港、澳门问题上的成功运用,必将极大地推动台湾问题的早日解决。 2. 台湾问题与港澳问题的比较 ( 拓展 ) 台湾问题 港澳问题 不同点 本质 台湾问题是内战遗留问题,属内政问题,反对外国势力插手干涉 港澳问题则是殖民主义遗留问题,涉及国际关系 权力 台湾可以保留自己的军队 港澳则派驻中国人民解放军 相同点 措施 设立特别行政区,享有高度自治权 权力 现行的社会、经济制度不变,生活方式不变 1. (2019· 嘉兴丽水 3 月联考 ) 1979 年 1 月 1 日,《人民日报》在显著位置刊发《告台湾同胞书》,引发海内外广泛热议。它对解决台湾问题提出的方针是 ( ) A. 采用和平方式统一 B. 国共展开第三次合作 C. “ 一国两制 ” D. “ 九二共识 ” 解析 1979 年元旦,全国人大常委会发表《告台湾同胞书》,宣布采用和平方式统一祖国的方针,并建议海峡两岸实行通航、通邮、通商和探亲旅游,故选 A 。建议国共第三次合作提出于 1981 年叶剑英的《关于台湾回归祖国,实现和平统一的方针政策》,排除 B ; “ 一国两制 ” 提出于 20 世纪 80 年代初,排除 C ; “ 九二共识 ” 达成于 1992 年,排除 D 。 答案 A 2. (2019· 暨阳联谊学校 4 月联考 ) 《告台湾同胞书》为对台发表的公开信,被视为是中央政府对台湾的政策文件,其在中国历史上总共发表五次,其中以第五次 (79 年元旦 ) 最为著名。下列有关第五次《告台湾同胞书》的说法正确的有 ( ) ① 由全国人大常委会发表 ② 标志着中央对台政策的转变 ③ 建议实行第三次国共合作 ④ 同日《中美建交公报》发表 A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ①②④ 解析 建议第三次国共合作是在 1981 年的 “ 叶九条 ” ,故 ③ 错;《中美建交公报》发表是在 1978 年 12 月,故 ④ 错,本题选 A 项。 答案 A 考点三 现代中国的对外关系 1 . 新中国初期的外交 和平共处五项原则的提出 (c) 1953 年,周恩来在会见印度代表团时首次提出,标志着新中国外交政策的成熟。 中国代表团参加 1954 年日内瓦会议和 1955 年万隆会议 (b) ① 日内瓦会议:新中国第一次以大国身份参加的重要国际会议,推动会议达成 《 日内瓦协议 》 。 ② 万隆会议:第一次没有殖民主义国家参加的亚非国际会议;周恩来提出 “ 求同存异 ” 的方针,促进亚非国家团结与合作,形成 “ 万隆精神 ” 。 2. 外交关系的突破 中华人民共和国在联合国合法席位的恢复 (b) 1971 年 10 月,第 26 届联大通过决议。中国国际地位大大提高,作为安理会常任理事国在国际事务中发挥着越来越重要的作用。 中美关系 正常化 (b) ① 70 年代初,改善中美关系成为双方共同的需要。 ② 1972 年,尼克松访华,签订 《 中美联合公报 》 ,两国关系开始走向正常化。 ③ 1978 年 12 月,中美双方发表建交公报,美国承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府,台湾是中国的一部分。 ④ 1979 年 1 月 1 日,中美建交,两国关系实现了正常化。 中日邦交正常化 (b) 受中美关系缓和的直接推动, 1972 年 9 月,田中角荣首相访华,双方签署 《 中日联合声明 》 ,宣布建交。 3. 新时期的外交政策与成就 新时期中国独立自主外交政策的具体表现 (b) 不结盟 ( 又称 “ 无敌国外交 ” ) :不同任何大国或国家集团结盟,坚持在和平共处五项原则基础上,发展同一切国家的正常关系。 中国推动建立上海合作组织 (b) 积极开展新型区域合作的体现: 2001 年, “ 上海五国 ” 机制发展为区域性多边合作组织。 4. 改革开放后中国重大外交举措的作用及其意义 (c) (1) 调整外交政策:提出和平与发展是当代世界两大主题论断,外交政策的具体表现就是不结盟。 (2) 积极开展以联合国为中心的多边外交:在维护世界和平、促进国际合作方面发挥了积极作用。 (3) 积极推进新型区域合作。积极参与 APEC 活动、推动上合组织建立,以 “ 结伴而不结盟 ” 为核心,提供了大小国家共同倡导,安全先行,互利协作的合作模式,对推动建立公正合理的国际政治经济新秩序具有重要意义。 5. 国际视野认识国际格局变动与中国外交的关系 1. (2018· 温州 8 月选考测试 ) “ 作为新中国一项重要的外交原则,它生动反映了联合国宪章宗旨和原则,并赋予这些宗旨和原则以可见、可行、可依循的内涵 …… 既代表了亚洲国家对国际关系的新期待,也体现了各国权利、义务、责任相统一的国际法治精神。 ” 这一原则的核心是 ( ) A. 求同存异 B. 和平共处 C. 不结盟 D. 独立自主 解析 题干中 “ 亚洲国家对国际关系的新期待,也体现了各国权利、义务、责任相统一的国际法治精神 ” 体现的是这一原则对世界各国都有指导作用,符合和平共处五项原则,故 B 项正确,故 A 、 C 、 D 项错误。 答案 B 2. (2019· 嘉兴丽水 3 月联考 ) 20 世纪 70 年代,共和国的领导人和外交家们用自己的智慧和魄力,在外交舞台上完成了一次次精彩的演出。下列事件按先后排列正确的是 ( ) ① 中华人民共和国恢复在联合国的合法席位 ② 基辛格秘密访华 ③ 中日建交 ④ 中美建交 A. ①②③④ B. ②①③④ C. ②①④③ D. ①②④③ 解析 中华人民共和国恢复在联合国的合法席位时间为 1971 年 10 月,基辛格秘密访华时间为 1971 年 7 月,中日建交为 1972 年 9 月,中美建交为 1979 年 1 月,综上选择 B 。排除 A 、 C 、 D 项。 答案 B 考向 1 制度创新与法制建设 —— 新中国政治建设 [ 能力认知 ] (1) 新中国定都北京 (2019·4) (2) 依法治国方略 (2018·4) (3) 省级民族自治区成立时序 (2017·11) (4) 新民主主义革命胜利意义 (2017·11) (5) 新时期的民主政治 (2016·4) 【考题例证】 (2019· 浙江 4 月选考 ) 请看右图报影,下列项中对该报章内容解读正确的是 ( ) A. 北京这个千年古都成为人民政权的首都 B. 北京市人大、政协等相关政权组织已经产生 C. 北京市人民政府于 1949 年 10 月 1 日正式成立 D. 该消息标志着 “ 北平 ” 正式更名为 “ 北京 ” 题干要求对报章内容进行 “ 解读 ” ,结合图片内容 “ 所有机关名称印信牌匾 ” 的更名要求解读选项。 _ A [ 备考导向 ] 挖掘 认知 深度 现代中国民主政治的特点 (1) 以人民代表大会制度作为实现人民当家作主和保障公民政治权利的主要形式。 (2) 实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,将中国共产党与各民主党派、爱国民主人士团结在一起。 (3) 根据社会主义民主原则,建立人与人之间、民族与民族之间的平等关系,并建立个人与社会、集体之间的正确关系。 (4) 实行民族区域自治,实现少数民族当家作主。 感悟 核心 素养 家国情怀 —— 增强对中国特色社会主义政治制度的认同 中国共产党领导中国人民走由新民主主义向社会主义过渡的道路,推翻了三座大山,成立了中华人民共和国,建立了有中国特色的社会主义政治制度。这是对马克思主义人民主权和人民民主思想的实践,能够代表多数人的利益,是由我们政权的性质决定的,也是中国历史发展的必然。增强对中国特色社会主义政治制度的认同,有利于青年学子树立正确的世界观、人生观和价值观,在中华民族伟大复兴的历史进程中实现自己的人生价值! 考向 2 祖国统一的理论创新与实践 [ 能力认知 ] (1) 香港回归的历史意义 (2017·4) (2) 香港特区基本法原则 (2016·4) 【考题例证】 (2017· 浙江 4 月选考 ) 1997 年 6 月 30 日午夜至 7 月 1 日凌晨,香港政权交接仪式隆重举行。香港回归是中华民族发展史上的重大事件,它的重要意义是 ( ) A. 在中国国土上彻底结束了外国列强的占领 B. 中国在完成统一大业道路上迈出重要一步 C. 为安全先行的新型区域合作模式提供范例 D. 推动中国改革开放步入一个新的发展时期 香港回归属于祖国统一历程中的大事。 _ B [ 备考导向 ] 挖掘 认知 深度 “ 一国两制 ” 构想的基本内涵 感悟 核心 素养 家国情怀 —— 促进国家统一,实现民族复兴 统一始终是中华民族发展史上的主流。维护统一、反对分裂,是中华民族世世代代极为珍视的价值观、民族魂。实现祖国的完全统一,是海内外中华儿女的共同心愿,是中华民族的根本利益所在。中国共产党人始终把实现祖国的完全统一作为自己的历史使命,为此进行了长期不懈的奋斗。香港、澳门顺利回归祖国,是祖国统一大业进程中的重要里程碑,是中国共产党对于中华民族的历史性贡献。 考向 3 屹立于世界民族之林 —— 新中国的外交 [ 能力认知 ] (1) 万隆会议及万隆精神 (2018·11) (2) 上合组织的特点 (2018·4) (3) 万隆会议 (2017·11) (4) 亚非会议的背景 (2017·4) (5)70 年代外交成就排序 (2016·4) 【考题例证】 (2018· 浙江 11 月选考 ) 1954 年,毛泽东会见尼赫鲁,阐述了中印等国拥有的共同点:都曾遭受过帝国主义、殖民主义的侵略和压迫。他主张平等互利,共同努力防止战争,争取持久的和平。毛泽东阐述的这个 “ 共同点 ” 及其谈话精神,在后来的一次国际会议上得到了体现。会议形成的共识被誉为 ( ) A. “ 不结盟 ” B. “ 万隆精神 ” C. “ 单极 — 多极化 ” D. “ 日内瓦精神 ” 理解材料强调中印 “ 共同点 ” 及平等互利精神。 _ B [ 备考导向 ] 转换 思维 视角 中美关系正常化的影响 (1) 对中国而言,提高了中国的国际地位,打破了外交的僵局,出现了同中国建交的热潮,对社会的安定和经济的发展有重大意义。 (2) 对美国而言,对苏联起到了战略威慑作用,促进了美国的战略调整和收缩。 (3) 对世界而言,有利于世界局势的缓和及世界的和平、发展。 (4) 对中日而言,直接推动了中日关系的发展。 挖掘 认知 深度 新中国外交的基本特点 (1) 独立自主是我国外交政策的基本立场和原则。 (2) 维护我国的独立和主权,促进世界和平与发展,是我国外交政策的基本目标。 (3) 和平共处五项原则是我国对外关系的基本准则。 (4) 加强同第三世界国家的团结与合作,是我国对外关系的基本立足点。 (5) 坚持对外开放,加强国际交往,是我国的基本国策。 感悟 核心 素养 家国情怀 —— 和平共处五项原则根植于中国的优秀传统文化 和平共处五项原则根植于中国优秀文化遗产的沃土中。它谋求各国的和平共处,争取各个主权国家的和谐共存状态,体现了中国 “ 和 ” 文化中的 “ 和而不同 ” 思想。 【典例 1 】 (2018· 浙江 4 月选考 ) 发展社会主义民主政治 , 题目考查主旨 是建设中国特色 解题关键:准确识记会议内容 成果。该成果的核心内容是 ( ) 社会主义的重要目标。 1999 年 3 月 , 全国人大九届二次会议 是这次会议的重要 通过的宪法修正案, A. 以 根本大法 形式确定建设社会主义法治国家的治国方略 必须是全国人民代表大会才有的职权 B. 强调国家的根本任务是集中力量进行 社会主义现代化建设 十一届三中全会内容 C. 提出了 中国共产党人 1980 年开始 D. 1980 年《党和国家领导制度的改革》 设立经济特区 , 对建设社会主义民主政治的初步构想 实行特殊的经济政策和经济管理体制 抓题眼 准确识记 1999 年全国人大九届二次会议内容。 析错因 “ 时空 ” 识记与概念理解错乱。 _ A 处理中印两国关系的原则 。 ” 即和平共处五项原则的提出 现在,印度支那战争同样应该停止 ” 。 周恩来指出:中国政府 “ 对于目前正在它的邻邦进行的战争和战争扩大的危险,不能不加以密切的注意。中国人民认为:朝鲜战争停止了, 周恩来指出, 【典例 2 】 (2019· 浙江 4 月选考 ) 阅读材料,回答问题。 (10 分 ) 材料一 中印两国的谈判在 可判断这是日内瓦会议时的发言 关键时间判断信息 (1953 年 )12 月的最后一天 , 开始了。周恩来说道: “ 中印两国的关系会一天一天地好起来。某些成熟的、悬而未决的问题一定会顺利地解决的。新中国成立后就确立了 亚非国家 要从解除殖民主义痛苦和灾难中 找共同基础,而非互相疑虑和恐惧 , 互相排斥和对立。 亚非会议公报 万隆会议、 “ 求同存异 ” 和平是相互依靠的, 自决的权利必须为一切人民所享有,自由和独立必须尽可能不迟延地给予现在仍旧是附属地人民的人们 。 ” “ 自决 ” 权力; “ 自由和独立 ” —— 摘自裴坚章《中华人民共和国外交史》 (1949—1956) 等 指出: “ 自由和 材料二 20 世纪 80 年代 , 邓小平指出: “ 过去有一段时间,针对苏联霸权主义的威胁,我们搞了 ‘ 一条线 ’ 的战略,就是从日本到欧洲一直到美国这样的 ‘ 一 条线 ’ 。 现在我们改变了这个战略。 ” 这一改变的突出特点就是 这个重要转变对中国内政、外交的发 展都具有重大的意义。第一,使中国能够真正把重点转到经济建设上来。第二,使中国独立自主的和平外交政策特点更加鲜明。 —— 摘自孙大力等《中华人民共和国发展史》 ( 第 4 卷 ) “ 一条线 ” 的内涵 不再强调与美国结成共同抗苏的战略关系,但同时也并非重建中苏同盟 。 新时期的 “ 不结盟 ” 外交 (1) 根据材料一和所学知识,简述 共和国初期外交工作 即建国初期的外交成效 所取得的成效,指出亚非 “ 各国人民有权自主选择 ……” 答案基本来源于教材基础知识 指出材料二中 “ 一条线 ” 的战略下, 20 世纪 70 年代中国外交取得 突破的主要表现。新时期中国外交政策的转变,推动了对外开放格局的形成,请 此处 “ 此 ” 指对外开放格局 会议公报对 各自国家制度和生活方式所表明的立场 。 (5 分 ) (2) 结合所学 , 对此加以概括 。 (5 分 ) (1) 成效:以和平共处五项原则处理国际关系,产生广泛影响;促成 “ 日内瓦协议 ” ,缓和紧张局势;提出 “ 求同存异 ” 方针,受到广泛赞扬和拥护 。 立场:一切国家都应有权按照联合国宪章的宗旨和原则进行自由选择 。 (2) 表现:重返联合国,中美关系解冻,中日邦交正常化 。 格局:经济特区 — 沿海开放城市 — 沿海经济开放区 — 内地;多层次、有重点、点面结合 。 评分细则 (1) 其他参考答案:提出和平共处五项原则;参加日内瓦会议 …… ;参加万隆会议 …… 等酌情赋分。 (2) 体现各国人民自主选择适合自己的国家制度和生活方式等,酌情赋分。 (3) 第一问每点 2 分, 增分策略 (1) 识记点不失分:如建国初期的外交工作成就和 70 年代外交突破表现。 (2) 概括点少失分:如指出 …… 立场及概括对外开放格局。 失分析因 (1) 识记不清楚或不全面。 (2) 脱离史料信息,仅以所学知识为依据,使答案文字缺少针对性、有效性。查看更多