- 2021-05-23 发布 |

- 37.5 KB |

- 13页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2020届一轮复习通用版专题2-5全球气候变化(练习)-2020年领军高考地理一轮复习作业

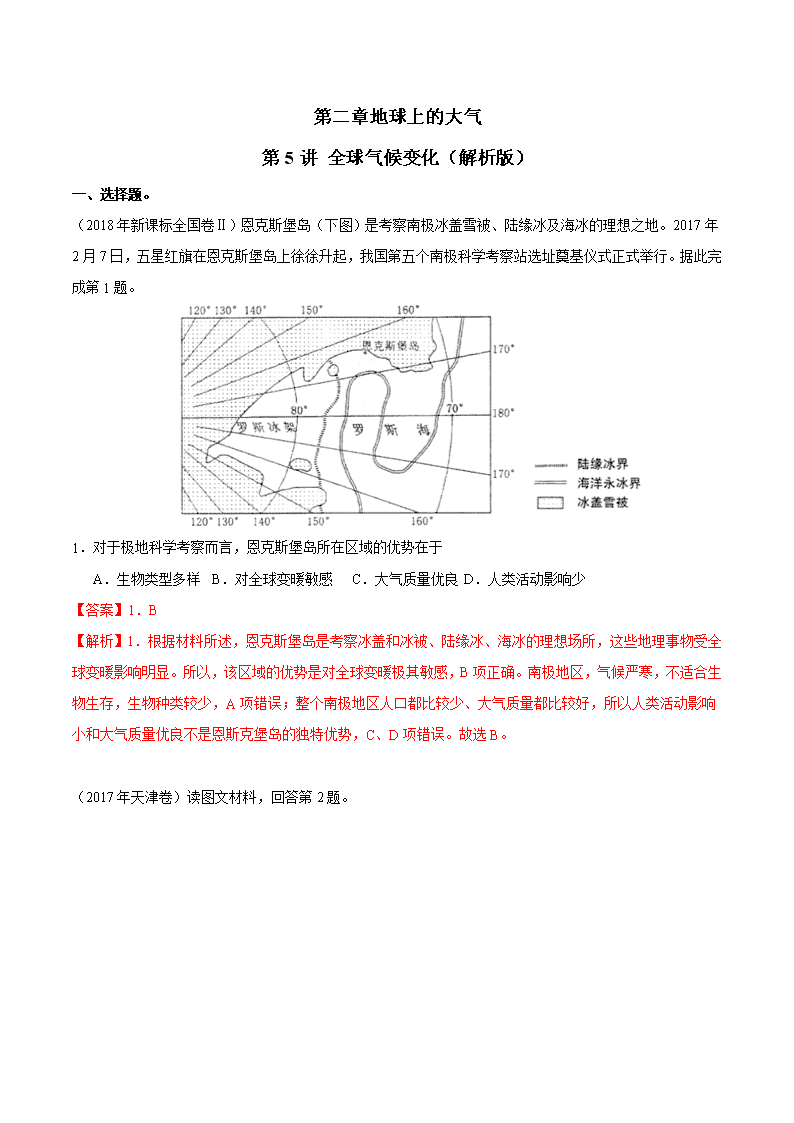

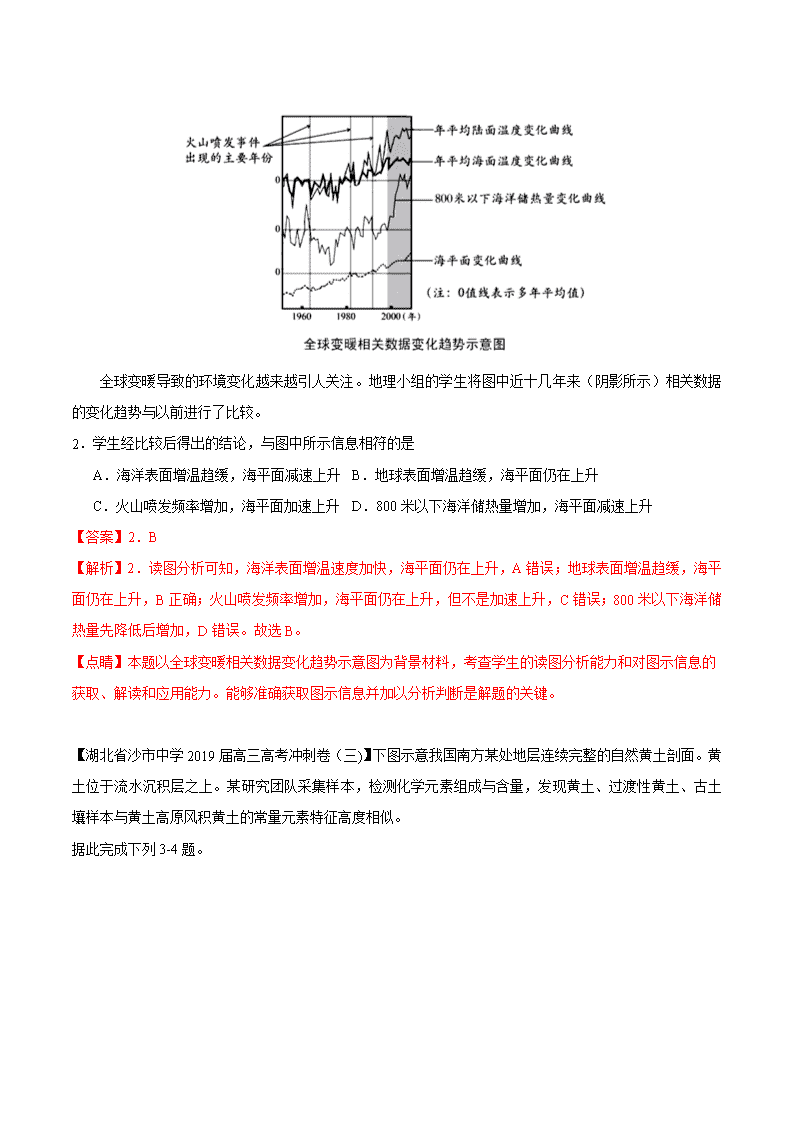

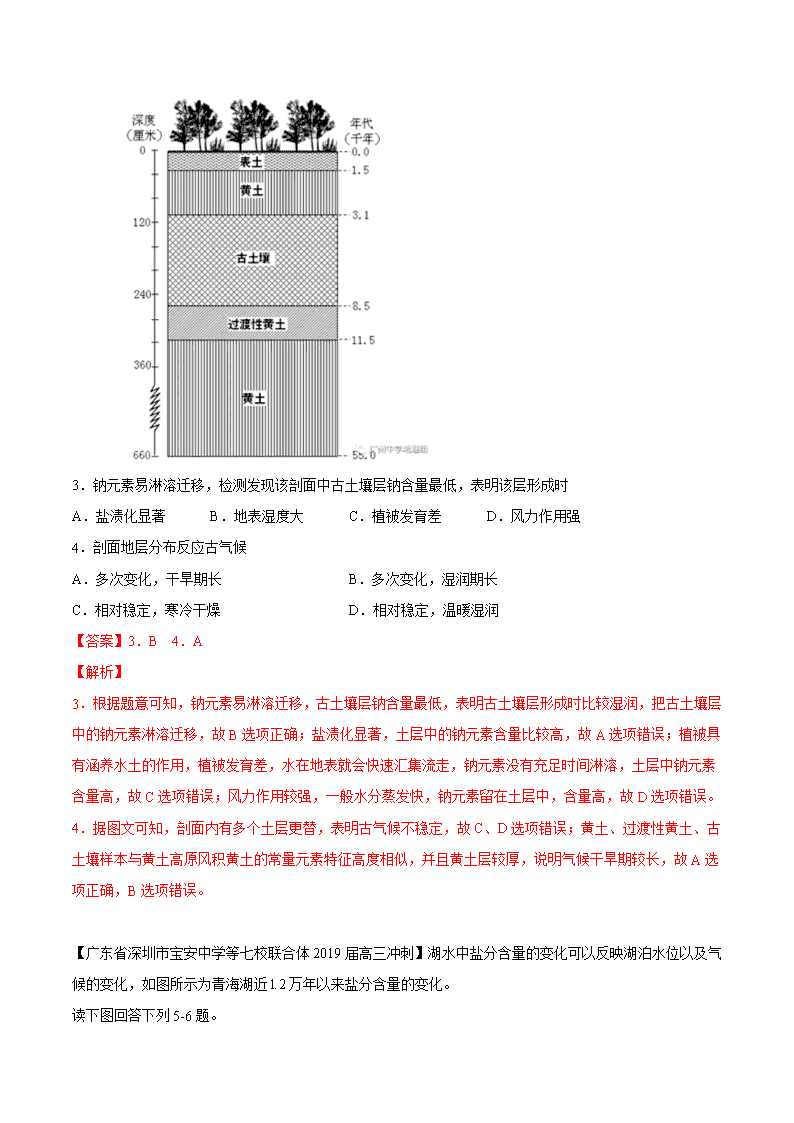

第二章地球上的大气 第5讲 全球气候变化(解析版) 一、选择题。 (2018年新课标全国卷Ⅱ)恩克斯堡岛(下图)是考察南极冰盖雪被、陆缘冰及海冰的理想之地。2017年2月7日,五星红旗在恩克斯堡岛上徐徐升起,我国第五个南极科学考察站选址奠基仪式正式举行。据此完成第1题。 1.对于极地科学考察而言,恩克斯堡岛所在区域的优势在于 A.生物类型多样 B.对全球变暖敏感 C.大气质量优良 D.人类活动影响少 【答案】1.B 【解析】1.根据材料所述,恩克斯堡岛是考察冰盖和冰被、陆缘冰、海冰的理想场所,这些地理事物受全球变暖影响明显。所以,该区域的优势是对全球变暖极其敏感,B项正确。南极地区,气候严寒,不适合生物生存,生物种类较少,A项错误;整个南极地区人口都比较少、大气质量都比较好,所以人类活动影响小和大气质量优良不是恩斯克堡岛的独特优势,C、D项错误。故选B。 (2017年天津卷)读图文材料,回答第2题。 全球变暖导致的环境变化越来越引人关注。地理小组的学生将图中近十几年来(阴影所示)相关数据的变化趋势与以前进行了比较。 2.学生经比较后得出的结论,与图中所示信息相符的是 A.海洋表面增温趋缓,海平面减速上升 B.地球表面增温趋缓,海平面仍在上升 C.火山喷发频率增加,海平面加速上升 D.800米以下海洋储热量增加,海平面减速上升 【答案】2.B 【解析】2.读图分析可知,海洋表面增温速度加快,海平面仍在上升,A错误;地球表面增温趋缓,海平面仍在上升,B正确;火山喷发频率增加,海平面仍在上升,但不是加速上升,C错误;800米以下海洋储热量先降低后增加,D错误。故选B。 【点睛】本题以全球变暖相关数据变化趋势示意图为背景材料,考查学生的读图分析能力和对图示信息的获取、解读和应用能力。能够准确获取图示信息并加以分析判断是解题的关键。 【湖北省沙市中学2019届高三高考冲刺卷(三)】下图示意我国南方某处地层连续完整的自然黄土剖面。黄土位于流水沉积层之上。某研究团队采集样本,检测化学元素组成与含量,发现黄土、过渡性黄土、古土壤样本与黄土高原风积黄土的常量元素特征高度相似。 据此完成下列3-4题。 3.钠元素易淋溶迁移,检测发现该剖面中古土壤层钠含量最低,表明该层形成时 A.盐渍化显著 B.地表湿度大 C.植被发育差 D.风力作用强 4.剖面地层分布反应古气候 A.多次变化,干旱期长 B.多次变化,湿润期长 C.相对稳定,寒冷干燥 D.相对稳定,温暖湿润 【答案】3.B 4.A 【解析】 3.根据题意可知,钠元素易淋溶迁移,古土壤层钠含量最低,表明古土壤层形成时比较湿润,把古土壤层中的钠元素淋溶迁移,故B选项正确;盐渍化显著,土层中的钠元素含量比较高,故A选项错误;植被具有涵养水土的作用,植被发育差,水在地表就会快速汇集流走,钠元素没有充足时间淋溶,土层中钠元素含量高,故C选项错误;风力作用较强,一般水分蒸发快,钠元素留在土层中,含量高,故D选项错误。 4.据图文可知,剖面内有多个土层更替,表明古气候不稳定,故C、D选项错误;黄土、过渡性黄土、古土壤样本与黄土高原风积黄土的常量元素特征高度相似,并且黄土层较厚,说明气候干旱期较长,故A选项正确,B选项错误。 【广东省深圳市宝安中学等七校联合体2019届高三冲刺】湖水中盐分含量的变化可以反映湖泊水位以及气候的变化,如图所示为青海湖近l.2万年以来盐分含量的变化。 读下图回答下列5-6题。 5.距今2000年以来,青海湖的气候变化趋势是 A.变暖变干为主 B.变冷变干为主 C.变暖变湿为主 D.变冷变湿为主 6.青海湖近1.2万年来,最低水位出现的时间距今约 A.3900年 B.6500年 C.8100年 D.1万年 【答案】5.A 6.C 【解析】 5.读青海湖近1.2万年以来盐分含量变化图,总体含盐量呈波动升高趋势,则应当是降水减少,蒸发加剧,为变暖变干为主,故选A。 6.读图可知,青海湖盐度最高年份距今约8100年,该年降水少,气温高,蒸发强烈,所以出现最低水位,故选C。 【广东省2019届高三六校第三次联考】冰川是西北干旱地区河流补给的重要来源,近几十年来,受气候变化影响,西北内陆河冰川面积有明显变化并对流域水资源产生重大影响。 读下图完成下面7-8题。 7.关于 1989-2013 年间祁连山区苏干湖流域冰川面积-气温、降水变化关系的叙述正确的是 A.期间冰川面积呈持续缩减的趋势 B.冰川面积与冰川覆盖区 7-8 月平均气温变化趋势呈明显的正相关 C.冰川面积与冰川覆盖区降水量变化趋势呈明显的正相关 D.冰川覆盖区气温变化是是冰川面积变化的主要原因 8.苏干湖水源主要来附近山区的冰川融水和雨水,有资料表明1989-2000年间的苏干湖面积由从86km2 增加到105km2。导致湖泊面积增加最可能的原因是 A.气温较低,蒸发较弱,降水量多于蒸发量 B.气温快速回升,冰川融化加速,融水补给增加 C.流域内降水增加 D.冰川融水增加和降水的增多双因子的叠加 【答案】7.D 8.B 【解析】 7.读图可知,1989-2013年间冰川面积总体呈波状减少,而不是持续缩减,A错。冰川面积与冰川覆盖区 7-8 月平均气温变化趋势部分时段为正相关,部分时段为负相关,B错。冰川面积与冰川覆盖区降水量变化趋势无明显相关性,C错。7-8月气温总体呈上升趋势,而冰川面积总体为缩减趋势,是由于气温升高,融化量增大,导致面积缩减,所以冰川覆盖区气温变化是是冰川面积变化的主要原因,D对。故选D。 8.苏干湖水源主要来自冰川融水和雨水,该时间段降水量减少,气温升高,蒸发量增加,A错。气温升高,冰川融化,融水补给增加,冰川面积减少,B对。流域内降水总体呈减少趋势,CD错。故选B。 【四川省乐山市高中2019届高三第三次调查研究考试】有学者通过对西北地区21个代表站点月平均气温扣降水量资料的统计,分析近50年西北干旱区的气候演变规律,提出了西北气候由暖干型开始向暖湿型转变的观点。下表示意依据气温及降水统计数据得出的西北地区气温和降水距平变化。据此完成下面9-11题。 9.西北地区增温趋势明显的两个季节是 A.春、秋季 B.秋、冬季 C.夏、秋季 D.春、冬季 10.西北地区降水量增加主要时期及该时期降水量增加最快的季节分别是 A.1980-2000年 春季 B.1990-2000年春季 C.1980-2000年夏季 D.19902000年夏季 11.下列对西北地区变暖变湿趋势影响描述,不可信的是 A.冬小麦返青提早、抽穗期提前、成熟期提前 B.加剧病虫害的流行 C.冬季降水量增多,对土壤保墒和作物越冬有利 D.冬季气温升高,牧区雪灾减少,利于牲畜安全越冬 【答案】9.B 10.C 11.D 【解析】 考查气候变化及其影响。 9.根据表中西北地区气温距平变化统计数据可知,距平值为正,说明平均气温上升。表中春季1991年后才有明显增温,夏季温度波动变化,秋季1971年后持续增温,冬季1981年后持续增温且增温幅度大。故西北地区增温趋势明显的两个季节是秋、冬季节,B正确,故选B。 10.根据表中西北地区降水距平变化统计数据可知,距平值为正,说明平均降水增加,数值变化越大,说明增加最快。故西北地区降水量增加主要时期及该时期降水量增加最快的季节分别是1980-2000年的夏季,C正确,故选C。 11.西北地区变暖变湿,会使冬小麦返青提早、抽穗期提前、成熟期提前,A可信;加剧病虫害的流行,B可信;冬季降水量增多,对土壤保墒和作物越冬有利,C可信;冬季气温升高,湿度增大,牧区降雪增多,雪灾增多,不利于牲畜安全越冬,D正确。故选D。 【河北省唐山市2019届高三第二次模拟】下图是中国科学院西北生态环境资源研究院冻土工程国家重点实脸室模拟的黄河源区多年冻土的退化过程示意图,读下图完成下列12-13题。 12.与图中显示信息相符的推断 A.多年冻土厚度加大 B.多年冻土上限抬升 C.多年冻土面积缩小 D.多年冻土下限下降 13.多年冻土的变化趋势持续将导致黄河源区占主导地位的高寒草甸 A.土壤肥力提高 B.草地干化加重 C.水源更加充足 D.物种变得丰富 【答案】12.C 13.B 【解析】本题以冻土的变化考查全球变暖的影响。 12.图中显示多年冻土上限下降,多年冻土下限上升,所以多年冻土厚度变小,所以ABD错误。根据前面的分析,推断与全球变暖有关,继而可推测,多年冻土面积可能会缩小。故D正确。 13.多年冻土的变化趋势持续,即全球不断变暖,土壤微生物活动将更加活跃,有机质被更多的分解,土壤肥力会下降。故A错。随着全球变暖,蒸发更加旺盛,土地中水分含量会更小,草地干化会加重。故B正确。全球持续变暖,最终将导致冰川融化量减少,水源减少,故C错误。随着气温的改变,其他自然因素也会随之改变,原来的生态环境也会变化,有些物种可能难以适应新的变化而迁徙或者灭绝,所以物种可能会减少。故D错误。 【湖南省怀化市2019届高三4月第二次模拟】下图为公元900年-1980年中国东部地区冬半年气温与现代均温距平变化图。读图回答第14题。 图中①②③④四个时期的气温,史料记载与之不符的是 A.①—一(江西九江)“大江冰合,可胜重载” B.②一一“苎麻本南方之物……近岁以来苎麻艺于河南” C.③一一“十二月太湖冰,舟楫不通者逾月” D.④一一《绍兴府志》“合郡大雪寒,运河冰合” 【答案】14.A 【解析】本题考查全球气候变化。 从图中气温变化情况判读,①时期较现代偏暖,九江位于南方地区,故不可能出现“大江冰合”的情况,所以①错,不符合,其余选项均与图中温度趋势符合。A正确。 【吉林省吉林市2019届高三第三次调研测试】2019年1月以来,吉林省少雨雪,几乎无积雪覆盖,且出现最暖1月。全省平均气温为-11.3℃,较常年高4.3℃,居历史同期高温第1位。下表为2019年1月吉林省各州市平均气温、距常年平均值及高温排位。 据此完成下面15-16题。 15.据表可知 A.1月份各市州气温最低值出现在白山-13.2℃ B.吉林省各市州平均气温较常年低3.0~5.2℃ C.长春、松原、白城、四平、延边突破历史同期高温极值 D.吉林市平均气温为-11.8℃,在各州、市中距平均值最高,居历史同期高温的第1位 16.随着全球气候的不断变暖,吉林省某些地区矮小灌木的冻害反而不断加剧,原因可能是 A.蒸腾加剧 B.低温更低 C.太阳辐射减弱 D.降雪减少、雪期推后 【答案】15.D 16.D 【解析】 本题考查全球气候变暖及其影响. 15.据表格可知,1月份各市州平均气温最低值出现在白山-13.2℃,吉林省各市州平均气温较常年高3.0~5.2℃,吉林、松原、白城、四平、延边突破历史同期高温极值,故选D。 16.由于全球变暖,吉林省各地区降雪减少且雪期推后、缩短,会导致积雪对植被的保护作用下降,冻害加剧。D正确。 反照率指对某表面而言的总的反射辐射通量与入射辐射通量之比,地表反照率是反映地表对太阳短波辐射反射特性的物理参量。下图为1980—2012年格陵兰地区7月地表反照率距平曲线图。读图完成下列17-18题。 17.“格陵兰反照率变化”出现明显的波动下降趋势,其形成原因主要有( ) ①全球气候变暖 ②全球气候变冷 ③冰川面积扩大 ④冰川融化加剧 A.①② B.①③ C.①④ D.②④ 18.分析“格陵兰反照率变化”可知,气候变化对西伯利亚地区的影响有( ) ①可以大面积种植热带作物 ②森林带分布范围向南移动 ③高山上林带上限位置上升 ④北部海岸线位置向南退缩 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 【答案】17.C 18.D 【解析】 17.本题主要考查全球气候变暖的影响。“格陵兰反照率变化”出现明显的波动下降趋势,其形成原因主要由于全球变暖,格陵兰地区的冰川消融加快,地表冰雪减少,反射率下降,因此①④正确,故答案选C项。 18.本题主要考查全球气候变暖的影响。西伯利亚地区为高纬地区,全球变暖导致这里的热量条件方式变化,森林带分布范围向北扩展,但是还不能大面积种植热带作物,①②错误;全球气候变暖,高山上林带上限位置上升,③对;北部因北冰洋极冰的融化,海平面上升及陆上融雪量激增后导致入海水量上涨都导致海岸线位置向南退缩,④对。因此③④正确,故答案选D项。 【安徽省皖江名校联盟2019届高三第二次联考地理试卷】某科研团队探究气候变化对图示区域海岸线变迁的影响,其结果如下图,图中a、b、c代表的温度值相同,它们依次对应Ⅰ类气条件下的海岸线、现代海岸线和Ⅱ类气条件下的海岸线。 据此完成列19-21题 19.该地最可能位于 A.北美洲 B.南美洲 C.大洋洲 D.非洲 20.图中M地区山脉 A.东侧水能超过西侧 B.东侧为商品谷物农业 C.西侧基带为落叶林 D.同一海拔西侧气温高于东侧 21.从自然角度看,建水产养殖场最佳的是 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】19.B 20.C 21.A 【解析】 19.图中a、b、c依次对应Ⅰ类气条件下的海岸线、现代海岸线和Ⅱ类气条件下的海岸线。气候变暖,海平面上升,海岸线向内陆退缩,反之海岸线向海洋延伸。所以,I类气候的气温较低,Ⅱ类气候的气温较高。它们代表的温度值相同, a等温线对应I类气候,所在的纬度较低,c等温线对应Ⅱ类气候,所在的纬度较高,图示位于南半球,A错。图示区域纬度是50°,位于大陆西岸,该地最可能位于南美洲,B对。大洋洲、非洲在该纬度缺少陆地,C、D错。故选B。 20.图中M地区山脉位于西风带内,东侧是背风坡,降水少,西侧是迎风坡,降水多,东侧水能低于西侧,A错。东侧气候干旱,为畜牧灌溉农业,B错。西侧为温带海洋性气候,基带为落叶林,C对。受焚风效应影响,同一海拔西侧气温低于东侧,D错。故选C。 21.从自然角度看,甲处不同气候条件下海岸线间距较大,说明水域较浅。甲处是海湾,水流较慢,建水产养殖场最佳的是甲,A对。乙、丙处不同条件下海岸线间距小,说明水域较深,不是海湾,风浪大,B、C错。丁处海岸线间距最小,海底坡度最陡,水域最深,D错。故选A。 【点睛】 气候变暖,海平面上升,海岸线向内陆退缩,反之海岸线向海洋延伸。A对应的I类气候的气温较低,c对应的Ⅱ类气候的气温较高。它们代表的温度值相同, a等温线所在的纬度较低,c等温线所在的纬度较高,图示位于南半球。 【山东师范大学附属中学2019届高三第四次模拟】新研究发现,鸟粪可以降低北极的气温。每年迁徙至北极地区的鸟类产生的鸟粪被微生物分解后,会释放约4万公吨的氨,氨与海水浪花喷洒出的硫酸盐及水分子混合后,形成大量悬浮在空气中的尘埃颗粒。这些尘埃颗粒物不仅集中在鸟群附近,在整个北极均有分布。左图示意大气受热过程,右图示意北极地区海鸟。 据此完成下列22-23题。 22.鸟粪对北极地区气温的影响主要环节是 A.①增强 B.②增强 C.③增强 D.④增强 23.该影响最明显的季节是 A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季 【答案】22.A 23.B 【解析】 22.据材料可知,鸟粪被微生物分解后,会释放出氨,氨与海水浪花喷洒出的硫酸盐及水分子混合后,形成大量悬浮在空气中的尘埃颗粒,这些颗粒会增强大气的削弱作用,使得到达地面的太阳辐射量减少,从而降低北极的气温,故A项正确。 23.夏季气温较高,微生物数量较多,鸟粪被微生物分解的量较多,形成悬浮在空气中的尘埃颗粒较多,对降温影响最明显,故B项正确。 24.【陕西省宝鸡中学2019届高三年级第一次模拟】阅读图文材料,完成下列问题。 材料一 哈得孙湾位于加拿大东北部,是一个近乎封闭的内陆浅海湾,面积约120万km2。资料表明,海水盐度与冰点温度相反。哈得孙湾的冰封期比同纬度其他海区更长,海湾内的海水10月就开始结冰,直到次年8~9月海冰才能消融,全水域几乎终年都有冰群存在。下图为哈得孙湾示意图。 材料二 北极熊是极地的标志性生物。哈得孙湾地区生活着上千只北极熊,它们大多数时候以海冰为平台捕捉海豹作为主食,海冰消融时偶尔到陆地采食一些植物的果实充饥。与其他地区的北极熊相比,这里的北极熊体型更健壮。下图为某摄影爱好者在哈得孙湾拍摄到的照片——“红花碧草间,两只北极熊在玩耍打闹”。 材料三 海冰是北极熊觅食和生活的重要平台,也是北极熊休养生息之地。研究发现,处于饥饿状态的北极熊因能量积蓄不足,往往难以生育。在过去的20年里,哈得孙湾的北极熊数量下降了约1/4。 (1)分析哈得孙湾开始结冰的时间比同纬度其他海区更早的原因。 (2)根据材料二,判断该摄影爱好者拍摄的时间(季节)并说明理由。 (3)结合材料三,推测哈得孙湾地区北极熊数量减少的主要自然原因。 【答案】(1)海湾深入内陆,水浅,冬季海水降温更快;多条河流汇入,海水盐度比同纬度其他海区低,冰点温度更高,更易结冰;海湾比较封闭,与较温暖的外海海水交换少。 (2)北半球夏季(或8-9月)。图片显示哈德孙湾沿岸地区无冰雪覆盖,地表植物生长较好,说明此时气温较高;北极熊出现在陆地,推测此时气温较高,海冰可能已完全消融,北极熊到陆地觅食。 (3)全球气候变暖,冰封期缩短,北极熊以海冰为平台捕食海豹的日期减少,食物缺乏导致生育困难;全球变暖 ,海冰面积减少导致北极熊栖息地减少;北极熊因不能适应气候变暖而发生变异、退化乃至灭绝。 【解析】 (1)海水结冰状况与温度、盐度和水深以及海区的封闭性等因素有关。根据图示可知,哈得孙湾是加拿大东北部近乎封闭的内陆浅海湾。水浅,冬季海水降温快,水温低;哈得孙湾相对封闭,与较温暖的外海交换不畅,水流慢,水温低;有大量淡水汇入,海水盐度比同纬度其他沿海地区低,盐度越低,冰点温度越高,容易结冰。因此哈得孙湾结冰早。 (2)图片显示哈德孙湾沿岸地区无冰雪覆盖,地表植物生长较好,说明此时气温较高;北极熊出现在陆地,推测此时气温较高,海冰可能已完全消融,北极熊到陆地觅食。因此应为北半球夏季。 (3)北极熊数量减少的自然原因主要与栖息地减少、生存环境变化、食物减少等因素相关。目前对北极熊生存构成影响的主要环境问题是全球气候变暖。 查看更多