- 2021-05-11 发布 |

- 37.5 KB |

- 9页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2019届一轮复习文言文阅读训练(全国)25

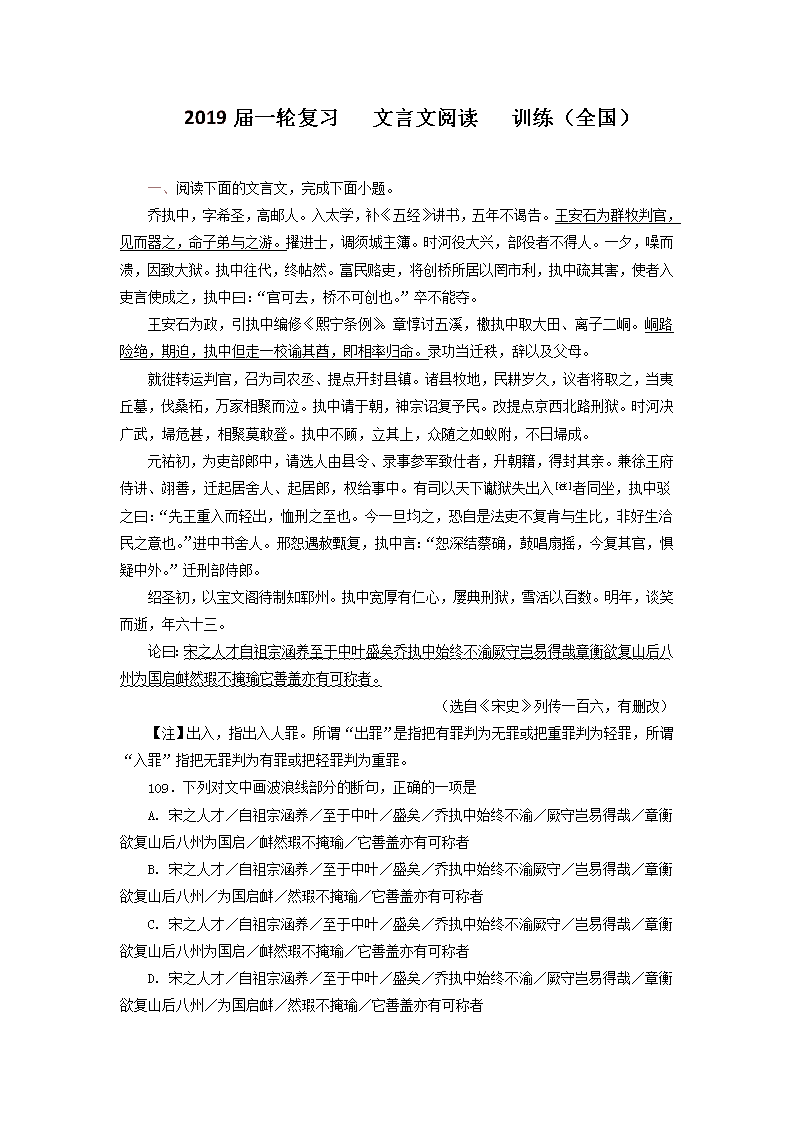

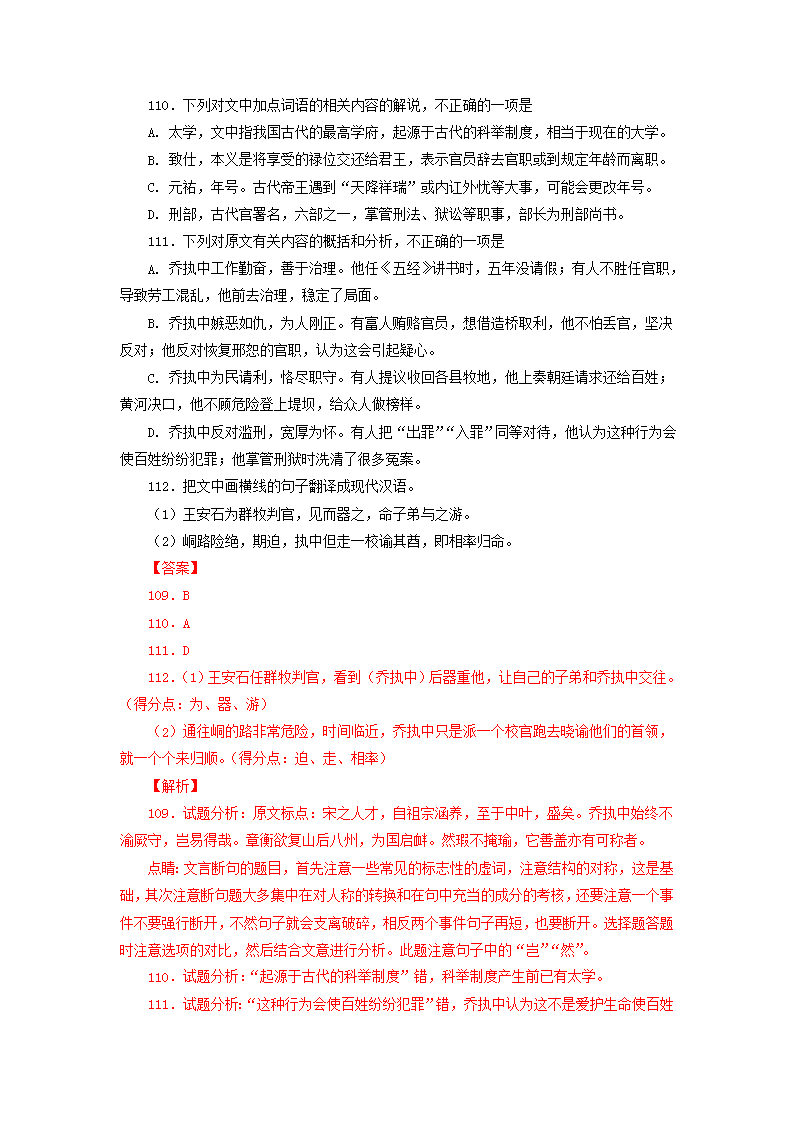

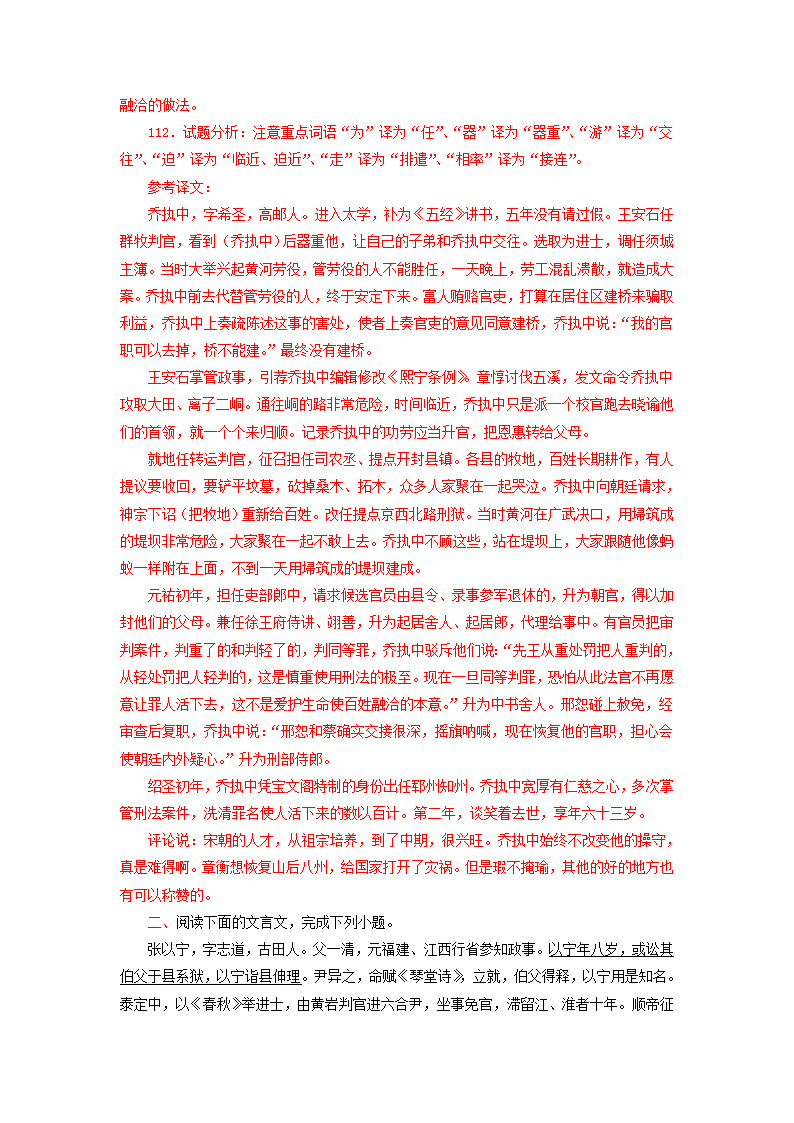

2019届一轮复习 文言文阅读 训练(全国) 一、阅读下面的文言文,完成下面小题。 乔执中,字希圣,高邮人。入太学,补《五经》讲书,五年不谒告。王安石为群牧判官,见而器之,命子弟与之游。擢进士,调须城主簿。时河役大兴,部役者不得人。一夕,噪而溃,因致大狱。执中往代,终帖然。富民赂吏,将创桥所居以罔市利,执中疏其害,使者入吏言使成之,执中曰:“官可去,桥不可创也。”卒不能夺。 王安石为政,引执中编修《熙宁条例》。章惇讨五溪,檄执中取大田、离子二峒。峒路险绝,期迫,执中但走一校谕其酋,即相率归命。录功当迁秩,辞以及父母。 就徙转运判官,召为司农丞、提点开封县镇。诸县牧地,民耕岁久,议者将取之,当夷丘墓,伐桑柘,万家相聚而泣。执中请于朝,神宗诏复予民。改提点京西北路刑狱。时河决广武,埽危甚,相聚莫敢登。执中不顾,立其上,众随之如蚁附,不日埽成。 元祐初,为吏部郎中,请选人由县令、录事参军致仕者,升朝籍,得封其亲。兼徐王府侍讲、翊善,迁起居舍人、起居郎,权给事中。有司以天下谳狱失出入[注]者同坐,执中驳之曰:“先王重入而轻出,恤刑之至也。今一旦均之,恐自是法吏不复肯与生比,非好生洽民之意也。”进中书舍人。邢恕遇赦甄复,执中言:“恕深结蔡确,鼓唱扇摇,今复其官,惧疑中外。”迁刑部侍郎。 绍圣初,以宝文阁待制知郓州。执中宽厚有仁心,屡典刑狱,雪活以百数。明年,谈笑而逝,年六十三。 论曰:宋之人才自祖宗涵养至于中叶盛矣乔执中始终不渝厥守岂易得哉章衡欲复山后八州为国启衅然瑕不掩瑜它善盖亦有可称者。 (选自《宋史》列传一百六,有删改) 【注】出入,指出入人罪。所谓“出罪”是指把有罪判为无罪或把重罪判为轻罪,所谓“入罪”指把无罪判为有罪或把轻罪判为重罪。 109.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 A. 宋之人才/自祖宗涵养/至于中叶/盛矣/乔执中始终不渝/厥守岂易得哉/章衡欲复山后八州为国启/衅然瑕不掩瑜/它善盖亦有可称者 B. 宋之人才/自祖宗涵养/至于中叶/盛矣/乔执中始终不渝厥守/岂易得哉/章衡欲复山后八州/为国启衅/然瑕不掩瑜/它善盖亦有可称者 C. 宋之人才/自祖宗涵养/至于中叶/盛矣/乔执中始终不渝厥守/岂易得哉/章衡欲复山后八州为国启/衅然瑕不掩瑜/它善盖亦有可称者 D. 宋之人才/自祖宗涵养/至于中叶/盛矣/乔执中始终不渝/厥守岂易得哉/章衡欲复山后八州/为国启衅/然瑕不掩瑜/它善盖亦有可称者 110.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是 A. 太学,文中指我国古代的最高学府,起源于古代的科举制度,相当于现在的大学。 B. 致仕,本义是将享受的禄位交还给君王,表示官员辞去官职或到规定年龄而离职。 C. 元祐,年号。古代帝王遇到“天降祥瑞”或内讧外忧等大事,可能会更改年号。 D. 刑部,古代官署名,六部之一,掌管刑法、狱讼等职事,部长为刑部尚书。 111.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 A. 乔执中工作勤奋,善于治理。他任《五经》讲书时,五年没请假;有人不胜任官职,导致劳工混乱,他前去治理,稳定了局面。 B. 乔执中嫉恶如仇,为人刚正。有富人贿赂官员,想借造桥取利,他不怕丢官,坚决反对;他反对恢复邢恕的官职,认为这会引起疑心。 C. 乔执中为民请利,恪尽职守。有人提议收回各县牧地,他上奏朝廷请求还给百姓;黄河决口,他不顾危险登上堤坝,给众人做榜样。 D. 乔执中反对滥刑,宽厚为怀。有人把“出罪”“入罪”同等对待,他认为这种行为会使百姓纷纷犯罪;他掌管刑狱时洗清了很多冤案。 112.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。 (1)王安石为群牧判官,见而器之,命子弟与之游。 (2)峒路险绝,期迫,执中但走一校谕其酋,即相率归命。 【答案】 109.B 110.A 111.D 112.(1)王安石任群牧判官,看到(乔执中)后器重他,让自己的子弟和乔执中交往。(得分点:为、器、游) (2)通往峒的路非常危险,时间临近,乔执中只是派一个校官跑去晓谕他们的首领,就一个个来归顺。(得分点:迫、走、相率) 【解析】 109.试题分析:原文标点:宋之人才,自祖宗涵养,至于中叶,盛矣。乔执中始终不渝厥守,岂易得哉。章衡欲复山后八州,为国启衅。然瑕不掩瑜,它善盖亦有可称者。 点睛:文言断句的题目,首先注意一些常见的标志性的虚词,注意结构的对称,这是基础,其次注意断句题大多集中在对人称的转换和在句中充当的成分的考核,还要注意一个事件不要强行断开,不然句子就会支离破碎,相反两个事件句子再短,也要断开。选择题答题时注意选项的对比,然后结合文意进行分析。此题注意句子中的“岂”“然”。 110.试题分析:“起源于古代的科举制度”错,科举制度产生前已有太学。 111.试题分析:“这种行为会使百姓纷纷犯罪” 错,乔执中认为这不是爱护生命使百姓融洽的做法。 112.试题分析:注意重点词语“为”译为“任”、“器”译为“器重”、“游”译为“交往”、“迫”译为“临近、迫近”、“走”译为“排遣”、“相率”译为“接连”。 参考译文: 乔执中,字希圣,高邮人。进入太学,补为《五经》讲书,五年没有请过假。王安石任群牧判官,看到(乔执中)后器重他,让自己的子弟和乔执中交往。选取为进士,调任须城主簿。当时大举兴起黄河劳役,管劳役的人不能胜任,一天晚上,劳工混乱溃散,就造成大案。乔执中前去代替管劳役的人,终于安定下来。富人贿赂官吏,打算在居住区建桥来骗取利益,乔执中上奏疏陈述这事的害处,使者上奏官吏的意见同意建桥,乔执中说:“我的官职可以去掉,桥不能建。”最终没有建桥。 王安石掌管政事,引荐乔执中编辑修改《熙宁条例》。章惇讨伐五溪,发文命令乔执中攻取大田、离子二峒。通往峒的路非常危险,时间临近,乔执中只是派一个校官跑去晓谕他们的首领,就一个个来归顺。记录乔执中的功劳应当升官,把恩惠转给父母。 就地任转运判官,征召担任司农丞、提点开封县镇。各县的牧地,百姓长期耕作,有人提议要收回,要铲平坟墓,砍掉桑木、拓木,众多人家聚在一起哭泣。乔执中向朝廷请求,神宗下诏(把牧地)重新给百姓。改任提点京西北路刑狱。当时黄河在广武决口,用埽筑成的堤坝非常危险,大家聚在一起不敢上去。乔执中不顾这些,站在堤坝上,大家跟随他像蚂蚁一样附在上面,不到一天用埽筑成的堤坝建成。 元祐初年,担任吏部郎中,请求候选官员由县令、录事参军退休的,升为朝官,得以加封他们的父母。兼任徐王府侍讲、翊善,升为起居舍人、起居郎,代理给事中。有官员把审判案件,判重了的和判轻了的,判同等罪,乔执中驳斥他们说:“先王从重处罚把人重判的,从轻处罚把人轻判的,这是慎重使用刑法的极至。现在一旦同等判罪,恐怕从此法官不再愿意让罪人活下去,这不是爱护生命使百姓融洽的本意。”升为中书舍人。邢恕碰上赦免,经审查后复职,乔执中说:“邢恕和蔡确实交接很深,摇旗呐喊,现在恢复他的官职,担心会使朝廷内外疑心。”升为刑部侍郎。 绍圣初年,乔执中凭宝文阁特制的身份出任郓州知州。乔执中宽厚有仁慈之心,多次掌管刑法案件,洗清罪名使人活下来的数以百计。第二年,谈笑着去世,享年六十三岁。 评论说:宋朝的人才,从祖宗培养,到了中期,很兴旺。乔执中始终不改变他的操守,真是难得啊。章衡想恢复山后八州,给国家打开了灾祸。但是瑕不掩瑜,其他的好的地方也有可以称赞的。 二、阅读下面的文言文,完成下列小题。 张以宁,字志道,古田人。父一清,元福建、江西行省参知政事。以宁年八岁,或讼其伯父于县系狱,以宁诣县伸理 。尹异之,命赋《琴堂诗》,立就,伯父得释,以宁用是知名。泰定中,以《春秋》举进士,由黄岩判官进六合尹,坐事免官,滞留江、淮者十年。顺帝征为国子助教,累至翰林侍读学士,知制诰。在朝宿儒虞集、欧阳元、揭傒斯、黄溍之属相继物故,以宁有俊才,博学强记,擅名于时,人呼“小张学士”。明师取元都,与危素等皆赴京,奏对称旨,复授侍讲学士,特被宠遇。帝尝登钟山,以宁与朱升、秦裕伯等扈从拥翠亭,给笔札赋诗。 洪武二年秋,奉使安南,封其主陈日煃为国王,御制诗一章遣之。甫抵境而日煃卒国人乞以印诏授其世子以宁不听留居洱江上谕世子告哀于朝且请袭爵既得令俟后使者林唐臣至然后入境将事。事竣,教世子服三年丧,令其国人效中国行顿首稽首礼。天子闻而嘉之,赐玺书,比诸陆贾、马援,再赐御制诗八章。及还,道卒,诏有司归其柩,所在致祭。 以宁为人洁清,不营财产,奉使往还,襆被外无他物。本以《春秋》致高第,故所学尤专《春秋》,多所自得,撰《胡传辨疑》最辨博,惟《春王正月考》未就,寓安南逾半岁,始卒业。元故官来京者,素及以宁名尤重。素长于史,以宁长于经。素宋、元史稿俱失传,而以宁《春秋》学遂行。门人石光霁,字仲濂,泰州人。读书五行俱下,洪武十三年,以明经举,授国子学正,进博士,作《春秋钩玄》,能传以宁之学。 (节选自《明史张以宁传》) 113.下列对文中画线部分的断句,正确的一项是( ) A. 甫抵境/而日煃卒/国人乞以印诏授其世子/以宁不听留/居洱江上/谕世子告哀于朝/且请袭爵既得/令俟后使者林唐臣至/然后入境将事 B. 甫抵境/而日煃卒/国人乞以印诏授其/世子以宁不听/留居洱江/上谕世子告哀于朝/且请袭爵/既得令/俟后使者林唐臣至/然后入境将事 C. 甫抵境/而日煃卒国/人乞以印诏授其世子/以宁不听/留居洱江上/谕世子告哀/于朝且请袭爵/既得令/俟后使者林唐臣至然/后入境将事 D. 甫抵境/而日煃卒/国人乞以印诏授其世子/以宁不听/留居洱江上/谕世子告哀于朝/且请袭爵/既得令/俟后使者林唐臣至/然后入境将事 114.下列对文中相关文化常识的解说,不正确的一项是( ) A. 《春秋》是儒家典籍“五经”之一,我国第一部国别体史书,记载了从鲁隐公元年到鲁哀公十四年的历史。 B. “三年丧”是古代丧服中的一种。臣为君、子为父、妻为夫等要服丧三年,这是封建社会的基本丧制。 C. “玺”指印章,秦以后为皇帝专用;“玺书”是指古代用印章封记的文书,秦以后专指皇帝的诏书。 D. 古代设官分职,各有专司,所以称为“有司”;“有司”指主管某部门的官吏,也泛指官吏。 115.下列对文章的分析和概括,不正确的一项是( ) A. 张以宁富有才能,名声传扬一时。他八岁时为伯父之事进县衙,奉县尹之命赋《琴堂诗》救出伯父而出名;元顺帝时因有杰出之才,知识广博、记忆力强而在当时享有盛名。 B. 张以宁历经两朝,官场几番浮沉。他在元朝考取进士,担任过黄岩州判官、六合县县尹,因事免官后再任国子助教和翰林院侍读学士;明朝时又被任命为侍讲学士。 C. 张以宁奉命出使,深受天子赏识。进入安南国后,该国发生不测之事,他因处事得体而受到明太祖嘉奖;他在返回途中不幸去世,明太祖下诏让主管官员为他举行祭奠仪式。 D. 张以宁廉洁清正,学问研究专一。他不谋求财物,为官上任时只携带简单的生活用品;在学术上只专攻《春秋》,并写下《胡传辨疑》《春王正月考》两部研究专著。 116.把文中划横线的句子翻译成现代汉语。 (1)以宁年八岁,或讼其伯父于县系狱,以宁诣县伸理。 (2)太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。 【答案】 113.D 114.A 115.D 116.(1)张以宁八岁时,有人和他的伯父打官司,他的伯父被关进县里的监狱,张以宁到县里为伯父申辩。(2)太子以及知道这件事情的宾客,都穿上白衣,戴上白帽来送他。 【解析】 113.试题分析:“其世子”一个词语不要断开,并且作后句的注意,“留居”和前句的主语不一致,前面断开,“于朝”是前句的后置状语,后面断开。 114.试题分析:《春秋》是编年体史书。 点睛:文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。这类题目一般错误都比较明显,如此题《春秋》是编年体史书。 参考译文: 张以宁,字志道,福建古田县人。父亲张一清,元朝担任福建、江西行省的参知政事。张以宁八岁时,有人和他的伯父打官司,他的伯父被关进了县里的牢狱,张以宁到县里辨明道理。知县认为这个孩童很特别,叫他写一首《琴堂诗》,他马上就写好了,他的伯父得以释放,张以宁由此闻名。元泰定年间,他因为通晓《春秋》而考中进士。由黄岩县判官而晋升为六合县尹。因事获罪而被免官,在江淮一带滞留了十年多。元顺帝征召他担任国子助教,屡次升迁到翰林侍读学士,掌管拟写皇帝的诏书。当时在朝中,一些素有声望的博学人士虞集、欧阳元、揭傒斯、黄溍等相继去世,张以宁有杰出的才华,知识丰富,记忆力强,在当时享有盛名,人称“小张学士”。明朝军队攻占元朝都城北京后,张以宁与危素都来到明朝都城南京,因为上奏对答符合皇帝的旨意,再次被授予侍讲学士,特别受到明太祖朱元璋的厚待。明太祖曾登临钟山,张以宁与朱升、秦裕伯等人随从登上拥翠亭,皇帝给他们纸和笔要求他们写诗(以示宠遇)。 洪武二年秋天,张以宁奉命出使安南国(现在的越南),正式册封安南国君陈日煃为国王。临出发时,明太祖亲自写诗一首替张以宁送行。他刚抵达安南国边境,陈日煃去世了,安南国国人请求将印章和诏书授予陈日煃的嫡长子。张以宁没有听从,在洱江停留居住下来,劝告陈日煃的嫡长子向朝廷报丧,并请求继承王爵。得到朝廷命令后,等待下任的使者林唐臣的到来,之后再进入安南境内处理事务。事情完毕后,让陈日煃的嫡长子服丧三年,命令安南国国人仿效中原地区行叩拜礼。明太祖听说后对张以宁大为赞赏,颁赐诏书给他,把他比作汉朝的陆贾和马援,还赐给了他八首御制诗。等到张以宁返回中原时,在路上去世了,明太祖下诏让相关主管官员运送他的灵柩,(灵柩)所到州县都要举行祭奠的礼仪。 张以宁为官廉洁清正,不为自己谋求私利,奉命出使来来往往,除了缝补过的衣服行装外,并没有其他物件。他本来就是因为通晓《春秋》而考中进士的,所以对《春秋》的钻研尤其专一,很多都是自己的心得体会,撰写的《胡传辨疑》一书最为学识广博,只是《春王正月考》却未能(按计划)完成,在安南寓居了大半年多,才完成了这一著作。来到京城的元朝旧官中,危素和张以宁的名声特别大。危素擅长历史,张以宁擅长经书。危素所撰写的宋、元史稿都已失传了,然而张以宁研究《春秋》的学问却顺利地完成了。张以宁的门生石光霁,字仲濂,是泰州人。读书时五行文字一并看,明洪武十三年,因为精通经学而被荐举,授予国子监学正,晋升为博士,作《春秋钩玄》,能够传播张以宁的学说。 三、阅读下面的文言文,完成文后各题。 许将字冲元,福州闽人。举进士第一。神宗召对,除集贤校理、同知礼院,编修中书条例。初选人调拟先南曹次考功无法吏得缘文为奸选者又不得诉长吏将奏罢南曹公以来诉者士无留难。契丹以兵二十万压代州境,遣使请代地,岁聘之使不敢行,以命将。将入对曰:“臣备位侍从,朝廷大议不容不知。万一北人言及代州事,不有以折之,则伤国体。”遂命将诣枢密院阅文书。及至北境,居人跨屋栋聚观,曰:“看南朝状元。”及肄射,将先破的。契丹使萧禧馆客,禧果以代州为问,将随问随答。禧又曰:“界渠未定,顾和好体重,吾且往大国分画矣。”将曰:“此事,申饬边臣岂不可,何以使为?”禧惭不能对。归报,神宗善之,明年,知秦州,又改郓州。上元张灯,吏籍为盗者系狱,将曰:“是绝其自新之路也。”悉纵遣之,自是民无一人犯法,三圄皆空。父老叹曰:“自王沂公后五十六年,始再见狱空耳。”郓俗士子喜聚肆以谤官政,将虽弗禁,其俗自息。召为兵部侍郎。上疏言:“治兵有制,名虽不同,从而横之,方而园之,使万众犹一人。” 及西方用兵,神宗遣近侍问兵马之数,将立具上之;明日,访枢臣,不能对也。绍圣初,入为吏部尚书,章惇为相,与蔡卞同肆罗织,贬谪元祐诸臣,奏发司马光墓。哲宗以问将,对曰:“发人之墓,非盛德事。”知颍昌府,移大名,在大名六年,数告老,召为佑神观使。政和初,卒,年七十五。增开府仪同三司,谥曰文定。 (节选自《宋史·许将列传》) 117.下列对文中画浪线部分的断句,正确的一项是( ) A. 初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者/又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ B. 初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸选者/又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ C. 初选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ D. 初/选人调拟/先南曹/次考功/综核无法/吏得缘文为奸/选者又不得诉长吏/将奏罢南曹/辟公舍以待来诉者/士无留难/ 118.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( ) A. 状元是我国古代科举制度中的一种称号,指在最高级别的殿试中获得第一名的人。 B. 上元是我国传统节日,即农历正月十五日元宵节,是春节后第一个重要节日。 C. 近侍是指接近并随侍帝王左右的人,他们不仅职位很高,对帝王影响也很大。 D. 告老本指古代社会官员因年老辞去职务,有时也是官员因故辞职的一种借口。 119.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( ) A. 许将初至北境,尽灭契丹威风。他入仕不久,取代聘史前往代州,契丹想要宋朝割让代州,蓄意挑衅。他坚决予以反击,使对方未占得便宜而返回。 B. 许将善于治理,境内监狱皆空。他在郓州任上,因治理得法,当地没有犯法之人。当地士人爱好议论官政,他未加禁止,而是宽松应对,此俗自然止息 C. 许将任职兵部,熟悉兵部事务。他担任兵部侍郎时上疏提出,治兵之道在于灵活用兵,才能做到万众一心。神宗问及兵马之数,他也能作出回答。 D. 许将秉持公正,反对无德之举。其时司马光已去世,却受到朝廷权臣的不公平对待,当皇上征询许将对此事的意见时,他回答说这一做法是不道德的。 360.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。 (1)上元张灯,吏籍为盗者系狱,将曰:“是绝其自新之路也。 (2)章惇为相,与蔡卞同肆罗织,贬谪元祐诸臣,奏发司马光墓。 【答案】 117.D 118.C 119.A 120.(1)元宵节点灯,官吏登记那些偷盗的人把他们关入狱中,许将说:“这就断绝了他们改过自新的路了。” (2)章惇担任宰相,和蔡卞一同大肆罗织罪名,贬谪元祐时的大臣,上奏开挖司马光的墓。 【解析】 117.试题分析:本题考查学生文言断句的能力。首先把语句放入文本,结合上下文理解句子的含义,是指亲近帝王的侍从之人,职位不一定高,对帝王影响也不一定大。 119.试题分析:本题考查学生对文本内容的理解和辨析。考生应找出选项对应的语句,然后与选项进行比较分析。A项,“他坚决予以反击,使对方未占得便宜而返回”不当,文中说的是对方要以和好为重,准备和解,许将的一番话让萧禧羞愧不能回答。 点睛:这道题目是概括归纳文章内容。解答此类题的方法是:①抓住题干,读全读准。在阅读题目时,须读全、读准题干,切忌走马观花。所谓读全,就是对题干中的所有要求要一个不漏、原原本本地分析;所谓读准,就是要准确地把握题干所提的要求,看清是选对的还是选错的,是概括内容还是分析观点。只有对题干作全面、准确的分析理解,才能准确地答题。②放回原文,查对正误。特别是在时间、地点、官职,人物的行为、实效方面,应仔细查对原文的词句,全面理解,综合分析,两者间的差别正是把握全文的关键所在。对似是而非处,要有借题解文的意识。比如本题,考生可以先到文中找到A项对应的内容,经过比对,可以发现,选项曲解文章的意思。 译文: 许将字冲元,福州闽县人。考中进士第一名。神宗召他入对,任集贤校理、同知礼院,编修中书条例。当初,选拔调动人才,先要经过南曹,接着是考功。综合考查没有法度,官吏得以改动,选人不能向上级官吏诉说。许将上奏罢免南曹,设公堂接待前来上诉的人,士人没有留难。契丹以二十万的兵力逼近代州,派遣使者要求代州的土地,每年岁聘的使者不敢去,就任命许将去。许将入朝对答说:“我在侍从的职位,朝廷的重要决定不能不知道。万一契丹谈到代州的事情,不对他们驳斥,就会伤害国家大体。”于是命令许将到枢密院查阅文书。等到了契丹境内,当地住的人骑在房梁上聚众观看,说道:“看看南朝的状元。”等到练习射箭,许将先射中。契丹派萧禧作陪客,萧禧果然拿代州来提问,许将随问随答。萧禧又说:“界线没有定下来,以和好为重,我将到贵国去进行划分。”许将说:“这件事情,命令守边的大臣去做还不行吗?为何还要出使呢?”萧禧羞愧不能回答。回来报告,神宗称赞他。第二年,他任职秦州,又改郓州。元宵节点灯,官吏登记那些偷盗的人把他们关入狱中,许将说:“这就断绝了他们改过自新的路了。”都把他们释放,从此百姓没有一个人犯法,很多监狱都空了。父老感叹道:“从王沂公之后五十六年,又看到监狱空了。”郓州的俗人士子喜欢聚集诽谤官方,许将虽然没有禁止,但他们的风俗自动改变。召任兵部侍郎。上疏说:“治理军队有规章,名称虽然不同,或纵或横,或方或圆,让万众像一人一样。”对夏用兵时,神宗派侍从向他询问兵马的数量,许将立即详细奏报;第二天,访问枢密大臣,却回答不上来。绍圣初年,入朝任吏部尚书,章惇担任宰相,和蔡卞一同大肆罗织罪名,贬谪元祐时的大臣,上奏开挖司马光的墓。哲宗以这件事问许将,许将回答说:“挖别人的墓,不是盛德的人所做的事。”知颍昌府,移到大名,在大名六年,多次告老,被召为佑神观使。政和初年,去世,年七十五岁。赠开府仪同三司,谧号文定。 查看更多