- 2021-04-27 发布 |

- 37.5 KB |

- 12页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2019-2020学年高一人教版历史必修二阶段检测卷十一(第7单元)

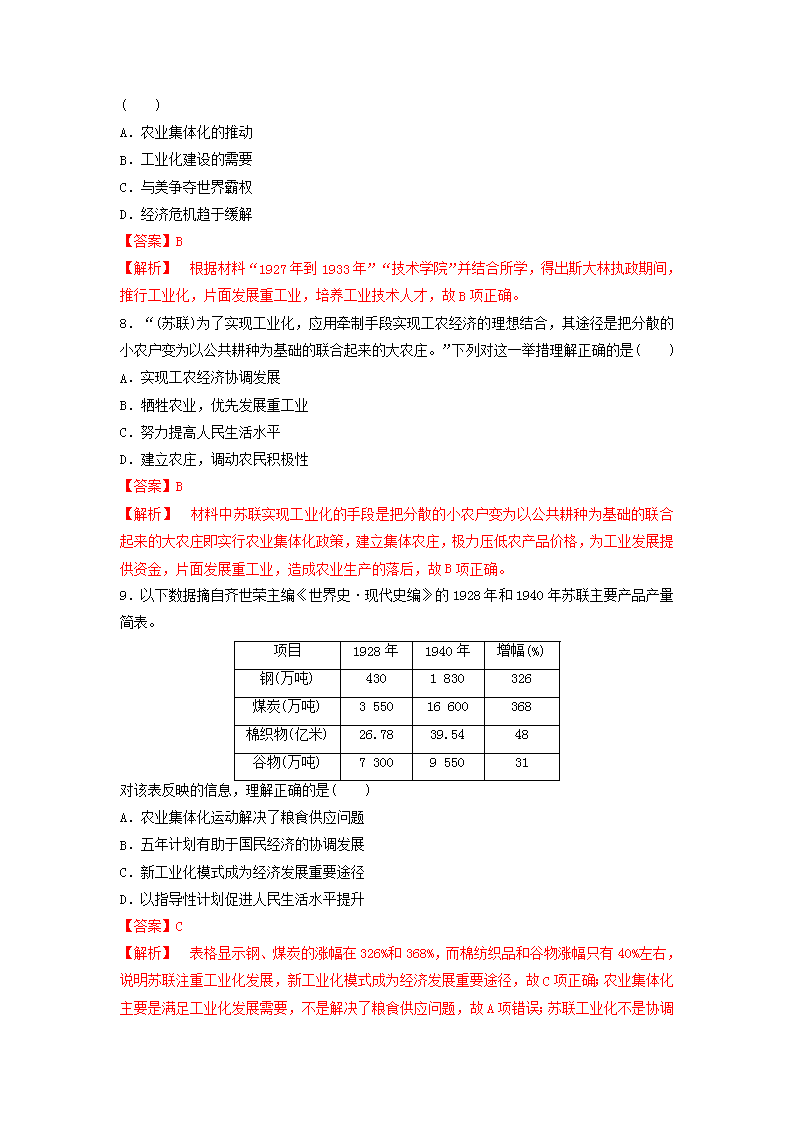

阶段检测卷十一(第 7 单元) (时间:70 分钟 满分:100 分) 一、选择题(每题 2 分,共 50 分) 1.1919 年 3 月,苏维埃政府将全国城乡存在的各种形式的合作社,一律联合并改组为统一 的消费公社,规定全体城乡居民都必须加入消费公社,日用必需品由国家统一分配。由此可 知,苏维埃政府( ) A.取消了自由贸易 B.实行了普遍义务劳动制 C.鼓励私人办企业 D.征收固定粮食税 【答案】A 【解析】 依据材料“1919 年 3 月”“日用必需品由国家统一分配”信息可知,当时苏俄 正在实行战时共产主义政策,取消了商品贸易,日用必需品实行国家统一配给制,故 A 项正 确。 2.“我们处于空前未有的破产状况,我们不得不在大战之后又承受一系列内战,在这种情况 下……我们没有任何其他可能性,而只有立即实行最大限度的垄断。”列宁这番话主要针对 的是( ) A.余粮收集制的实行 B.固定粮食税的实行 C.农业集体化的实行 D.土地国有化的实行 【答案】A 【解析】 据材料可知这与苏俄内战时期(1918~1921)战时共产主义政策有关,列宁这番话 主要针对余粮收集制的实行,故 A 项正确;固定粮食税的实行是新经济政策时期的一项农业 政策,不是内战时期,故 B 项错误;农业集体化的实行是斯大林时期的农业政策,故 C 项错 误;土地国有化的实行是俄国十月社会主义革命胜利后的农业政策,故 D 项错误。 3.列宁认为,新经济政策是一种用“改良主义的办法”来解决苏维埃国家过渡时期经济发 展战略任务的长期性政策。这里的“改良主义”是指( ) A.利用市场和商品货币关系扩大生产 B.建立巩固的工农联盟 C.修改、调整战时共产主义政策 D.壮大社会主义经济成分 【答案】A 【解析】 新经济政策特点是利用市场和商品货币关系来发展壮大社会主义经济,逐步向社 会主义过渡,故 A 项正确。 4.1921 年,面对严重的经济危机,列宁对到访的美国商人阿曼德·哈默说:“现在我们必 须从头做起……重新发掘我们的经济潜能。”为了“发掘经济潜能”,苏俄( ) A.实行了战时共产主义政策 B.采取了优先发展重工业的方针 C.恢复货币流通和商品交换 D.建立高度集中的计划经济体制 【答案】C 【解析】 由材料“1921 年,面对严重的经济危机”,结合所学,当时俄国面临严重的经 济危机,苏俄实行了新经济政策,主张利用商品货币关系发展经济,故排除 A 项,选择 C 项;B、D 两项是斯大林体制的特点,排除。 5.1923 年,苏联的农产品批发价只有 1913 年的一半多,而工业品的相应价格却高出战前 水平的一倍。这说明了( ) A.新经济政策的过时性 B.农业集体化的必要性 C.计划经济体制的优越性 D.工业化建设的迫切性 【答案】D 【解析】 题干中提到“工业品的相应价格却高出战前水平的一倍”,说明这一时期苏联的 工业急需发展,故 D 项正确。 6.1928 年,苏联按照国家计划在乌拉尔地区建设两个钾矿矿井,一个由苏联自主建设,另 一个由德国公司负责。这反映出苏联当时( ) A.缺少基本的技术基础 B.打破了集中计划管理的成规 C.依赖外资建设重工业 D.延续新经济政策的某些做法 【答案】D 【解析】 材料反映苏联重工业企业既有外资,也有国内的自主建设,没有提到苏联重工业 发展缺少基本的技术基础,也没有涉及苏联打破了集中计划管理,故 A、B 两项排除;材料 中苏联的钾矿有外资企业,也有国内的自主建设企业,但是由此不能得出苏联在工业化初期 依赖外资建设重工业的结论,故 C 项排除;1928 年,苏联企业允许外资企业的存在,说明 苏联在工业化初期采用了新经济政策的某些做法,故 D 项正确。 7.学者莫斯统计,(苏联)从 1927 年到 1933 年间,高等教育招生(往往是技术学院)增加了 3 倍,其中工人阶级家庭出身的学生人数从总数 1/4 增加到了 1/2。这一现象的出现是由于 ( ) A.农业集体化的推动 B.工业化建设的需要 C.与美争夺世界霸权 D.经济危机趋于缓解 【答案】B 【解析】 根据材料“1927 年到 1933 年”“技术学院”并结合所学,得出斯大林执政期间, 推行工业化,片面发展重工业,培养工业技术人才,故 B 项正确。 8.“(苏联)为了实现工业化,应用牵制手段实现工农经济的理想结合,其途径是把分散的 小农户变为以公共耕种为基础的联合起来的大农庄。”下列对这一举措理解正确的是( ) A.实现工农经济协调发展 B.牺牲农业,优先发展重工业 C.努力提高人民生活水平 D.建立农庄,调动农民积极性 【答案】B 【解析】 材料中苏联实现工业化的手段是把分散的小农户变为以公共耕种为基础的联合起 来的大农庄即实行农业集体化政策,建立集体农庄,极力压低农产品价格,为工业发展提供 资金,片面发展重工业,造成农业生产的落后,故 B 项正确。 9.以下数据摘自齐世荣主编《世界史·现代史编》的 1928 年和 1940 年苏联主要产品产量 简表。 项目 1928 年 1940 年 增幅(%) 钢(万吨) 430 1 830 326 煤炭(万吨) 3 550 16 600 368 棉织物(亿米) 26.78 39.54 48 谷物(万吨) 7 300 9 550 31 对该表反映的信息,理解正确的是( ) A.农业集体化运动解决了粮食供应问题 B.五年计划有助于国民经济的协调发展 C.新工业化模式成为经济发展重要途径 D.以指导性计划促进人民生活水平提升 【答案】C 【解析】 表格显示钢、煤炭的涨幅在 326%和 368%,而棉纺织品和谷物涨幅只有 40%左右, 说明苏联注重工业化发展,新工业化模式成为经济发展重要途径,故 C 项正确;农业集体化 主要是满足工业化发展需要,不是解决了粮食供应问题,故 A 项错误;苏联工业化不是协调 发展,故 B 项错误;苏联农民生活水平的提升与否在表格中无从体现,故 D 项错误。 10.20 世纪 30 年代,“非共产主义的政治家和知识分子曾排着队去莫斯科探寻‘计划’的 秘密”。莫斯科“计划”( ) A.开辟了社会主义现代化道路 B.是战胜一切法西斯主义的强大精神力量 C.是新兴独立国家借鉴的模式 D.推动西方国家向宏观调控的现代经济过渡 【答案】D 【解析】 A 项与“非共产主义的政治家和知识分子”不符合,排除;材料中莫斯科“计划” 指的是经济方面,故 B 项排除;新兴独立国家是二战后出现的,故 C 项排除;20 世纪 30 年 代,一些西方国家的政治家和知识分子借鉴苏联的经验来挽救经济危机,从而推动了西方国 家向宏观调控的现代经济过渡,故 D 项正确。 11.斯大林模式让苏联迅速实现了工业化,但也制约了苏联经济的可持续发展,其中主要原 因是( ) A.企业自主权过大 B.片面发展重工业 C.重点扶持农业 D.重点扶持轻工业 【答案】B 【解析】 赫鲁晓夫时期企业自主权过大,故 A 项错误;斯大林通过优先发展重工业让苏联 迅速实现了工业化,但也导致轻工业和农业的滞后,从而制约了苏联经济的可持续发展,故 B 项正确;斯大林模式忽视了农业和轻工业,故 C、D 两项错误。 12.(2017·海南卷)俄国苏维埃政权建立后至 1920 年间,一段时期内经济进入停滞状态, 工业和生活用品的生产极度萎缩,可耕地面积缩减,粮食不断减产,牲畜大幅度减少。这一 时期是( ) A.二月革命时期 B.国内战争时期 C.农业集体化时期 D.德军入侵时期 【答案】B 【解析】 俄国苏维埃政权建立于十月革命后,二月革命时期还没有建立,故 A 项错误;1918 年夏到 1920 年底的苏俄国内战争时期,受到战争的破坏,苏俄经济进入停滞状态,故 B 项 正确;农业集体化时期,在斯大林模式的指导下,苏联经济整体上呈现快速发展的趋势,特 别是重工业有显著的发展,与材料“经济进入停滞状态”不符,故 C 项错误;德军入侵是在 1941 年 6 月 22 日以后,不符合时间限制,故 D 项错误。 13.(2016·全国卷Ⅱ)1928 年,苏联开始实施第一个五年计划,并未受到美国人的关注。4 年以后这种情况发生变化,美国出版了大量关于苏联的著作,如《俄罗斯的黎明》《俄国今 日:我们从中能学到什么?》。当时,苏联吸引美国人的主要是( ) A.经济危机造成的破坏较小 B.工业化取得显著成就 C.农业集体化保证城市供应 D.公有制显示出优越性 【答案】B 【解析】 1929~1933 年世界经济危机主要发生在资本主义及其殖民地半殖民地国家,苏 联没有发生经济危机,故 A 项错误;1928 年,苏联开始实施第一个五年计划时,美国经济 正处于“柯立芝繁荣”时期,所以苏联“一五”计划“未受到美国人的关注”,而到 1932 年,苏联“一五”计划提前完成,而此时美国正经历着经济大危机,因而受到美国人的关注, 故 B 项正确;苏联农业集体化为解决工业化急需的粮食、原料、资金等创造了便利条件,但 没有促进农业生产力的发展,不会吸引美国人的注意,故 C 项错误;美国是资本主义私有制, 它不会关注苏联公有制的优越性,故 D 项错误。 14.赫鲁晓夫上台后,首先对农村做了实际调查,对农业和粮食问题提出了一些新看法,在 此基础上进行农业改革。下列结论不符合其调查结果的是( ) A.农业生产管理体制松散 B.农民生产劳动积极性不高 C.农产品收购价格过高 D.农业发展不能满足人民生活需求 【答案】C 【解析】 赫鲁晓夫上台前苏联处于斯大林体制时期,农业生产管理体制较松散,故 A 项排 除;当时农业集体化使农民生产劳动积极性不高,故 B 项排除;斯大林体制时期农产品收购 价格过低,不是过高,故 C 项符合题意;斯大林体制优先发展重工业,农业发展不能满足人 民生活需求,故 D 项排除。 15.“外交的失败更进一步损害了他在其同事们之间的声望。他在古巴部署导弹这一鲁莽计 划成为压倒他的最后一根稻草。”材料中的“他”( ) A.始终是斯大林政策的忠实拥护者 B.致力于援助中国的经济建设 C.开展了以农业为突破口的改革 D.把重工业发展到了新的高度 【答案】C 【解析】 苏联领导人赫鲁晓夫在 1962 年古巴导弹危机中最终被迫撤走部署在古巴的导 弹。赫鲁晓夫开苏联改革的先河,冲击了斯大林模式,并不是一直是斯大林政策的忠实拥护 者,故 A 项错误;赫鲁晓夫时期中苏关系恶化,苏联单方面撕毁协议,撤走专家,故 B 项错 误;把重工业发展到了新的高度的应是指勃列日涅夫在工业方面改革,注重发展重工业,特 别是军事工业,故 D 项错误;由于斯大林时期片面发展重工业,忽视农业,导致农业生产长 期徘徊不前,为了扭转这种局面,赫鲁晓夫以农业为突破口,开始了经济领域的改革,故 C 项正确。 16.1953~1963 年苏联工业总产值年均增长率为 10.5%,是美国的 2 倍。这得益于赫鲁晓夫 改革( ) A.放松对个人副业的限制 B.扩大企业的经营自主权 C.承认企业和个人的物质利益 D.承认企业是独立的商品生产者 【答案】C 【解析】 赫鲁晓夫改革时期实行下放企业管理权,承认企业和个人的物质利益,促使企业 和工人积极性大幅度提高,与材料相符,故 C 项正确;赫鲁晓夫改革没有涉及个人副业问题, 而材料强调赫鲁晓夫改革承认企业和个人的物质利益,排除 A 项;B 项是勃列日涅夫改革的 措施,与材料不符,排除 B 项;戈尔巴乔夫改革承认企业是独立的商品生产者,与材料不符, 排除 D 项。 17.有学者认为:“赫鲁晓夫是一个勇于否定过去而又不能彻底摒弃历史遗产的人物。”李 鸿章曾自嘲为“大清朝这座破屋的裱糊匠”。这表明赫鲁晓夫改革与中国洋务运动的相同局 限性是( ) A.未推动社会发展进程 B.缺乏勇于改革的精神 C.没有彻底改变旧体制 D.面临必然失败的命运 【答案】C 【解析】 赫鲁晓夫的经济改革和李鸿章参与的洋务运动都取得了一定的成果,并不是没有 推动社会发展进程,故排除 A 项;赫鲁晓夫对斯大林体制进行了一定的改革,所以他并不是 缺乏勇于改革的精神,故排除 B 项;根据“不能彻底摒弃历史遗产”“大清朝这座破屋的裱 糊匠”可知赫鲁晓夫和李鸿章共同的局限性在于没有彻底改变旧体制,故选 C 项;赫鲁晓夫 和李鸿章的失败的局限性在于他们没有彻底改革旧制度,而不是必然要失败的命运,故排除 D 项。 18.20 世纪 70 年代初,苏联决定通过合并企业和撤销管理局的办法建立生产联合公司,精 简管理环节。这一做法旨在( ) A.建立现代企业制度 B.恢复国家资本主义 C.下放企业管理权 D.利用市场货币关系 【答案】C 【解析】 现代企业制度是以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为条件的新型企业 制度,而 20 世纪 70 年代初的苏联仍实行计划经济体制,故 A 项错误;苏联改革的前提条件 是坚持社会主义制度,故 B 项错误;材料中苏联的改革措施扩大了国营企业的经营自主权, 故 C 项正确;新经济政策的特点是利用市场和货币关系,苏联的改革措施并未引入市场货币 关系,故 D 项错误。 19.1956~1964 年,苏联工业总产值的增长速度为年均 10.3%,超过所有发达资本主义国家, 是美国的两倍。20 世纪 70 年代中期,苏联进入历史上综合国力最强盛的时期。这些现象 ( ) A.表明经济体制改革取得一定成效 B.是社会主义优越性的典型表现 C.说明美国深陷经济危机难以自拔 D.是美苏争霸在政治领域的体现 【答案】A 【解析】 1956~1964 年处于赫鲁晓夫改革期间,其后的勃列日涅夫改革在一定程度上推 动了苏联的经济发展,特别是军事实力达到了与美国匹敌的水平,说明这一时期的经济体制 改革取得一定成效,故答案为 A 项;赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革均没有摆脱斯大林模式的弊 端,不能体现出社会主义优越性,故排除 B 项;这一时期美国并非一直深陷经济危机,故排 除 C 项;这些现象是美苏争霸在经济领域的体现,故排除 D 项。 20.勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生 产接近国民生产总值的 40%。从长远来看,这一现象对苏联社会发展产生的最大影响是 ( ) A.人民生活水平提高 B.国民经济比例严重失调 C.科技水平大大提高 D.民用工业迅速发展 【答案】B 【解析】 勃列日涅夫时期着重于研究军事等重工业,造成农业和工业之间的比例失调,故 B 项正确。 21.1991 年 7 月 1 日,苏联最高苏维埃通过了《私有化法》,根据这部法律,到 1992 年底, 苏联有将近一半的工业企业将脱离国家控制。由此可知,该法律( ) A.使苏联开始打破计划经济体制束缚 B.促进苏联尝试推行了国家资本主义 C.不利于苏联巩固社会主义经济基础 D.表明苏联全盘接受了市场经济模式 【答案】C 【解析】 该法律使苏联将有一半的国有工业企业转化成私人企业,这必然会削弱社会主义 国有经济的经济基础,从而不利于巩固社会主义经济基础,故 C 项正确;赫鲁晓夫改革时就 开始打破了计划经济体制的束缚,故 A 项错误;列宁时期就尝试过推行国家资本主义,故 B 项错误;材料体现苏联接受了市场经济模式,但不能说明是“全盘接受”,因为还有一半的 工业企业属于国家所有,故 D 项错误。 22.戈尔巴乔夫说:“多一些社会主义,意味着社会生活中多一些民主、公开性和集体主 义……多一些公民对全国事务及其对国际事务的良好影响的关切。换句话说,就是多一些社 会主义本质所包含的内容……”在这一思想指导下的苏联改革( ) A.实行对外开放政策 B.背离了马克思主义 C.没有突破“斯大林模式” D.体现了社会主义本质 【答案】B 【解析】 结合材料中“戈尔巴乔夫……民主、公开性”的信息,可知是戈尔巴乔夫背离科 学社会主义方向的改革,故 B 项正确。 23.从苏联先后实施的不同经济政策及其结果可以得出的结论是( ) A.要把市场与计划结合起来 B.要使生产关系适应生产力的发展 C.要充分调动农民的积极性 D.要为工农业的发展创造有利条件 【答案】B 【解析】 新经济政策取得成功的重要原因是适应了当时的生产力水平,二战后对斯大林模 式的改革也是因为该模式的单一公有制形式和高度集中的计划经济体制的弊端,因此从苏联 先后实施的不同经济政策及其结果可以得出的结论是要使生产关系适应生产力的发展,故答 案为 B 项。 24. 1956 年 12 月,《人民日报》刊文指出:能否正确地认识和对待斯大林的错误,已经成 为影响许多国家共产党及党与党相互团结的重大问题;对斯大林的错误应该批评,但必须在 肯定和维护他正确方面的前提下进行。与此直接相关的重大事件是( ) A.万隆会议召开 B.越南战争爆发 C.苏共“二十大”召开 D.朝鲜战争停战 【答案】C 【解析】 万隆会议召开,亚非国家联合反对西方国家殖民主义,与材料对斯大林的评价无 关,故 A 项错误;1959 年越南战争爆发,反映出殖民国家对越南的侵略,与材料对斯大林 的评价无关,故 B 项错误;1956 年苏共“二十大”召开,赫鲁晓夫开始对斯大林时期进行 了批判,引起思想的混乱,材料中中共关注“能否正确地认识和对待斯大林的错误”,故 C 项正确;朝鲜战争停战与材料对斯大林的评价无直接关系,故 D 项错误。 25. 1953 年,苏共中央决定,改变集体农庄劳动报酬发放办法,由以前每年发放一次物质 报酬改为按季度或按月发放,同时在一些集体农庄试行工资制度,农民可以像工人一样每月 领取工资。这一措施旨在( ) A.调动农民生产积极性 B.改变计划经济管理体制 C.消除城乡之间的差别 D.推动农民走集体化道路 【答案】A 【解析】 根据材料“由以前每年发放一次物质报酬改为按季度或按月发放”“农民可以像 工人一样每月领取工资”可知,赫鲁晓夫在一定程度上承认了个人的物质利益,有利于调动 农民的生产积极性,故 A 项正确;这一措施只是在原有经济体制上进行小修小补,没有改变 高度集中的计划经济体制,故 B 项错误;这一措施旨在调动农民的生产积极性,并不能起到 消除城乡之间的差别的作用,故 C 项错误;苏联在斯大林时期已经建成了集体农庄,走上了 集体化道路,故 D 项错误。 二、非选择题(第 26 题 18 分,第 27 题 16 分,第 28 题 16 分,共 50 分) 26.阅读下列材料,回答问题。 材料一:1920 年 9 月,列宁说,“要使每个农民家庭,连一普特余粮都不剩”,要把全部 余粮交给工人国家。1921 年 3 月,列宁就农民交完税后再出售粮食一事说:“如果他们单个 地换粮食,那有什么大不了的?……不应当加以阻挠。” ——《列宁全集》 材料二:苏联工、农业产品(部分)产量对比表 年份 钢(万吨) 煤炭(万吨) 棉织物(亿平方米) 谷物(万吨) 1928 年 425.1 3 551 18.21 7 330 1940 年 1 831.7 16 592.3 27.15 9 564 增幅(%) 330.89 367.26 49.09 30.48 ——周荣坤等《苏联基本数字手册》 材料三:戈尔巴乔夫说:“当时不加快工业化进程是不行的。法西斯的威胁从 1933 年起就 开始迅速增长。”“我国人民用他们在 20~30 年代建立起来的力量粉碎了法西斯。如果没 有工业化,我们就会在法西斯面前处于手无寸铁的境地。” ——陆南泉等《苏联真相》 材料四:(1945 年后)苏联工业的发展已出现停滞现象……其部分原因是,苏联的劳动力和 能源日益匮乏。另一同样重要的原因则是官僚主义的计划不切实际,过于重视重工业,不根 据消费者的喜好和市场需要调整产品结构。 ——保罗·肯尼迪《大国的兴衰》 (1)根据材料一,分别指出列宁两次讲话所体现的经济政策。(4 分) (2)根据材料二、三并结合所学知识,指出苏联发展经济的方针,并概括这一方针的积极作 用。(6 分) (3)根据材料四,归纳 1945 年后苏联工业发展停滞的因素。综合上述材料,基于经济现代化 的视角,说说你对发展工农业生产的认识。(8 分) 【答案】(1)政策:战时共产主义政策(余粮收集制);新经济政策(粮食税)。 (2)方针:优先发展重工业(工业化)。积极作用:经济迅速增长(成为工业强国);为粉碎法 西斯奠定物质基础。 (3)因素:劳动力和能源日益匮乏;计划经济的弊端;国民经济比例不协调(片面发展重工业); 忽略市场需求。认识:重视工业化;工农业协调发展。 【解析】第(1)问,根据材料一信息分析即可。第(2)问,根据材料二、三信息并结合所学知 识可知,苏联发展经济的方针是优先发展重工业,“积极作用”从促进经济发展和为日后反 法西斯战争奠定物质基础等方面回答。第(3)问,“因素”根据材料四信息归纳即可,“认 识”言之成理即可。 27.阅读下列材料,回答问题。 材料一 我们原来打算直接用无产阶级的国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来 调整国家的生产和产品分配。现实生活说明我们犯了错误。 ——摘自《列宁选集》 材料二 在战争结束的时候,俄国就像一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然 能够拄着拐杖走动了!……这个结果是什么呢?结果就是,把市场,实际上就等于把商品、 货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义发展史上,这是一个重大 突破。 ——《大国崛起》解说词 材料三 在某种意义上,有人说,他挽救了市场经济。就是说,市场经济不是没有毛病,出 了一些毛病,在 30 年代的时候,他引进了一些新政,然后使市场经济又回到了一个比较健 康发展的轨道……开创了市场经济的新模式。在这种模式中,市场规律这只“看不见的手” 和政府干预这只“看得见的手”联合起来,共同影响经济,市场的作用和政府的作用同时得 以发挥。 ——《大国崛起》解说词 材料四 1985 年 8 月 28 日,邓小平在会见外宾时,曾经说道:“社会主义究竟是什么样子, 苏联搞了很多年,也没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后 来苏联的模式僵化了。” (1)根据材料一分析说明“现实生活证明我们犯了错误”是指什么?列宁的初衷与现实发生 矛盾的根源是什么?(4 分) (2)材料二所说的俄国“能够拄着拐杖走动”得益于什么政策?为什么说它是马克思主义经 济理论的重大突破?(4 分) (3)材料三中“市场经济”出现的问题集中表现于哪一历史事件?有何影响?材料中的 “他”所开创的市场经济新模式与以往相比最大的特点是什么?(5 分) (4)材料四中“苏联的模式”对苏联经济发展有何消极影响?(3 分) 【答案】(1)错误:国内战争结束后,苏俄领导人希望借助“战时共产主义”政策引导俄国 直接向社会主义过渡。根源:生产关系超越了生产力水平。 (2)政策:新经济政策。突破:利用商品、货币、市场建设社会主义。 (3)事件:1929—1933 年资本主义世界的经济危机。 影响:破坏各资本主义国家的经济;加深了各国的政治、社会危机;使国际关系趋于恶化。 特点:国家干预经济。 (4)片面发展重工业,使得国民经济农、轻、重比例严重失调;长期的指令性计划经济阻碍 了地方和企业生产积极性;牺牲广大农民的利益,造成苏联农业生产的长期停滞不前。 【解析】 第(1)问,“错误”指的是“战时共产主义”政策,“根源”从生产力与生产关系 的角度作答。第(2)问,“政策”指的是新经济政策的实施,新经济政策是在国家掌握经济命 脉、公有制为主导的前提下,发展国家资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,巩 固工农联盟,恢复发展经济,进而逐步地、间接地过渡到社会主义。第(3)问,根据“30 年 代”的时间信息可知“事件”是 1929—1933 年的经济大危机;“影响”要从政治、经济、 国际关系等三个方面分析;罗斯福新政通过干预经济的方式使美国渡过了危机,挽救了经济, 开创了国家垄断资本主义的新模式。第(4)问,考查的是斯大林体制的弊端,从指令性计划 经济和产业结构等方面分析总结。 28.阅读下列材料,回答问题。 材料一:苏联有许多学者以从列宁晚期著作中描绘出来的轮廓,把列宁的社会主义模式的主 要特征归纳为以下几点:在国家计划范围内,为了劳动者的利益利用价值规律和商品货币关 系;根据劳动的质和量付给报酬的原则;允许多元化的社会主义所有制形式存在…… ——苏联 1989 年《有关社会主义的现代概念》专题讨论会纪要 材料二:关于经济改革,戈尔巴乔夫提出,以公有制为主体是“经济垄断”,只有实行私有 化,建立“真正的市场经济”,才能“恢复社会公正”。1987 年通过的、次年生效的《国营 企业(联合公司)法》是改革时期主要的经济法。《国营企业法》的目的,就是使苏联企业成 为自治的、民主的和财政上独立的生产者 ——摘编自肖明《戈尔巴乔夫改革及其本质》 (1)根据材料一并结合所学知识,概括列宁的社会主义模式的特征。(4 分) (2)根据材料二并结合所学知识,对戈尔巴乔夫经济改革进行评价。(6 分) (3)根据上述材料并结合所学知识,分析列宁、戈尔巴乔夫改革一成一败的原因。(6 分) 【答案】(1)特征:一定程度上恢复国家资本主义,实行“按劳分配”和自由贸易政策;建 立起多种形式的所有制形式,充分利用商品和货币关系,恢复和发展经济。 (2)评价:打破以公有制为主体的“经济垄断”,发展多种形式的所有制;通过立法的形式, 使国营企业成为独立的生产者,把企业推向市场,这都是必要的。但实行完全私有化,建立 所谓“真正的市场经济”,破坏了社会主义经济基础,是导致苏联解体的原因之一。 (3)原因:列宁改革结合本国实际情况,改革措施配套,坚持社会主义方向;戈尔巴乔夫改 革不顾苏联实际情况,改革缺乏相应的配套措施,且背离了社会主义方向。 【解析】第(1)问,据材料一“在国家计划范围内,为了劳动者的利益利用价值规律和商品 货币关系”“根据劳动的质和量付给报酬的原则”“允许多元化的社会主义所有制形式存 在”等信息,结合所学分析即可。第(2)问,据材料二“以公有制为主体是‘经济垄 断’”“实行私有化”“《国营企业法》的目的,就是使苏联企业成为自治的、民主的和财 政上独立的生产者”“只有实行私有化,建立‘真正的市场经济’,才能‘恢复社会公 正’”等信息,并结合所学分析即可。第(3)问,结合所学,从改革的方向、措施等角度回 答。查看更多