- 2023-10-05 发布 |

- 37.5 KB |

- 7页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

历史卷·2019届四川省乐山四校高二上学期半期联考(2017

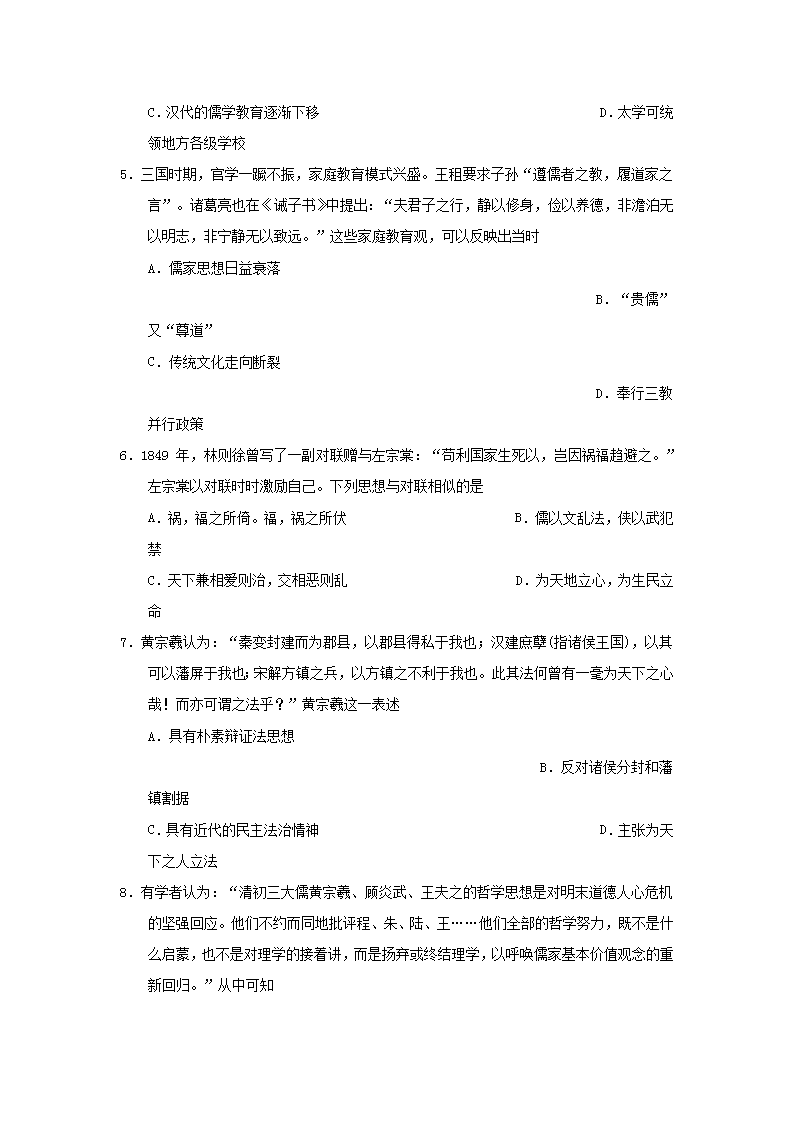

乐山四校高2019届第三学期半期联考历史试题 命题人:曾晓鹏 审题人:郑毅 一、选择题(共12道,每题4分,共48分) 1.“百家争鸣”,指不同文化风格、不同学术主张的派别相互竞争,同时相互学习、相互吸收的形势。下列表述正确的是 A.孔子吸收墨家思想开创了儒家学派 B.韩非吸收道家思想将法家理论系统化 C.荀子吸收各家思想提出“兼相爱、交相利” D.老子在批判法家思想的基础上提出“齐物论” 2.墨子曾提出:“譬如筑墙然,能筑者筑,能实壤者实壤,能欣者欣(同掀),然后墙成也;能谈辩者谈辩,能说书者说书,能从事者从事。”这表明墨子主张 A.房屋建筑应该遵循基本规律 B.社会各阶层应相互合作 C.国家应加快生产金属工具 D.国家建设应各尽其才 3.汉初歌谣唱道:“萧何定法律,明白又整齐;曹参接任后,遵守不偏离。施政贵清静,百姓心欢喜。”到汉武帝时采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,从此汉代思想界树起了儒学的权威。这一变化表明 A.黄老之学不能适应汉初社会的发展 B.儒家思想比道家思想更有利于社会发展 C.统治思想的变化促进了经济的发展 D.汉代社会的发展推动了治国方略的变化 4.下面为汉代教育结构图。从图中可以获取的最有效得信息是 A.封建教育系统已大体形成 B.儒学已经垄断了学校教育 C.汉代的儒学教育逐渐下移 D.太学可统领地方各级学校 5.三国时期,官学一蹶不振,家庭教育模式兴盛。王租要求子孙“遵儒者之教,履道家之言”。诸葛亮也在《诫子书》中提出:“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非澹泊无以明志,非宁静无以致远。”这些家庭教育观,可以反映出当时 A.儒家思想日益衰落 B.“贵儒”又“尊道” C.传统文化走向断裂 D.奉行三教并行政策 6.1849 年,林则徐曾写了一副对联赠与左宗棠:“苟利国家生死以,岂因祸福趋避之。”左宗棠以对联时时激励自己。下列思想与对联相似的是 A.祸,福之所倚。福,祸之所伏 B.儒以文乱法,侠以武犯禁 C.天下兼相爱则治,交相恶则乱 D.为天地立心,为生民立命 7.黄宗羲认为:“秦变封建而为郡县,以郡县得私于我也;汉建庶孽(指诸侯王国),以其可以藩屏于我也;宋解方镇之兵,以方镇之不利于我也。此其法何曾有一毫为天下之心哉!而亦可谓之法乎?”黄宗羲这一表述 A.具有朴素辩证法思想 B.反对诸侯分封和藩镇割据 C.具有近代的民主法治情神 D.主张为天下之人立法 8.有学者认为:“清初三大儒黄宗羲、顾炎武、王夫之的哲学思想是对明末道德人心危机的坚强回应。他们不约而同地批评程、朱、陆、王……他们全部的哲学努力,既不是什么启蒙,也不是对理学的接着讲,而是扬弃或终结理学,以呼唤儒家基本价值观念的重新回归。”从中可知 A.理学不利于约束道德人心 B.清代儒学回归孔孟本源 C.理学失去了传统主流地位 D.儒学在危机中努力重建 9.中国古代天文学认为天是一个有意志和情感的、至高无上的存在者,以某种神秘的方式与地上的人事发生关联,于是了解天象、破解天意成了统治者的政治需要。这一倾向导致古代天文学的发展 A.缺失探究天体运行规律的科学精神 B.专注于对“天时”“农时”的关注 C.崇拜上天忽视自然而极具神秘色彩 D.为专制政治服务与生产实际相脱离 10.汉字由小篆演变为隶书,叫作“隶变”,几乎使当时的汉字全部失去了象形的特点。隶书的形体、笔画也比小篆有很多俭省,容易辨认。郭沫若认为:“秦始皇改革文字的更大功绩是采用了隶书。”可见,郭沫若这一评价的着眼点是 A.“隶变”是汉字发展史上的转折点 B.“隶变”顺应了统一多民族国家发展的要求 C.隶书的出现标志着书法艺术的成熟 D.秦始皇建立了中国历史上第一个大一统帝国 11.明代短篇小说对社会风俗与人情世界有着非常精彩的描绘。据统计,在“三言”、“二拍”近200篇作品中,以市民为主人公或涉及市民的作品近70篇,一些商人发家致富的事迹,也成为描述的对象。这折射了 A.重农抑商政策的终结 B.专制王朝走向败落的历史命运 C.社会生活观念的变化 D.市民阶层已成为社会的主力军 12.史学家陈旭麓曾说:“洋务派的出世,是中国有地主阶级以来第一次真正的分化,中国近代政治经济的改革是由他们开始的。先前的地主阶级改革派如林则徐、龚自珍、魏源等人虽然提出了不少改革主张,但还是一种思想。”根据这句话,可以推知洋务派 A.促使向西方学习的新思想萌发 B.使得崇洋媚外思想开始出现 C.让改革派思想有了实践意义 D.促使国家走向分裂的道路 二、非选择题(共3道,13题25分,14题12分,15题15分,共52分) 13.阅读材料,完成下列要求。(25分) 材料一 所谓民本思想,就是指中国古代历史上将民众视为安邦治国根本的政治学说,是一种关注、重视人民利益的政治学说。它重视、承认民众在社会经济、政治、道德生活中的重要地位和作用,反映了广大人民的愿望和要求,具有深刻的人民性和进步性。回首中国封建君主专制史,大凡民本思想独树一帜的时候,就会出现政治开明、经济繁荣、社会稳定、百姓安居乐业的局面;大凡民本思想偃旗息鼓的时候,便是政治黑暗、经济萧条、社会动荡、百姓生活如火如荼的时候。民本思想不但没有撼动专制政治,反而加固了君主至高无上的地位。天爱民,并把履行爱民的任务交给了地上的君王;君王是天的代表,是“天子”,拥有至高无上的权力,握有生杀予夺的大权。君主要实现对全民的统治,就必须建立严密的等级制。君本民末是实实在在的,民贵君贱则是虚幻缥缈的。 ——摘编自《中国传统民本思想及启示》等 材料二 孙中山的民本思想,经历了一个不断升华的过程。早期的孙中山对“民”的认识,更多的是同情,是重民、爱民与救民。到辛亥革命时期,孙中山把以“民”为主体的三民主义,作为辛亥革命的指导思想,在政治理念上也实现了由传统的民本思想向近代民主主义的飞跃。中华民国建立后,他主张“建设一世界上最富强最快乐之国家为民所有、为民所治、为民所享者”。在“民有”方面,孙中山认为:民有是指四万万人民是国家的主人。国民是民国的天子;“当今之国家,非一人之国家,乃我人民之国家”。因此,新建的共和国,应该是“专恃民力,使吾民能人人始终负责”。在“民治”方面,是指人民理应拥有四项基本政治权力:选举权、罢免权、创制权、复决权。孙中山说:“共和国家,重在民治。民之自治,基于自觉,欲民之自觉,不可无启导诱掖之方。”在“民享”方面,是指人民享有作为国家主人的自由平等的一切权利。“共和国,人民是主人,国家为人民的所有物;国内的事情,要人民去管理;国内的幸福,也是人民来享受。” ——摘编自白寿彝《中国通史》等 (1)根据材料一并结合所学知识,列举中国古代民本思想的重要主张,并对中国古代民本思想进行评价。(12分) (2)根据材料一、二,指出孙中山民本思想与中国古代民本思想在权利主体、价值目的两个方面的不同,并结合所学知识分析孙中山民本思想产生的原因。(13分) 14.阅读材料,完成下列要求。(12 分) 材料 中华文明传承的一个基本资源是经典文献:《四书》、《五经》、历代史书。历代士人精英,抒发政治理想、革新政治纲领,都需要从各自面对的时代命题出发,重新解释经典、重新解释传统。 结合材料与所学中国古代历史知识,围绕“历代士人精英重新解释经典、重新解释传统”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。 15.在历史发展进程中,先进人物往往既能关注中国传统文化,又能正确看待和处理西方文化与中国传统文化的关系。阅读材料,回答问题。(15分) 材料一 这个康有为冀图创立自己的中国式的思想体系,把孔学推到国教的位置上,而自己则成为创立新孔教的马丁·路德。戊戌年春出版的《孔子改制考》、《春秋董氏学》和再版的《新学伪经考》(1891年初版)就是这一活动的代表作。 ——袁伟时《慈禧、康有为的两面性及其启示》 材料二 近代中国最伟大作家鲁迅那样的一些抱怨最深的人完全拒绝它(传统文化),……鲁迅和其他一些人一针见血地指出,所有这一切的原因不在于外国的侵略、占领和特权,而存在于中国传统的腐朽之中,这个传统曾经一度光荣且成就辉煌,但现在已经可悲地无能而道德沦丧。 ——罗兹·墨菲《亚洲史》 材料三 中国应该大量吸收外国的进步文化,作为自己文化食粮的原料……决不能生吞活剥地毫无批判地吸收。……中国的长期封建社会中,创造了灿烂的古代文化。清理古代文化的发展过程,剔除其封建性的糟粕,吸收其民主性的精华,是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件。 ——毛泽东《新民主主义论》 (1)依据材料一和所学知识,指出应如何理解材料一中康有为“成为创立新孔教的马丁·路德”?(4分) (2)根据材料二,指出鲁迅的传统观及其持此观点的原因。持此观点,他在20世纪初进行了怎样的实践?(5分) (3)材料三中,毛泽东对外来文化持怎样的观点?运用这一观点,他在20世纪20年代创造性地提出了什么新的革命理论?(4分) (4)综合上述材料,谈谈你如何正确认识中国传统文化?(2分) 2019级历史半期考试题参考答案 1---5 BDDAB 6--10 DDDAB 11---12 CC 13、【答案】(1)主张:孔子的“为政以德”(德治);孟子的“仁政”、“民贵君轻”、轻徭薄赋;苟子的“君舟民水”;董仲舒的“天人感应”;朱熹的“正君心”;顾炎武的“众治”;黄宗羲的“天下为主,君为客”。(任答3点6分) 评价:①进步性:缓和阶级矛盾,稳定社会;促进小农经济的发展;从道德上约束君主专制权力;是中国传统政治文化思想重要的组成部分。(任答2点4分)()②局限性:民本思想为专制统治服务,君本民末为实,民贵君轻为虚。(2分) (2)不同:①权利主体:古代民本思想把君主作为权利的主体;而孙中山的民本思想则是人民当家作主,实现人民的统治。(4分) ②价值目的:古代民本论是为封建统治阶级服务,巩固封建专制政权;孙中山民本思想则是为了反对封建专制主义,实现个人的真正价值,实现民有、民治、民享。(4分) 原因:中国古代民本思想的影响;中国近代民族资本主义的发展;西方资产阶级革命及启蒙思想的影响;孙中山在民主革命实践中注意吸收西方历史的经验教训。(任答3点5分) 14、示例:1、汉代儒学对儒家思想的新解 汉武帝时期面临各种社会问题,需要加强中央集权。董仲舒解释儒家经典《春秋》提出大一统思想,主张罢黜百家,独尊儒术,得到汉武帝的支持,使得儒学成为正统思想。 2、宋代理学对儒家道德伦理的重建 南北朝以来,道教和佛教的广泛传播,直接冲击着儒家思想作为核心价值观念的地位,其统治地位进一步被削弱。宋代朱熹吸收佛、道部分思想,提出“三纲五常”的伦理道德思想,并将《大学》《中庸》《论语》《孟子》集为《四书》,并对之加以注解,使之成为了理学的经典,使得儒家重新夺回思想领导权。 15、【答案】(1)理解:维新运动作为一场资产阶级性质的改革运动,(2分)康有为希望通过创立孔教,把儒家思想由封建统治的思想基础,改造为资产阶级变法的理论基础。(或:改造儒家思想为资产阶级变法服务。)(2分) (2)传统观:绝对否定传统。(1分) 原因:封建思想腐朽、传统道德沦丧(中国传统的腐朽)。(2分) 实践:鲁迅发起新文化运动,写出《狂人日记》等小说,把反封建内容与白话文形式有机结合,成为新文学的典范。(2分) (3)观点:应该批判地吸收外来文化;(2分) 理论:“工农武装割据”的理论。(2分) (4)认识:剔除封建糟粕;吸收民主精华;(1分)发展民族新文化;提高民族自信心;培养民族精神。(1分)(或“取其精华,去之糟粕”;批判继承,古为今用。)查看更多