- 2023-06-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 7页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

历史卷·2018届四川省广安市高二下学期期末考试(2017

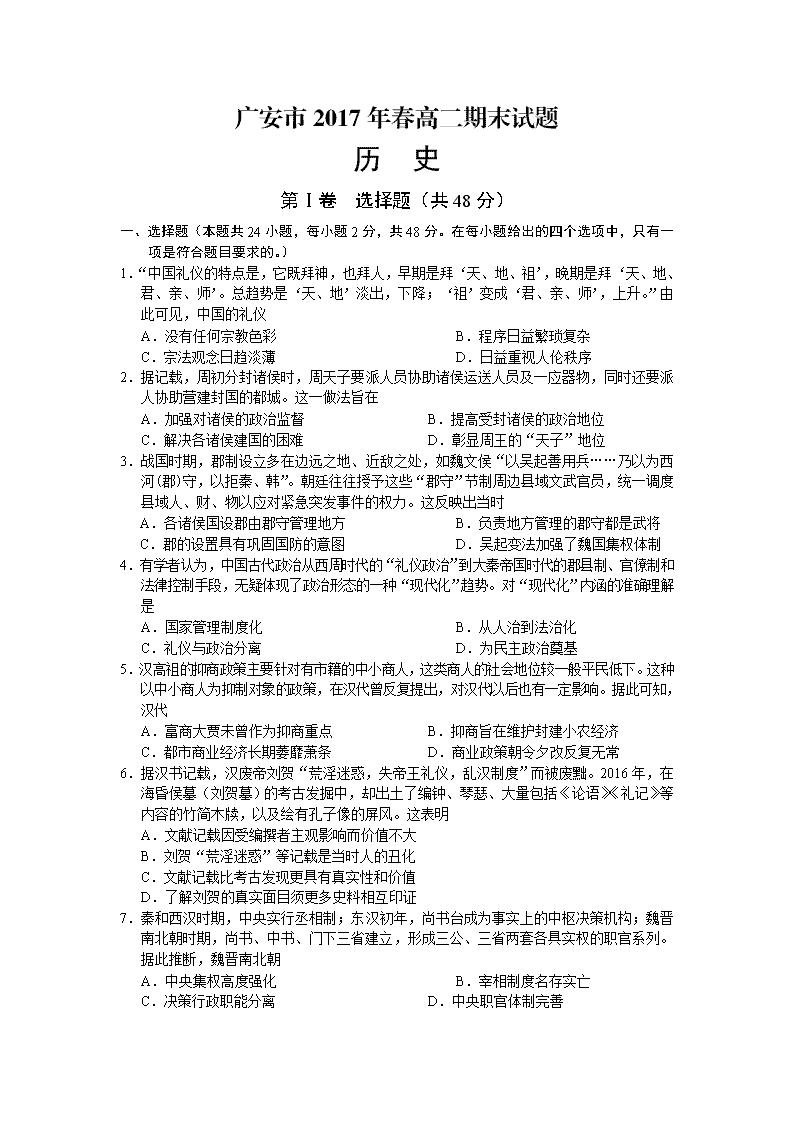

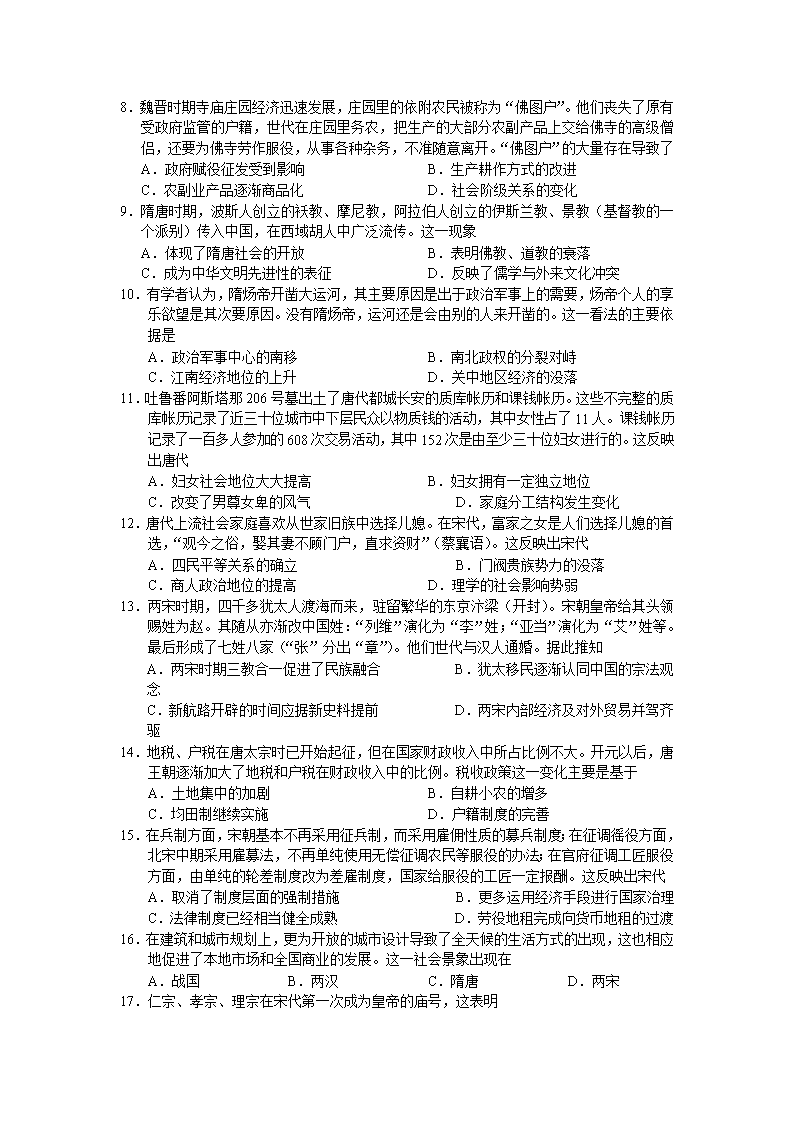

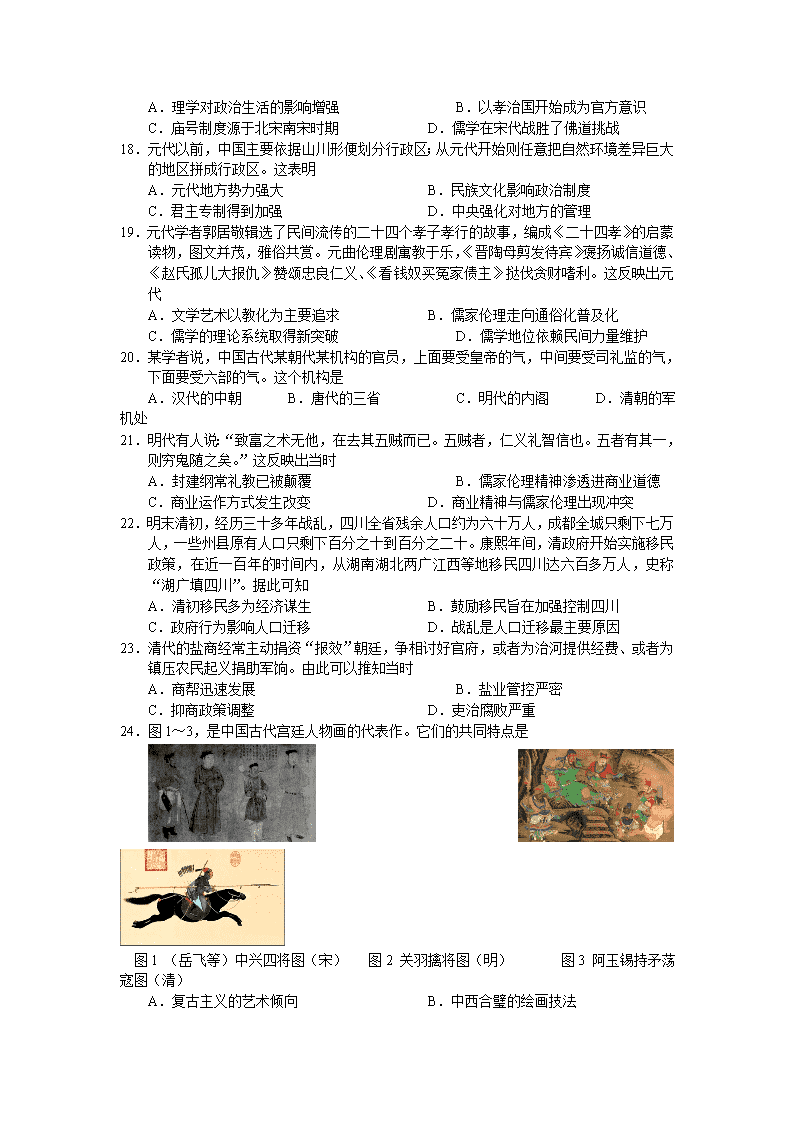

广安市2017年春高二期末试题 历 史 第Ⅰ卷 选择题(共48分) 一、选择题(本题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。) 1.“中国礼仪的特点是,它既拜神,也拜人,早期是拜‘天、地、祖’,晚期是拜‘天、地、君、亲、师’。总趋势是‘天、地’淡出,下降;‘祖’变成‘君、亲、师’,上升。”由此可见,中国的礼仪 A.没有任何宗教色彩 B.程序日益繁琐复杂 C.宗法观念日趋淡薄 D.日益重视人伦秩序 2.据记载,周初分封诸侯时,周天子要派人员协助诸侯运送人员及一应器物,同时还要派人协助营建封国的都城。这一做法旨在 A.加强对诸侯的政治监督 B.提高受封诸侯的政治地位 C.解决各诸侯建国的困难 D.彰显周王的“天子”地位 3.战国时期,郡制设立多在边远之地、近敌之处,如魏文侯“以吴起善用兵……乃以为西河(郡)守,以拒秦、韩”。朝廷往往授予这些“郡守”节制周边县域文武官员,统一调度县域人、财、物以应对紧急突发事件的权力。这反映出当时 A.各诸侯国设郡由郡守管理地方 B.负责地方管理的郡守都是武将 C.郡的设置具有巩固国防的意图 D.吴起变法加强了魏国集权体制 4.有学者认为,中国古代政治从西周时代的“礼仪政治”到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段,无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。对“现代化”内涵的准确理解是 A.国家管理制度化 B.从人治到法治化 C.礼仪与政治分离 D.为民主政治奠基 5.汉高祖的抑商政策主要针对有市籍的中小商人,这类商人的社会地位较一般平民低下。这种以中小商人为抑制对象的政策,在汉代曾反复提出,对汉代以后也有一定影响。据此可知,汉代 A.富商大贾未曾作为抑商重点 B.抑商旨在维护封建小农经济 C.都市商业经济长期萎靡萧条 D.商业政策朝令夕改反复无常 6.据汉书记载,汉废帝刘贺“荒淫迷惑,失帝王礼仪,乱汉制度”而被废黜。2016年,在海昏侯墓(刘贺墓)的考古发掘中,却出土了编钟、琴瑟、大量包括《论语》《礼记》等内容的竹简木牍,以及绘有孔子像的屏风。这表明 A.文献记载因受编撰者主观影响而价值不大 B.刘贺“荒淫迷惑”等记载是当时人的丑化 C.文献记载比考古发现更具有真实性和价值 D.了解刘贺的真实面目须更多史料相互印证 7.秦和西汉时期,中央实行丞相制;东汉初年,尚书台成为事实上的中枢决策机构;魏晋南北朝时期,尚书、中书、门下三省建立,形成三公、三省两套各具实权的职官系列。据此推断,魏晋南北朝 A.中央集权高度强化 B.宰相制度名存实亡 C.决策行政职能分离 D.中央职官体制完善 8.魏晋时期寺庙庄园经济迅速发展,庄园里的依附农民被称为“佛图户”。他们丧失了原有受政府监管的户籍,世代在庄园里务农,把生产的大部分农副产品上交给佛寺的高级僧侣,还要为佛寺劳作服役,从事各种杂务,不准随意离开。“佛图户”的大量存在导致了 A.政府赋役征发受到影响 B.生产耕作方式的改进 C.农副业产品逐渐商品化 D.社会阶级关系的变化 9.隋唐时期,波斯人创立的袄教、摩尼教,阿拉伯人创立的伊斯兰教、景教(基督教的一个派别)传入中国,在西域胡人中广泛流传。这一现象 A.体现了隋唐社会的开放 B.表明佛教、道教的衰落 C.成为中华文明先进性的表征 D.反映了儒学与外来文化冲突 10.有学者认为,隋炀帝开凿大运河,其主要原因是出于政治军事上的需要,炀帝个人的享乐欲望是其次要原因。没有隋炀帝,运河还是会由别的人来开凿的。这一看法的主要依据是 A.政治军事中心的南移 B.南北政权的分裂对峙 C.江南经济地位的上升 D.关中地区经济的没落 11.吐鲁番阿斯塔那206号墓出土了唐代都城长安的质库帐历和课钱帐历。这些不完整的质库帐历记录了近三十位城市中下层民众以物质钱的活动,其中女性占了11人。课钱帐历记录了一百多人参加的608次交易活动,其中152次是由至少三十位妇女进行的。这反映出唐代 A.妇女社会地位大大提高 B.妇女拥有一定独立地位 C.改变了男尊女卑的风气 D.家庭分工结构发生变化 12.唐代上流社会家庭喜欢从世家旧族中选择儿媳。在宋代,富家之女是人们选择儿媳的首选,“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财”(蔡襄语)。这反映出宋代 A.四民平等关系的确立 B.门阀贵族势力的没落 C.商人政治地位的提高 D.理学的社会影响势弱 13.两宋时期,四千多犹太人渡海而来,驻留繁华的东京汴梁(开封)。宋朝皇帝给其头领赐姓为赵。其随从亦渐改中国姓:“列维”演化为“李”姓;“亚当”演化为“艾”姓等。最后形成了七姓八家(“张”分出“章”)。他们世代与汉人通婚。据此推知 A.两宋时期三教合一促进了民族融合 B.犹太移民逐渐认同中国的宗法观念 C.新航路开辟的时间应据新史料提前 D.两宋内部经济及对外贸易并驾齐驱 14.地税、户税在唐太宗时已开始起征,但在国家财政收入中所占比例不大。开元以后,唐王朝逐渐加大了地税和户税在财政收入中的比例。税收政策这一变化主要是基于 A.土地集中的加剧 B.自耕小农的增多 C.均田制继续实施 D.户籍制度的完善 15.在兵制方面,宋朝基本不再采用征兵制,而采用雇佣性质的募兵制度;在征调徭役方面,北宋中期采用雇募法,不再单纯使用无偿征调农民等服役的办法;在官府征调工匠服役方面,由单纯的轮差制度改为差雇制度,国家给服役的工匠一定报酬。这反映出宋代 A.取消了制度层面的强制措施 B.更多运用经济手段进行国家治理 C.法律制度已经相当健全成熟 D.劳役地租完成向货币地租的过渡 16.在建筑和城市规划上,更为开放的城市设计导致了全天候的生活方式的出现,这也相应地促进了本地市场和全国商业的发展。这一社会景象出现在 A.战国 B.两汉 C.隋唐 D.两宋 17.仁宗、孝宗、理宗在宋代第一次成为皇帝的庙号,这表明 A.理学对政治生活的影响增强 B.以孝治国开始成为官方意识 C.庙号制度源于北宋南宋时期 D.儒学在宋代战胜了佛道挑战 18.元代以前,中国主要依据山川形便划分行政区;从元代开始则任意把自然环境差异巨大的地区拼成行政区。这表明 A.元代地方势力强大 B.民族文化影响政治制度 C.君主专制得到加强 D.中央强化对地方的管理 19.元代学者郭居敬辑选了民间流传的二十四个孝子孝行的故事,编成《二十四孝》的启蒙读物,图文并茂,雅俗共赏。元曲伦理剧寓教于乐,《晋陶母剪发待宾》褒扬诚信道德、《赵氏孤儿大报仇》赞颂忠良仁义、《看钱奴买冤家债主》挞伐贪财嗜利。这反映出元代 A.文学艺术以教化为主要追求 B.儒家伦理走向通俗化普及化 C.儒学的理论系统取得新突破 D.儒学地位依赖民间力量维护 20.某学者说,中国古代某朝代某机构的官员,上面要受皇帝的气,中间要受司礼监的气,下面要受六部的气。这个机构是 A.汉代的中朝 B.唐代的三省 C.明代的内阁 D.清朝的军机处 21.明代有人说:“致富之术无他,在去其五贼而已。五贼者,仁义礼智信也。五者有其一,则穷鬼随之矣。”这反映出当时 A.封建纲常礼教已被颠覆 B.儒家伦理精神渗透进商业道德 C.商业运作方式发生改变 D.商业精神与儒家伦理出现冲突 22.明末清初,经历三十多年战乱,四川全省残余人口约为六十万人,成都全城只剩下七万人,一些州县原有人口只剩下百分之十到百分之二十。康熙年间,清政府开始实施移民政策,在近一百年的时间内,从湖南湖北两广江西等地移民四川达六百多万人,史称“湖广填四川”。据此可知 A.清初移民多为经济谋生 B.鼓励移民旨在加强控制四川 C.政府行为影响人口迁移 D.战乱是人口迁移最主要原因 23.清代的盐商经常主动捐资“报效”朝廷,争相讨好官府,或者为治河提供经费、或者为镇压农民起义捐助军饷。由此可以推知当时 A.商帮迅速发展 B.盐业管控严密 C.抑商政策调整 D.吏治腐败严重 24.图1~3,是中国古代宫廷人物画的代表作。它们的共同特点是 图1 (岳飞等)中兴四将图(宋) 图2 关羽擒将图(明) 图3 阿玉锡持矛荡寇图(清) A.复古主义的艺术倾向 B.中西合璧的绘画技法 C.教化天下的创作宗旨 D.高度纪实的作品题材 第Ⅱ卷 非选择题(共52分) 本卷包括必考题和选考题两部分。第25题~第26题为必考题,每个试题考生都必须做答。第27题~第29题为选考题,考生根据要求做答。 25.阅读材料,完成下列要求。(25分) 材料一 儒家念兹在兹的“三代之治”,就是《礼记》所述的“天下为公,选贤与能”。我们可以用孔子评价舜帝的三句话来概括儒家心目中的“三代之治”。 子曰:“巍巍乎,舜禹之有天下也,而不与焉。”说的是权力的合法性来源。舜得天下,不是他自己争夺来的,也不是尧私相授受的。子曰:“无为而治者,其舜也与?夫何为哉?恭己正南面而已矣。”也就是说,在儒家看来,君主应当作为尊贵的权力象征而存在,并不需要管那么多。子曰:“昔者,帝舜左禹而右皋陶,不下席而天下治,夫如此,何上之劳乎?”君主尊贵而虚其位,君临但不统治,国家的治理权交给贤能之士。这也叫做“共治”。 儒家治理理想贯穿了“三代”之世,而“郁郁乎文哉”的周制,则当之无愧地代表了“三代”的文明巅峰,所以孔子说,“吾从周。”至于美好的“三代之治”是不是真实地存在于历史上,已经不重要,重要的是,它一直活在儒家的集体记忆中。 ——摘编自吴钩《从三代理想看“儒家宪政”的动力》 材料二 任何集团一旦当政,总希望延续自己的统治,尽量避免社会与政治冲突的发生。因而,吸纳人才为己所用,不断地充实集团能量就变得十分重要。至关紧要的是:如何选拔笼络忠诚可靠并且素质、才干等方面都比较优秀的人,如何扩大筛选范围以及如何实现选拔公平公正。扩大选才范围实现选拔公正,把社会下层精英招纳进政府,是关乎消除社会不安因素,促进社会公正,树立政府形象赢得民众拥护的要务。英才进入政府,有助于削弱、释放社会反叛力量的积蓄。自秦统一后,历代皇朝政府为此殚精竭虑,经过了对汉魏荐举制的反思和借鉴魏晋南北朝分裂的历史教训,终于在隋唐创立了代表社会公正趋势的科举制。 ——摘编自李宝臣《文化冲撞中的制度惯性》 (1)结合所学知识,指出“周制”的主要内容;根据材料一指出儒家所崇尚的“三代之治”政治理想的内涵。(10分) (2)根据材料二概括指出促使统治者创立科举制的历史因素,结合所学知识分析儒家“三代之治”的政治理想在科举制中的体现。(15分) 26.阅读材料,完成下列要求。(12分) 材料 中国的封建社会是漫长的。封建社会的起点,目前至少有三种不同的算法。一种,从春秋战国之交即公元前476年算起;另一种,从商鞅辅助秦孝公变法即公元前365年算起;还有一种,从秦始皇统一中国即公元前221年算起。应当说,三者都是言之成理各有依据的。分别以这三个年份为起点,算到1840年,各自都在2 000年以上,比西方多了一倍。封建社会的长期性,并不意味着中国社会停滞,社会总还是在变化的。这种变化,因为微小,仅以前后相接的两个朝代而论可能不太明显,但隔开几个朝代加以比较,是能够看得出来的。可以说:代代相承,变化微渐。 ——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》 围绕材料,结合中国古代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。) 请考生在第27、28、29三道历史题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分。27.(15分)历史上重大改革回眸 材料 明朝立国不久,仿元朝建立了宝钞(纸币)制度,规定宝钞一贯值铜钱一千文或银一两,只准使用铜钱和纸币,禁止民间以金银交易。正统元年(1436年),“银一两当钞千余贯,钞法之坏,莫甚于此。”加之铜钱流通数量少,朝廷“弛用银之禁”。于是,出现了“朝野率皆用银,其小者乃用钱”的局面。隆庆元年(1567年),明穆宗颁发了“银钱兼使”的法令,这是明朝首次以法权形式肯定了白银的合法货币地位。到万历九年(1581年),张居正推行一条鞭法,赋役合一,按亩计税,用银交纳。至此,白银成为社会各阶层、各地区普遍通用的法定货币。 ——摘编自全汉昇《宋明间白银购买力的变动及其原因》等 (1)根据材料概括明朝白银货币化进程的主要特点。(6分) (2)根据材料和所学知识分析明朝白银货币化的原因及积极影响。(9分) 28. (15分)20世纪战争与和平 材料一 金门、马祖长期以来都是台湾国民党军队用来骚扰大陆东南沿海的重要跳板。1958年8月23日中午,中国人民解放军开始猛烈炮击金门,大小金门完全被解放军的炮火封锁,金门与台湾的海上通道被截断。10月6日,国防部长彭德怀宣布停止炮击七天;13日宣布停止炮击两周,“使金门军民同胞得到充分补给……以利他们固守”。25日,进一步宣布每逢单日炮击,双日停止。美国相应地宣布了停止对国民党补给舰队护航。台湾局势很快缓和下来。前后一个多月的时间里,毛泽东的策略几经反复,频繁变动。从最初的还美国人以颜色,同时惩罚国民党借金门、马祖骚扰大陆;到准备夺取金门、马祖,牵制美国,支援中东革命;到“诱美逼蒋”撤守金门、马祖;到“联蒋抗美”,暂缓收复金、马,而留待将来时机成熟时,将金马台澎一揽子解决。 ——据杨奎松《两次台海危机的由来及幕后》 材料二 炮击金门再次把美国置于进退两难的境地。一方面,美国担心,放弃金、马将会引起多米诺效应,最终严重危害西太平洋地区由岛屿和半岛组成的“反共壁垒”;另一方面,美国政府又担心蒋介石会利用台湾紧张局势,谋求冲突升级,以便将美国拉下水。为摆脱两难境地,美国试图以让出金门、马祖来换取中国同意不对台湾和澎湖使用武力,从而实现其“两个中国”的计划。蒋介石清醒地认识到,持有金门、马祖意味着台湾当局仍然统辖着大陆福建省的部分土地,这成为国民党政府仍对大陆享有统治权的一个象征,金、马成为台湾与大陆相联的最后一根政治纽带。为此,蒋介石始终不肯就金、马防卫问题对美国实行让步,9月29日公开声称,台湾将决心固守金、马,若至紧急关头,台决独立作战。 ——据何迪《“台海危机”和中国对金门、马祖政策的形成》 (1)根据材料一并结合所学知识,指出1958年“炮击金门”的历史背景。(8分) (2)根据材料一、二并结合所学知识,指出大陆、台湾两方处置“台海危机”的共同点。(7分) 29.(15分)中外历史人物评说 材料 西汉景帝时,文翁作蜀郡太守,先是注意兴修水利,发展经济,出现了“世平道治,民物康阜”的局面。接着,他“见蜀地僻陋有蛮夷风”,便考虑兴办教育。最初,文翁“教民读书、法令”,可能由于习惯势力的影响和“以吏为师”的做法,老百姓心怀畏惧,结果学习的人“未能笃信道德,反以好文刺讥”,没有达到预期效果,于是“乃选郡县小吏开敏有才者十余人亲自饬厉,遣诣京师,授业博士” 。这些学生学成归来后,除了担任重要官职外,还做学校教师。文翁便扩大学校,在成都市区修起了学舍,增加学生名额,下县的子弟也被招收入学。这些郡学子弟,免除赋税,好的补作郡县吏员,其次向外推荐。这样办学几年后,便产生了积极的效果和广泛的影响,大家争做郡学子弟,富人也愿意出钱求学了,蜀地的文化水平有了迅速的提高,甚至比肩齐鲁了,带动全国兴起了办学风潮。文翁去世后,当地百姓为他建盖祠堂,每年祭祀不断。 ——据何汝泉《文翁治蜀考论》 (1)根据材料并结合所学知识,分析文翁治蜀的背景,概括其措施的特点。(8分) (2)根据材料并结合所学知识,评价文翁的贡献。(7分) 广安市2017年春高二期末考试 历史参考答案 一、选择题(共48分) 1—5 DDCAB 6—10 DCAAC 11—15 BBBAB 16—20 DADBC 21—24 DCBC 25.(25分) (1)内容:井田制、宗法制、分封制、礼乐制。(4分,任答三个满分) 内涵:天下为公,虚君共治,选贤与能。(6分) (2)历史因素:吸纳人才、扩大统治基础的需要;促进社会阶层流动和社会公正,树立政府形象的需要;消除社会不安因素、缓解社会矛盾,以延续统治;吸取荐举制弊端和魏晋南北朝分裂的历史教训。(8分) 体现:科举制以才取士,选举有真才实学的士人,体现选贤举能的政治理想。(2分)科举制以考试成绩为选官标准,否定血缘门第,公正选拔,社会各阶层均有机会跻身国家政权,体现天下为公的政治理想。(3分)科举制将社会各阶层精英吸纳进政权,体现共治理想。(2分) 26.(12分) 答案示例: 论题:中国封建社会漫长延续,但社会仍有微渐变化。(3分) 中国封建社会延续两千年以上,社会发展滞缓。政治上,专制主义中央集权长期延续并不断强化;经济上,小农经济一直占据主导地位;思想上,长期文化专制,儒学独尊。到明清时期,中国社会出现了一些变化:商品经济发展、资本主义萌芽产生并缓慢发展,早期民主启蒙思想出现,一些中国士大夫开始关注并引进西方近代自然科学。这些变化一定程度上冲击传统中国社会,但总体上微弱,不可能推动中国社会的根本转型。(9分) (要求:需明确提出论题,论题应包含漫长延续以及微渐变化两方面。论证要史论结合,逻辑清楚) 27.(15分) (1)特点:由禁用到弛禁,再到成为法定货币;从民间开始使用到社会各阶层通用;历时时间较长。(6分) (2)原因:商品经济发展;货币制度缺陷,宝钞贬值,铜钱流通数量减少;政府法令推行,“驰用银之禁”、一条鞭法赋税征银;白银供给量增加,大量白银流入中国。(6分) 积极影响:推动了工商业及城市的发展(推动商品经济进一步发展);冲击传统重农抑商思想。(3分) 28.(15分) (1)背景:二战后两大阵营对峙格局的形成;国共内战的遗留问题;美国插手台湾问题;新中国国力的增强;中东革命爆发。(8分) (2)共同点:都受到两极格局大环境的制约;都重视美国对华政策;都维护“一个中国”的原则。(7分) 29.(15分) (1)背景:国家的统一和安定,西汉国力增强;四川地处偏远,经济文教较为落后。特点:优先发展生产,解决百姓生计;以文教开化为重点;治理措施务实有效。(8分) (2)贡献:推动了经济发展,使得蜀地百姓安居乐业;改善了社会风气,形成向学局面;推动了蜀地文教昌盛;带动了全国郡县学的兴办,为民族文化事业做出了贡献;为后世地方治理提供了榜样和借鉴。(7分)查看更多