- 2023-11-21 发布 |

- 37.5 KB |

- 7页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

九年级语文(上册)第三单元测试卷(附参考答案)

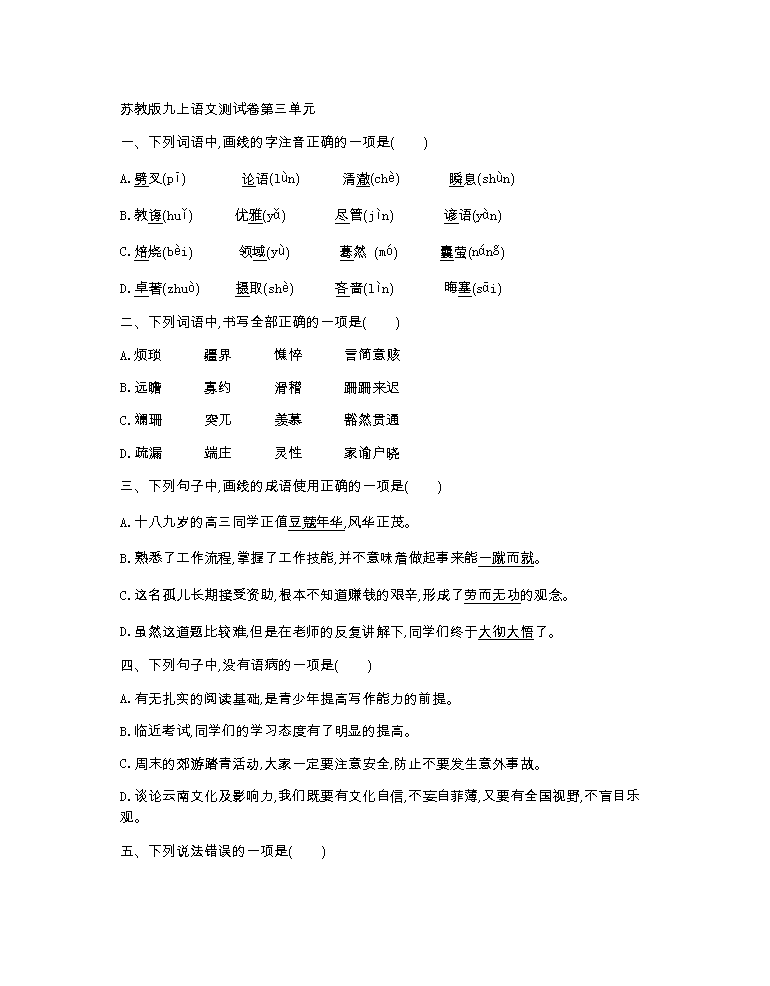

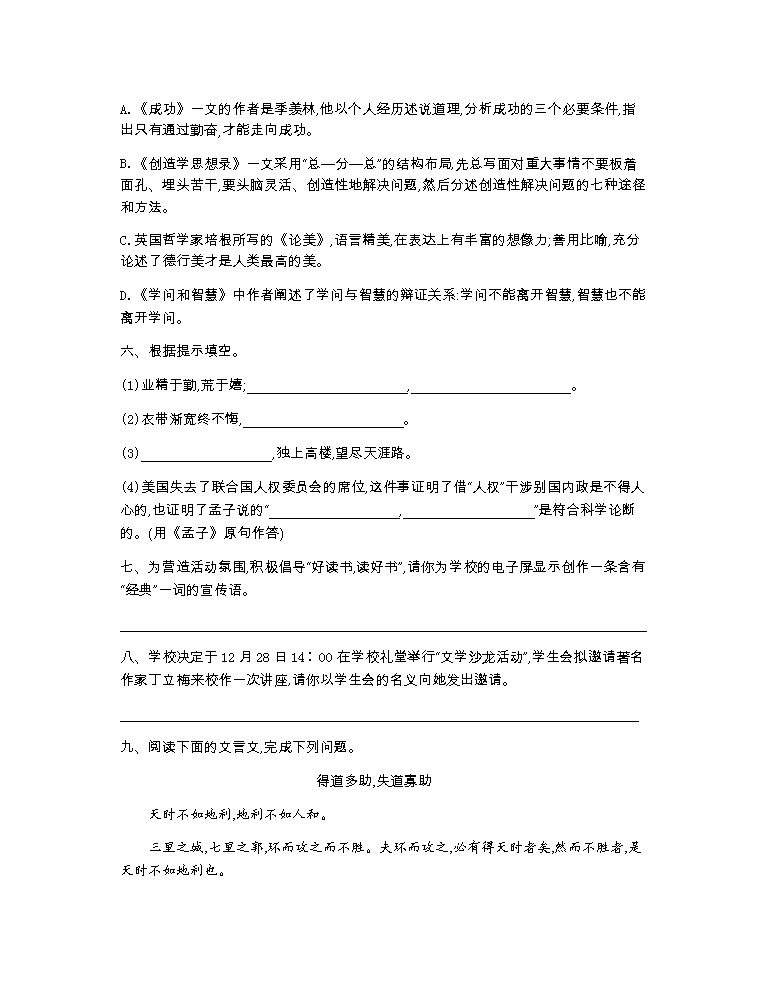

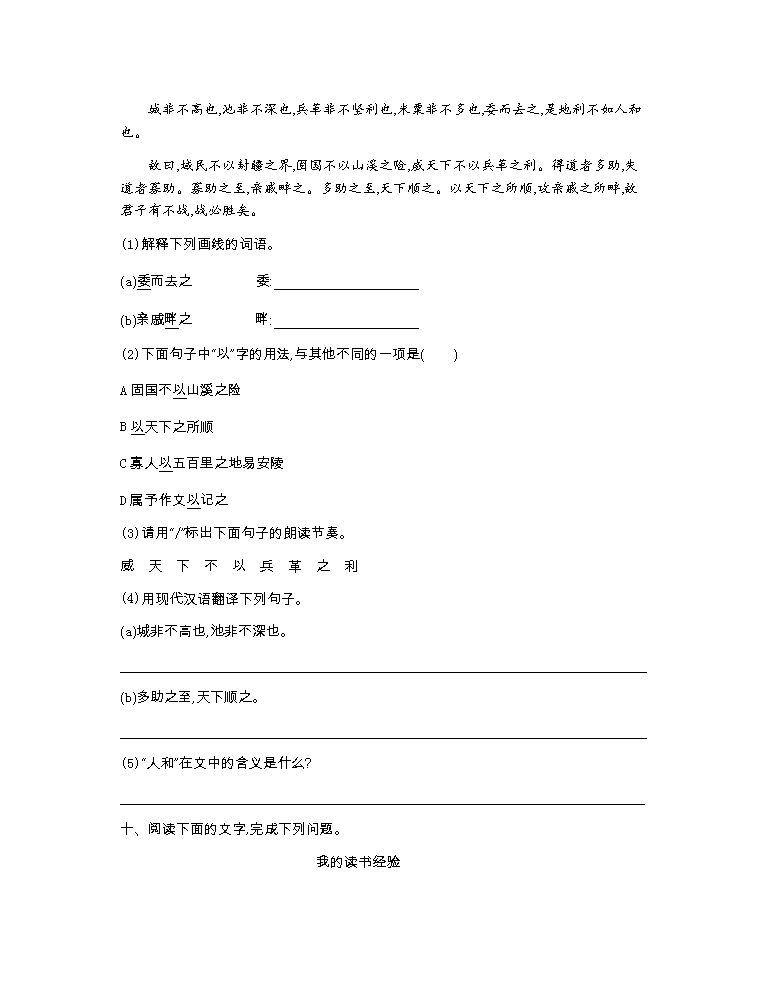

苏教版九上语文测试卷第三单元 一、下列词语中,画线的字注音正确的一项是( ) A.劈叉(pī) 论语(lùn) 清澈(chè) 瞬息(shùn) B.教诲(huǐ) 优雅(yǎ) 尽管(jìn) 谚语(yàn) C.焙烧(bèi) 领域(yù) 蓦然 (mò) 囊萤(nánɡ) D.卓著(zhuó) 摄取(shè) 吝啬(lìn) 晦塞(sāi) 二、下列词语中,书写全部正确的一项是( ) A.烦琐 疆界 憔悴 言简意赅 B.远瞻 寡约 滑稽 跚跚来迟 C.斓珊 突兀 羡慕 豁然贯通 D.疏漏 端庄 灵性 家谕户晓 三、下列句子中,画线的成语使用正确的一项是( ) A.十八九岁的高三同学正值豆蔻年华,风华正茂。 B.熟悉了工作流程,掌握了工作技能,并不意味着做起事来能一蹴而就。 C.这名孤儿长期接受资助,根本不知道赚钱的艰辛,形成了劳而无功的观念。 D.虽然这道题比较难,但是在老师的反复讲解下,同学们终于大彻大悟了。 四、下列句子中,没有语病的一项是( ) A.有无扎实的阅读基础,是青少年提高写作能力的前提。 B.临近考试,同学们的学习态度有了明显的提高。 C.周末的郊游踏青活动,大家一定要注意安全,防止不要发生意外事故。 D.谈论云南文化及影响力,我们既要有文化自信,不妄自菲薄,又要有全国视野,不盲目乐观。 五、下列说法错误的一项是( ) A.《成功》一文的作者是季羡林,他以个人经历述说道理,分析成功的三个必要条件,指出只有通过勤奋,才能走向成功。 B.《创造学思想录》一文采用“总—分—总”的结构布局,先总写面对重大事情不要板着面孔、埋头苦干,要头脑灵活、创造性地解决问题,然后分述创造性解决问题的七种途径和方法。 C.英国哲学家培根所写的《论美》,语言精美,在表达上有丰富的想像力;善用比喻,充分论述了德行美才是人类最高的美。 D.《学问和智慧》中作者阐述了学问与智慧的辩证关系:学问不能离开智慧,智慧也不能离开学问。 六、根据提示填空。 (1)业精于勤,荒于嬉; , 。 (2)衣带渐宽终不悔, 。 (3) ,独上高楼,望尽天涯路。 (4)美国失去了联合国人权委员会的席位,这件事证明了借“人权”干涉别国内政是不得人心的,也证明了孟子说的“ , ”是符合科学论断的。(用《孟子》原句作答) 七、为营造活动氛围,积极倡导“好读书,读好书”,请你为学校的电子屏显示创作一条含有“经典”一词的宣传语。 八、学校决定于12月28日14∶00在学校礼堂举行“文学沙龙活动”,学生会拟邀请著名作家丁立梅来校作一次讲座,请你以学生会的名义向她发出邀请。 九、阅读下面的文言文,完成下列问题。 得道多助,失道寡助 天时不如地利,地利不如人和。 三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。 城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。 故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。 (1)解释下列画线的词语。 (a)委而去之 委: (b)亲戚畔之 畔: (2)下面句子中“以”字的用法,与其他不同的一项是( ) A固国不以山溪之险 B以天下之所顺 C寡人以五百里之地易安陵 D属予作文以记之 (3)请用“/”标出下面句子的朗读节奏。 威 天 下 不 以 兵 革 之 利 (4)用现代汉语翻译下列句子。 (a)城非不高也,池非不深也。 (b)多助之至,天下顺之。 (5)“人和”在文中的含义是什么? 十、阅读下面的文字,完成下列问题。 我的读书经验 冯友兰 ①我7岁上学就读书,一直读了80年,基本上没有间断,不能说对于读书没有一点经验。我的经验总结起来有四点: , , , 。 ②先说第一点。古今中外,积累起来的书真是多极了,浩如烟海。但是,书虽多,有永久价值的还是少数,我们要学会选择。可以把书分为三类,第一类是要精读的,第二类是可以泛读的,第三类是只供翻阅的。怎样知道哪些书是值得精读的呢?自古以来,已经有一位最公正的评选家,有许多推荐者向它推荐好书。这个评选家就是时间,这些推荐者就是群众。历来的群众,把他们认为有价值的书,推荐给时间,时间照着他们的推荐,把那些没有永久价值的书刷下去,让那些有永久价值的书流传下来。现在我们所称为“经典著作”或“古典著作”的书都是经过时间考验,流传下来的。这类的书都是应该精读的书。 ③读的时候先要解其言,这就是说,首先要懂得它的文字,它的文字就是它的语言。语言有中外之分,也有古今之别,这叫语言文字关。攻不破这道关,不知道关里边是些什么东西,只在关外指手画脚,那是不行的。当然,攻语言关,要先做许多准备,用许多工具,如字典和词典等工具书。 ④中国有句老话说是“书不尽言,言不尽意”,读书时即使书中的字都认得了,话全懂了,也未必能知道作书人的意思。读书要注意字里行间,又说读诗要得其“弦外音,味外味”。这都是说要在文字以外体会它的精神实质。这就是知其意。司马迁说过:“好学深思之士,心知其意。”“意”离不开语言文字,但有些是文字所不能完全表达出来的。如果只局限于语言文字,死抓住语言文字不放,那就成为死读书了。语言文字是帮助了解书的意思的拐棍。知道了那个意思以后,最好扔了拐棍。这就是古人所说的“得意忘言”。在人与人的关系中,过河拆桥是不道德的事。但是,在读书中,就是要过河拆桥。 ⑤上面所说的“书不尽言,言不尽意”之下,还要加一句“意不尽理”。“理”是客观的道理,“意”是著书人的主观认识。人总是人,不是全知全能的。他的主观上的体会和判断,同客观的道理总要有一定的差距,有或大或小的错误。所以读书只到“得其意”还不行,还要明其理,才不至于为前人的‘意’所误。要把前人的“意”作为参考,和自己明白的那些客观道理,互相比较,互相补充,互相纠正。这就可能有一个比较正确的“意”。这个“意”就是自己的。读书到这个程度就算是能够现学现用,把书读活了。 ⑥会读书的人能把死书读活,不会读书的人能把活书读死。把死书读活,就能使书为我所用;把活书读死,就是使我为书所用。能够用书而不为书所用,读书就算读到家了。 (选自《冯友兰读书与做人》,有删改) (1)冯友兰将自己的读书经验概括为四点。通读全文,将第①段横线上的四点经验补全(每点三个字)。 (2)从文章内容看,值得精读的书籍的判断标准是什么? (3)结合第④段内容,说说加点的“过河拆桥”一词的含义。 (4)找出文中两处运用论证方法的语句,并略作分析。 十一、根据下面的文字,按要求作文。 大海,烟波浩渺,广阔无垠,蕴藏着伟大的力量,人们常赞叹“海是江河的母亲”。而在一次作文大赛中,一位中学生的妙喻“大海的母亲是小溪”,却让一位老作家赞不绝口。很多事情,从不同的角度看,往往会有迥然不同的认识。 请以“换一个角度”为题,写一篇不少于600字的议论文。 参考答案 一、C 二、A 三、B 四、D 五、B 六、(1)行成于思 毁于随 (2)为伊消得人憔悴 (3)昨夜西风凋碧树 (4)得道者多助 失道者寡助 七、[示例]①与经典同行,和圣贤为友。②书香溢满校园,经典伴我成长。 八、[示例]丁立梅老师,您好!我是××学校学生会的×××,我校准备12月28日14∶00在学校礼堂举行“文学沙龙活动”,特邀请您作一次专题讲座,不知您是否有时间。 九、(1)(a)放弃。 (b)同“叛”,背叛。 (2)D (3)威 天 下 / 不 以 / 兵 革 之 利 (4)(a)城墙并不是不高啊,护城河并不是不深啊。 (b)帮助他的人多到了极点,天下的人就会归顺他。 (5)人心所向、内部团结。 十、(1)精其选 解其言 知其意 明其理 (2)①随着时间的推移和历史的发展,能够流传下来的;②被历来的群众认为是有永久价值的。 (3)在读书中抓住字里行间所蕴含的精神实质,不局限于文字本身。 (4)[示例]①第④段,运用引证法,引用司马迁的名言,论述“读书要得其意”的观点。 ②第④段,运用比喻论证,将语言文字比作“帮助我们了解书的意思的拐棍”,以“扔了拐棍”形象地表现了“得意忘言”的含义。 ③第④段,运用比喻论证,将理解文章语意比作过河,将不受语言文字约束比作拆桥,形象地表现了“知其意”的含义。 ④第⑥段,运用对比论证,将会读书的人与不会读书的人进行对比,指出读书要能够用书而不为书所用。(答出两点即可) 十一、略查看更多