- 2021-05-31 发布 |

- 37.5 KB |

- 14页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

湖南省桃江县2018-2019学年高二下学期期末考试历史试题

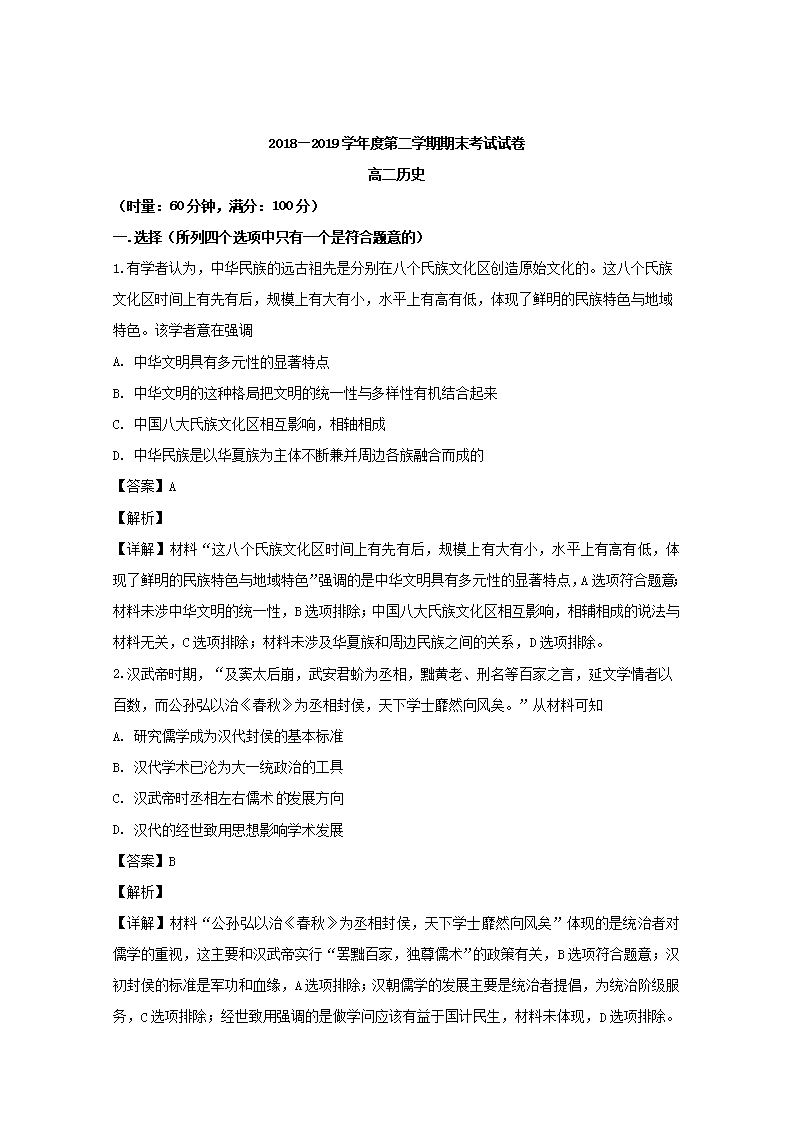

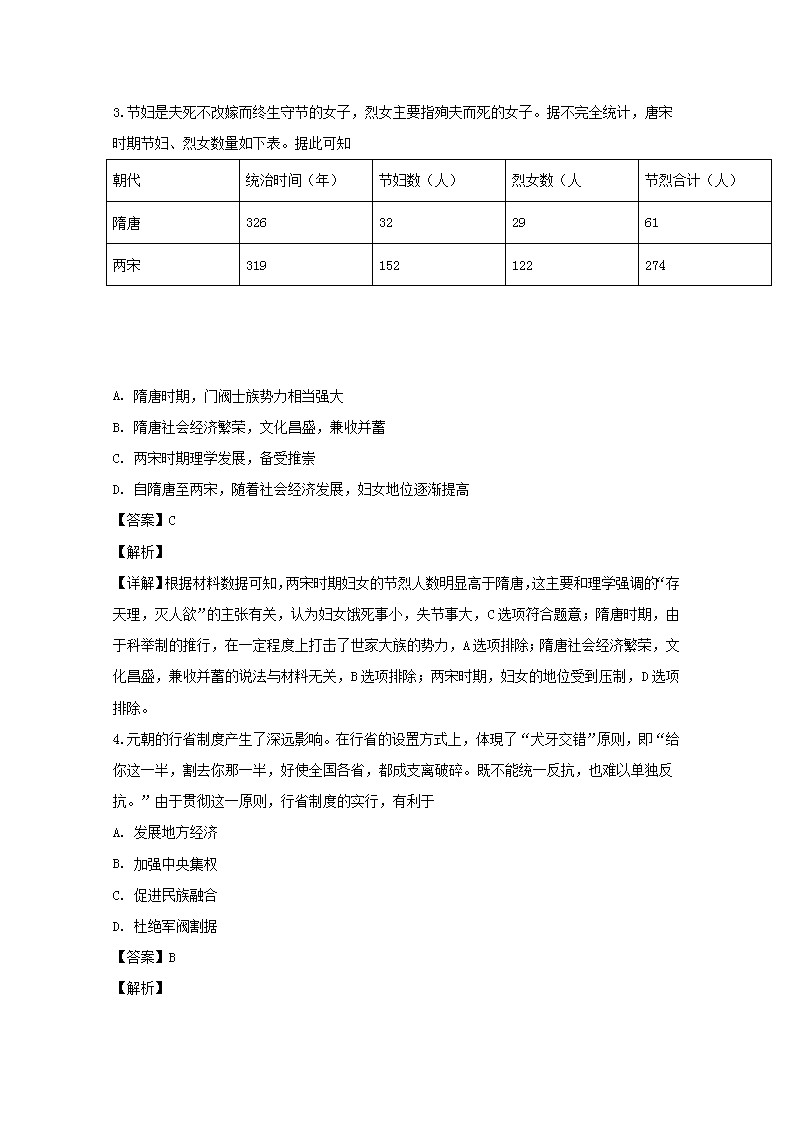

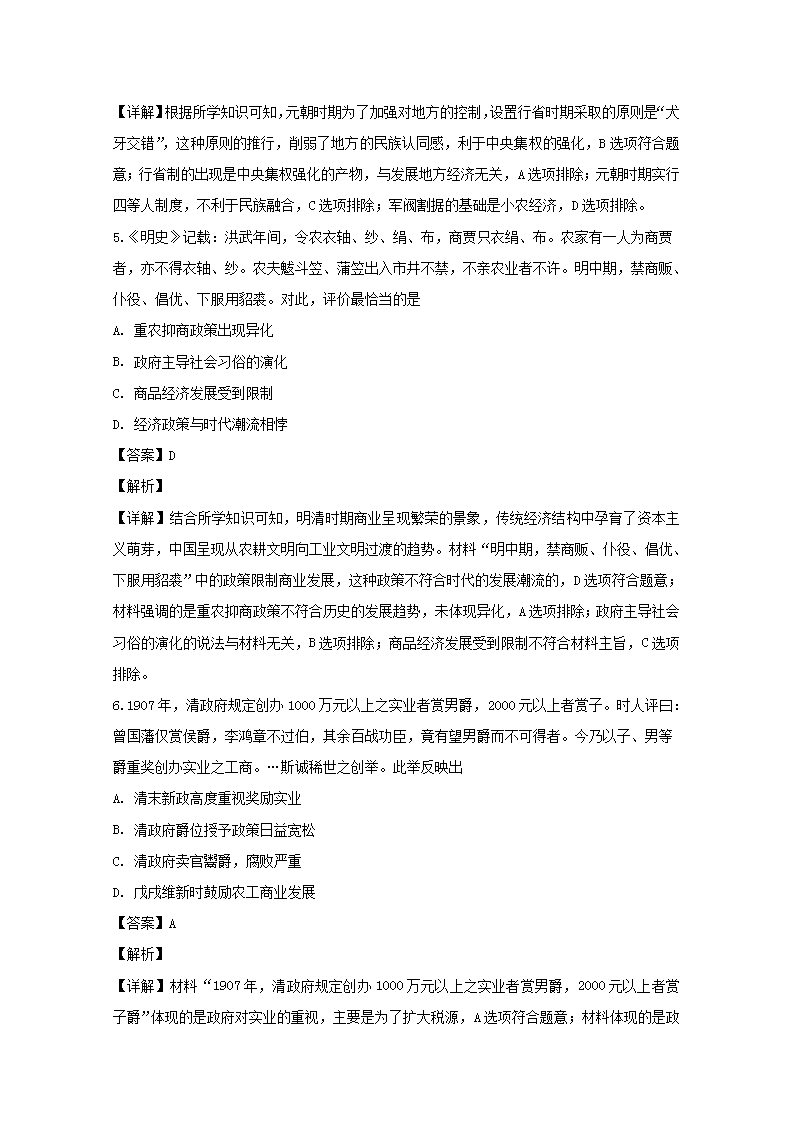

2018—2019学年度第二学期期末考试试卷 高二历史 (时量:60分钟,满分:100分) 一.选择(所列四个选项中只有一个是符合题意的) 1.有学者认为,中华民族的远古祖先是分别在八个氏族文化区创造原始文化的。这八个氏族文化区时间上有先有后,规模上有大有小,水平上有高有低,体现了鲜明的民族特色与地域特色。该学者意在强调 A. 中华文明具有多元性的显著特点 B. 中华文明的这种格局把文明的统一性与多样性有机结合起来 C. 中国八大氏族文化区相互影响,相轴相成 D. 中华民族是以华夏族为主体不断兼并周边各族融合而成的 【答案】A 【解析】 【详解】材料“这八个氏族文化区时间上有先有后,规模上有大有小,水平上有高有低,体现了鲜明的民族特色与地域特色”强调的是中华文明具有多元性的显著特点,A选项符合题意;材料未涉中华文明的统一性,B选项排除;中国八大氏族文化区相互影响,相辅相成的说法与材料无关,C选项排除;材料未涉及华夏族和周边民族之间的关系,D选项排除。 2.汉武帝时期,“及窦太后崩,武安君蚧为丞相,黜黄老、刑名等百家之言,延文学情者以百数,而公孙弘以治《春秋》为丞相封侯,天下学士靡然向风矣。”从材料可知 A. 研究儒学成为汉代封侯的基本标准 B. 汉代学术已沦为大一统政治的工具 C. 汉武帝时丞相左右儒术发展方向 D. 汉代的经世致用思想影响学术发展 【答案】B 【解析】 【详解】材料“公孙弘以治《春秋》为丞相封侯,天下学士靡然向风矣”体现的是统治者对儒学的重视,这主要和汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”的政策有关,B选项符合题意;汉初封侯的标准是军功和血缘,A选项排除;汉朝儒学的发展主要是统治者提倡,为统治阶级服务,C选项排除;经世致用强调的是做学问应该有益于国计民生,材料未体现,D选项排除。 3.节妇是夫死不改嫁而终生守节的女子,烈女主要指殉夫而死的女子。据不完全统计,唐宋时期节妇、烈女数量如下表。据此可知 朝代 统治时间(年) 节妇数(人) 烈女数(人 节烈合计(人) 隋唐 326 32 29 61 两宋 319 152 122 274 A. 隋唐时期,门阀士族势力相当强大 B. 隋唐社会经济繁荣,文化昌盛,兼收并蓄 C. 两宋时期理学发展,备受推崇 D. 自隋唐至两宋,随着社会经济发展,妇女地位逐渐提高 【答案】C 【解析】 【详解】根据材料数据可知,两宋时期妇女的节烈人数明显高于隋唐,这主要和理学强调的“存天理,灭人欲”的主张有关,认为妇女饿死事小,失节事大,C选项符合题意;隋唐时期,由于科举制的推行,在一定程度上打击了世家大族的势力,A选项排除;隋唐社会经济繁荣,文化昌盛,兼收并蓄的说法与材料无关,B选项排除;两宋时期,妇女的地位受到压制,D选项排除。 4.元朝的行省制度产生了深远影响。在行省的设置方式上,体現了“犬牙交错”原则,即“给你这一半,割去你那一半,好使全国各省,都成支离破碎。既不能统一反抗,也难以单独反抗。”由于贯彻这一原则,行省制度的实行,有利于 A. 发展地方经济 B. 加强中央集权 C. 促进民族融合 D. 杜绝军阀割据 【答案】B 【解析】 【详解】根据所学知识可知,元朝时期为了加强对地方的控制,设置行省时期采取的原则是“犬牙交错”,这种原则的推行,削弱了地方的民族认同感,利于中央集权的强化,B选项符合题意;行省制的出现是中央集权强化的产物,与发展地方经济无关,A选项排除;元朝时期实行四等人制度,不利于民族融合,C选项排除;军阀割据的基础是小农经济,D选项排除。 5.《明史》记载:洪武年间,令农衣轴、纱、绢、布,商贾只衣绢、布。农家有一人为商贾者,亦不得衣轴、纱。农夫魃斗笠、蒲笠出入市井不禁,不亲农业者不许。明中期,禁商贩、仆役、倡优、下服用貂裘。对此,评价最恰当的是 A. 重农抑商政策出现异化 B. 政府主导社会习俗的演化 C. 商品经济发展受到限制 D. 经济政策与时代潮流相悖 【答案】D 【解析】 【详解】结合所学知识可知,明清时期商业呈现繁荣的景象,传统经济结构中孕育了资本主义萌芽,中国呈现从农耕文明向工业文明过渡的趋势。材料“明中期,禁商贩、仆役、倡优、下服用貂裘”中的政策限制商业发展,这种政策不符合时代的发展潮流的,D选项符合题意;材料强调的是重农抑商政策不符合历史的发展趋势,未体现异化,A选项排除;政府主导社会习俗的演化的说法与材料无关,B选项排除;商品经济发展受到限制不符合材料主旨,C选项排除。 6.1907年,清政府规定创办1000万元以上之实业者赏男爵,2000元以上者赏子。时人评曰:曾国藩仅赏侯爵,李鸿章不过伯,其余百战功臣,竟有望男爵而不可得者。今乃以子、男等爵重奖创办实业之工商。…斯诚稀世之创举。此举反映出 A. 清末新政高度重视奖励实业 B. 清政府爵位授予政策日益宽松 C. 清政府卖官鬻爵,腐败严重 D. 戊戌维新时鼓励农工商业发展 【答案】A 【解析】 【详解】材料“1907年,清政府规定创办1000万元以上之实业者赏男爵,2000元以上者赏子爵”体现的是政府对实业的重视,主要是为了扩大税源,A选项符合题意;材料体现的是政府对爵位的授予是有一定的限制的,日益宽松的说法不正确,B选项排除;材料未涉及政府卖官的问题,C选项排除;戊戌变法的时间是1898年,D选项排除。 7.(2017年北京卷)猜谜语是民众喜闻乐见的娱乐形式。下图所列谜语出现于晚清,其内容 谜面 谜底 生涯在镜中 照相处 海军 浜 成汤国旗 商标 为他人作寄书邮 达尔文 唐顺宗传位太子 立宪 A. 折射出民众接触的西方文化元素趋于多样 B. 表明了西方文化的影响仅停留在器物层面 C. 反映了中国古典文化受到广大民众的冷落 D. 可佐证全盘西化观念盛行于大众日常生活 【答案】A 【解析】 分析表格信息并结合所学知识可知,谜底的“照相处”说明受到了西方器物的影响,“浜”说明受到了西方军事的影响,“商标”说明受到了西方经济的影响,“达尔文”说明受到了西方思想文化的影响,“立宪”说明受到了西方政治的影响,这折射出民众接触的西方文化元素趋于多样,A项表述最全面,符合题意。B项中“仅停留在器物层面”的说法不正确,排除;C说法不符合题意,排除;D说法夸大了西方文化的影响,不符合史实,排除。 【考点定位】中国近现代社会生活的变迁•物质生活和社会习俗的变化•西方对近现代社会生活变迁的影响 点睛:对近代中国社会生活产生过重大影响的因素包括:经济体制的变化和经济发展水平的提高;政治制度的变革;科学革命对人们物质和精神生活的影响。以鸦片战争为转折点,中国被迫放弃了“闭关自守”的政策,开始受到西方物质文明和思想文化的影响。地主阶级洋务派、资产阶级维新派、资产阶级革命派和激进的民主主义者先后通过洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动,向西方学习先进的科学技术、政治制度和思想文化,使国人进一步了解西方的物质文化和思想文化,开始了中国的近代化历程,中国的社会生活也从多个层面发生了巨大的变化,特别是一些大城市变化更为明显。 8.《纽约时报》是一家以报道重大事件为主,具有全球性影响的报纸。该报在近代某一时段约5个月时间内,对中国某一事件的报道文章多达500余篇;以该事件相关城市为标题检索,北京、武汉三镇、南京三座城市的报道数量位居前列,分别为50篇、38篇和25篇。该事件是 A. 第二次鸦片战争 B. 太平天国运动 C. 辛亥革命 D. 北伐战争 【答案】C 【解析】 【详解】根据材料“京、武汉三镇、南京三座城市的报道数量位居前列,分别为50篇、38篇和25篇”可知这一时期北京、武汉三镇和南京是当时中国的热点地区,主要和武昌起义、中华民国的建立和清帝退位有关,C选项符合题意;第二次鸦片战争时期英法联军攻入北京,但是与武汉三镇无关,A选项排除;太平天国运动的中心区域主要在南方,对北京并无太大影响,B选项排除;北伐战争未到达北京,D选项排除。 9.下图是抗日战争时期某一战场示意图。该战场的开辟 A. 着眼于扭转太平洋战场美军的不利局面 B. 有利于保障中国的国际交通线 C. 切断了日本的大陆交通线 D. 直接导致了日本的无条件投降 【答案】B 【解析】 【详解】结合材料和所学知识可知,中国远征军入缅作战主要是为了保卫滇缅国际交通运输线,B选项符合题意;中国远征军入缅作战以失败告终,A选项排除;日本大陆交通运输线的打开是在1944年豫湘桂战役后,中国远征军入缅作战时间是1941年,C选项排除;美国在日本投放原子弹和苏联出兵东北是日本无条件投降的主要原因,D选项排除。 10.1949年10月至1950年1月与中华人民共和国建交的国家有如下11国 建交日期 建交国 建交日期 建交国 1949.10.3 苏维埃社会主义共和国联盟 1949.10.7 波兰共和国 1949.10.4 保加利亚人民共和国 1949.10.16 蒙古人民共和国 1949.10.5 罗马尼亚人民共和国 1949.10.27 德意志民主共和国 1949.10.6 匈牙利人民共和国 1949.11.23 阿尔巴尼亚共和国 1949.10.6 朝鲜民主主义人民共和国 1950.1.18 越南民主共和国 1949.10.6 捷克斯洛伐克共和国 由此可见,建国初期,我们的外交实战 A. 体现了睦邻友好的外交政策 B. 促成了和平共处五项原则最终形成 C. 体现了“打扫干净屋子再请客”的理念 D. 是“一边倒”外交政策的反映 【答案】D 【解析】 【详解】根据信息可知,新中国成立后的建交对象主要是以苏联为首的社会主义阵营一方,体现的是一边倒的外交政策,D选项符合题意;东欧社会主义国家与中国不接壤,A选项排除;和平共处五项原则的提出是1953年中国会见印度代表团时期提出的,B选项排除;打扫干净屋子再请客指的是清除帝国主义在中国的残余势力,取消帝国主义在华一切特权,以巩固新中国的独立与主权,在此基础上与愿遵守和平民主平等等原则的国家建立平等互利的外交关系,材料未涉及,C选项排除。 11.大跃进期间,安徽省少数农民搞起了责任田:“定产到户,超额归己”。到1961年底,全省90.1%的生产队实行过或者正在实行责任田。刘少奇、邓小平、陈云等领导人对此给予了极大支持,这反映了 A. 农村经济体制改革从安徽开始 B. 家庭联产承包责任制深入人心 C. 农民自发纠正左倾错误 D. 中央领导人一致支持安徽实行责任田 【答案】C 【解析】 试题分析:大跃进期间,安徽省少数农民搞起了责任田:“定产到户,超额归己”。到1961年底,全省90.1%的生产队实行过或者正在实行责任田。说明此时的农村经济改革是从农民自发开始,然后是中央肯定的顺序进行,而不是先中央下发政策然后实施。可以说明,当时的农村经济改革是从农民自发开始的。ABD的说法本身是错误不符合史实的。 考点:20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践•大跃进与人民公社化运动 12. 有学者认为:“古代雅典政治建立在一种非常不民主的基础之上。”下列雅典民主政治鼎盛时期的史实,可以支持该论断的是 A. 公民大会是最高权力机构 B. 居民中奴隶数量多于自由民 C. 有不少功勋卓著的公民经陶片放逐法被流放国外 D. 五百人议事会的成员以抽签方式从10个选区中选出 【答案】B 【解析】 试题分析:本题主要考查学生运用所学知识分析解决问题的能力。在雅典民主政治体制下,享有民主权力的只是少数的雅典公民,大龄的奴隶、妇女及外邦人被排除在民主权力之外,既使在雅典民主政治鼎盛时期亦是如此。故有的学者认为“古代雅典政治建立在一种非常不民主的基础之上”的。故应选B。 考点:古代希腊罗马的政治制度·古代希腊民主政治·雅典民主的“黄金时代” 13.苹果在《圣经》中被称为禁果,在西方语境中有神圣之果、智慧之果、争端之果等寓意。宗教改革领袖马于路德有句名言:即使世界明天就要毁灭,我今天仍然要种下一棵小苹果树。这一名言 A. 意在重建基督教的倍仰体系 B. 是人文主义在宗教领域体现 C. 是新教理论体系形成的标志 D. 表达了对宗教改革的坚定信心 【答案】D 【解析】 【详解】材料“即使世界明天就要毁灭,我今天仍然要种下一棵小苹果树”体现的是马丁路德宗教改革的决心,D选项符合题意;马丁路德的新教改革属于基督教的分支,并非是要重建基督教信仰体系,A选项排除;人文主义强调的是人的价值和尊严,材料未涉及人文主义,B选项排除;新教包括路德宗、加尔文宗和英国国教改革,材料仅仅说的是马丁路德的宗教改革,不能说形成整个新教体系,C选项排除。 14.《全球通史》指出:“明朝的这些远航,为何是为某些未知的但肯定是非商业方面的原因而进行的那时的西欧是无可匹敌的,它拥有向外猛冲的推动力ー宗教动力、思想骚动、经济活力、技术进步和有效地动员人力物力的民族君主国。”作者认为导致中西方远航强烈反差的根源在于 A. 自然地理因素的差异 B. 双方统治者治国思想的不同 C. 君主专制化程度的差异 D. 占主导地位的经济形态差异 【答案】D 【解析】 【详解】结合所学知识可知,西方新航路开辟的根本原因是商品经济发展的结果,主要是为了寻找黄金;明朝时期郑和下西洋主要是建立在自然经济的基础之上,主要是为了宣扬国威,造成二者不同的主要原因是经济形态的不同,D选项符合题意;自然地理因素的差异并非是主要原因,A选项排除;西方国家是商业立国,中国是农业立国,最终还是体现在社会经济形态上,双方统治者治国思想的不同还是经济形态在政治上的反映,B选项排除;君主专制化程度的差异的说法与材料无关,C选项排除。 15.1857年,由英国提供资金的美国银行、铁路、商业公司的破产,引发了美国各行业的严重恐慌,并迅速蔓延到英国和欧洲大陆,引发严重的破产浪潮。由此可见 A. 世界市场的形成存在一定的负面影响 B. 由英国主导的世界政治经济秩序亟待改革 C. 英美两国紧密的政治经济联系弊大于利 D. 世界市场的形成不可能一跋而就,是一个漫长的渐进过程 【答案】A 【解析】 【详解】材料“由英国提供资金的美国银行、铁路、商业公司的破产,引发了美国各行业的严重恐慌,并迅速蔓延到英国和欧洲大陆,引发严重的破产浪潮”体现的资本主义世界市场形成后,世界成为联系日益密切的整体,经济危机发生后对整个资本主义世界都产生较大的影响,A选项符合题意;英国主导的世界政治经济体系的说法不符合史实,B选项排除;世界政治经济连为一体是利大于弊的,还是以推动经济发展为主,C选项排除;资本主义世界市场的形成是在第二次工业革命完成之后,D项的说法与题意主旨不符,D选项排除。 16.列宁曾说:“一切压迫阶级,为了维持自己的统治,都需要一种牧师的职能。牧师的使命是安慰被压迫者,给他们描绘一幅在保存阶级统治的条件下减少痛苦和牺牲的前景。”下列罗斯福新政的措施中最能体现这一“牧师”职能的是 A. 颁布《全国工业复兴法》,调整工业产销,防止恶性竞争 B. 银行体业整顿,逐步恢复银行信用 C. 加强社会保障措施,成立全国劳工关系委员会,保障工入的基本权利 D. 放弃金本位制,实行美元贬值,刺激出口 【答案】C 【解析】 【详解】材料“牧师的使命是安慰被压迫者,给他们描绘一幅在保存阶级统治的条件下减少痛苦和牺牲的前景”强调的是对下层民众生活的安慰,主要是为了维护资产阶级的统治,因此罗斯福新政中的社会保障措施是符合题意的,C选项符合题意;A选项属于工业领域上的措施,主要是为了调节工业生产,排除;B选项属于金融领域上的措施,与材料无关,排除;实行美元贬值,刺激出口主要是为了解决商品积压的问题,与材料无关,D选项排除。 二.综合題 17.阅读下列材料: 材料一 美国在崛起的过程中,没有成为英国霸权及其殖民体系的直接挑战者,在两次世界大战中都是英国的主要战友。美国不是通过推翻英国的全球霸主地位,而是在英国霸权的自然衰落过程中步取而代之。美国崛起于19世纪后半期到20世纪上半期。以1898年美西战争为界标,在此前50年美国集中解决国内的统一和制度问题并且在经济总量上接近头号强国英国;在此后50年美国越来越深地卷入两洋战略,并开始主导国际体系建设。以世界反法西斯战争胜利为标志,美国完成崛起的过程,取代英国成为世界霸权国家。 ——《大国兴衰的历史比較》 材料二 “一带一路”建设是中国致力于构建人类命运共同体的生动实践。5年时间里,中国与100多个国家和国际组织签署“一带一路”合作文件倡议,其核心理念被納入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上合组织等重要国际组织成果文件。历来奉行独立自主和平外交政策的中国,不仅与发达国家建立和发展了全方位多层次的伙伴关系,还在国际事务上坚持做发展中国家的代表,高举多边主义旗帜,引领建设新型国际关系。 (1)据材料一,结合所学知识,概括美国崛起,取代英国成为霸权国家的大致过程 (2)材料二反映出当前中国外交的哪些特点?分析这些外交实践的影响。 【答案】(1)通过南北战争,废除黑人奴隶制,实现国家统,为崛起奠定基础:顺利推进两次工业革命,加速技术革新,促进经济发展:实行罗斯福新政,有效缓和经济危机,创新经济发展新模式:参加两次世界大战,大发战争财,成为战胜国,主导战后新秩序的构建;第二次世界大战后建立了以美元为中心的布雷顿森林体系与贸易体系,建立以美国为首的资本主义阵营,通过“冷战”推毁苏联,形成以美国为首的“一超多强”格局。 (2)特点:仍然坚持独立自主的和平外交方针:形成了全方位多层次的对外关系新格局:继续坚持做发展中国家的代表,高举多边主义旗帜,反对霸权主义,维护世界和平:主张构建新型国际关系,建立人类命运共同体,积极主动参与国际事务。 影响:中国国际地位不断提高,在国际事务中发挥越来越重要的作用,为推动改革开放创造更为有利的外部环境:有利于进一步加强与周边国家和发展中国家的联系,促进国际合作:有利于维护世界和平,顺应和平与发展的时代潮流。 【解析】 【详解】(1)过程:结合所学知识可知,美国的崛起主要经过了独立战争、南北战争、两次世界大战和二战后世界政治经济秩序的构建等方面。 (2)特点:根据材料“历来奉行独立自主和平外交政策的中国,不仅与发达国家建立和发展了全方位多层次的伙伴关系”可知体现的特点是仍然坚持独立自主的和平外交方针;根据材料“不仅与发达国家建立和发展了全方位多层次的伙伴关系”可知体现的是形成了全方位多层次的对外关系新格局;根据材料“还在国际事务上坚持做发展中国家的代表”可知体现是继续坚持做发展中国家的代表,高举多边主义旗帜,反对霸权主义,维护世界和平;根据材料“引领建设新型国际关系”可知体现的是主张构建新型国际关系,建立人类命运共同体。影响:结合新时期中国对外关系的特点及所学知识可知体现的影响需要从国际地位提高、在国际事务中发挥巨大的作用、为改革开放创造有利的外部环境、加强与周边国家和发展中国家的联系、维护世界和平和顺应和平与发展的时代潮流等方面进行分析。 18.叶氏家族曾在19世纪60年代和20世纪初分别编写过《叶氏族谱》,基本情形如下:1867年叶伯英编写了《叶氏族语》,并请当朝大学士倭仁(顽国派官僚,曾与洋务派论战)作序。倭仁盛赞叶氏家蔟蝙基族谱的行为,说这是重视了家族体的基本原则。他认为家族体制是中国社会秩序的基础,正是家族体制的瓦解导致了蔓延各地的内乱。1906年叶善鎔负责編写新的《叶氏族语)。他在前言中写到了自己这个年代的“民族主义”潮流,他对于时代的界定不是通过执政皇帝的年号,而是直称“二十世纪”。他详细叙述了自己留学日本十年的经历,以及对自己产生的影响他描述目本到处是机械化的场景,令他充满激情,也充满疑。“何以故?”他反思,“此皆为国家主义的民族,而非家族主义的民族也。”他对家族认识也从开始时认为家族主义不如国家主义,转变为一种普追认可的现代家族观念,即家庭是更广泛意义上的国家团结的基石。 ——周锡璃《叶・百年动荡中的一个中国家庭》 结合材料与所学知识,请以“族谱与时代"为主题展开论述。 【答案】示例:族谱的编撰折射出时代的脉博。 19世纪60年代,中国刚从太平天国与第二次鸦片战争的内忧外患中获得喘息。太平天国打破了传统的社会秩序造成社会混乱,镇压过程中汉族地主阶级理论崛起:第二次鸦片战争使中国民族危机进步加深,清政府的统治危机进一步严重。因此,当时中国特别强调家族体制与社会秩序,以维护清政府的统治基础。倭仁作为传统的保守派官员在叶氏族谱序言中盛赞家族体制是中国社会秩序的基础,正符合这个时代保守派地主阶级的主张。20世纪初,庚子国变,清政府完全沦为洋人的朝廷,民族危机进一步加深。西学东渐而来的国家民族主义思想对中国精英阶层产生深刻影响。在中国近代化浪潮中,民族资本主义经济发展,资产阶级革命派提出三民主义的思想,主张推翻清政府的家族主义统治,建立国家主义的民主共和国,体现在叶善鎔在编写族谱时的家族应是国家团结的基石的主张上。 【解析】 【详解】根据材料“对叶氏家族曾在19世纪60年代和20世纪初分别编写过《叶氏族谱》的基本情形描述”可归纳出论题是族谱的编撰折射出时代的脉博。根据材料“1867年叶伯英编写了《叶氏族语》……他认为家族体制是中国社会秩序的基础,正是家族体制的瓦解导致了蔓延各地的内乱”结合所学知识可知,19世纪60年代中国处于内忧外患的形式之中,这一时期中国强调家族体制与社会秩序,主要是为了维护封建统治,倭仁作为传统的保守派官员在叶氏族谱序言中盛赞家族体制是中国社会秩序的基础,是符合当时的社会情境的。材料“1906年叶善鎔负责編写新的《叶氏族语)。他在前言中写到了自己这个年代的“民族主义”潮流……他对家族认识也从开始时认为家族主义不如国家主义,转变为一种普追认可的现代家族观念”体现的是在19世纪末20世纪初,叶善鎔在编写族谱时的家族应是国家团结的基石的主张上,这主要和当时民族危机加深、西学东渐及三民主义的提出有关。 19.下表反映了中国古代戏曲与剧场的演进情况 时期 戏曲代表 表演区 观众区 说明 春秋战国 优伶 贵族厅堂、殿庭、院落 殿庭、座席、帐篷 优伶大都为奴隶 汉魏 百戏 百戏是歌舞杂剧的融合观众区拍起 隋唐 歌舞 歌台:舞台:乐棚 神庙广场 表演区拍起 宋元 杂剧 舞亭,乐亭,后台(准备区) 神庙广场 瓦舍勾栏表演台加屋顶:出现固定的演出场所 明清 南戏、京剧、各种地方戏 增加伴奏区 神庙广场、街巷、会馆、城乡宗祠、酒楼茶馆 前台加宽,后台加大 指出上表中反映的中国古代戏剧发展趋势的三个方面,并加以说明。 【答案】(1)戏曲种类日益丰富。隋唐以前主要歌舞,宋元为杂剧,明清出现南戏、京剧和各种地方剧。 (2)舞台设置日益完备。汉魏前无专门舞台设置,隋唐时有专门舞台,宋元时表演区加屋顶,有后台准备区,明清时增加伴奏区。 (3)市民化趋势逐渐加强。从仅有贵族观看演出到城乡居民均可观看,演戏场所从贵族庭院扩展到民间街巷。 (4)专业化程度逐渐加强。从百戏到杂剧,再到昆戏、京剧等,舞台设备逐渐完备,演出场所从借助其他临时场所到固定的专门场所等。 【解析】 【详解】(1)根据材料“春秋战国时期的优伶、汉魏时期的百戏、隋唐时期的歌舞、宋元时期的杂剧、明清时期的南戏、京剧、各种地方戏”可知体现的是隋唐以前主要是歌舞,宋元为杂剧,明清出现南戏、京剧和各种地方剧,说明戏曲种类日益丰富。 (2)根据材料“唐时期出现舞亭,乐亭,后台(准备区);宋元时期出现歌台,舞台,乐棚;隋;明清时期增加伴奏区”可知体现的是汉魏前无专门舞台设置,隋唐时有专门舞台,宋元时表演区加屋顶,有后台准备区,明清时增加伴奏区,说明舞台设置日益完备。 (3)根据材料“贵族厅堂、殿庭、院落;瓦舍勾栏表演台加屋顶:出现固定的演出场所”可知体现的是演戏场所从贵族庭院扩展到民间街巷,说明的是市民化趋势逐渐加强。 (4)根据上述分析可知,材料中的剧种、舞台设置和演出场所的变化,体现的是专业化程度逐渐加强。 查看更多